|

Résumés parc

Québec

Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux

(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs

Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond

gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada 57-63, rue Saint-Louis

Québec, Québec

Partie d'un important panorama urbain.

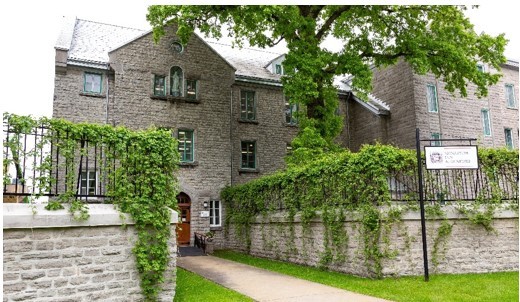

Le lieu historique national du Canada du 57-63, rue Saint-Louis réunit

trois bâtiments de deux étages et de deux étages et demi. Ces maisons en

pierre du début des XVIIIe et XIXe siècles sont situées à l'intérieur

des murs de la Haute-Ville de Québec, au pied du parc du

Cavalier-du-Moulin. Elles font partie du panorama du Vieux-Québec.

Le lieu historique national du Canada du 57-63, rue Saint-Louis a été

désigné en 1969 parce que les bâtiments qui le composent s'inscrivent

dans un panorama urbain important.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du 57-63,

rue Saint-Louis réside dans le paysage de rue uniforme que crée ce

groupe de bâtiments datant du régime français et dans leur contribution

à l'ensemble du paysage culturel du Vieux-Québec. Elle est illustrée par

la masse, les matériaux, la conception et l'exécution des composantes du

paysage de rue, et par son implantation à l'intérieur des murs de la

vieille ville. Le lieu historique national constitue un exemple

important de la continuité des valeurs architecturales et paysagères du

XVIIIe siècle associées au régime français dans le paysage historique du

Vieux-Québec.

L'édifice du 59-61, rue Saint-Louis a été construit sous le régime

français, au début du XVIIIe siècle et agrandi en 1796. Les bâtiments

situé au 57 et au 63, rue Saint-Louis, des anciennes dépendances du

début du XIXe siècle, formaient avec l'édifice du 59-61 une seule

propriété. En 1811, la propriété tout entière a été vendue au

gouvernement britannique qui en a fait une résidence pour officiers. Les

autorités britanniques construisent également un hôpital militaire, dans

la partie sud du terrain. La maison et ses dépendances ont conservé les

formes architecturales, les matériaux et l'organisation spatiale

qu'elles avaient au début du XIXe siècle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, N. Clerk, 1997 |

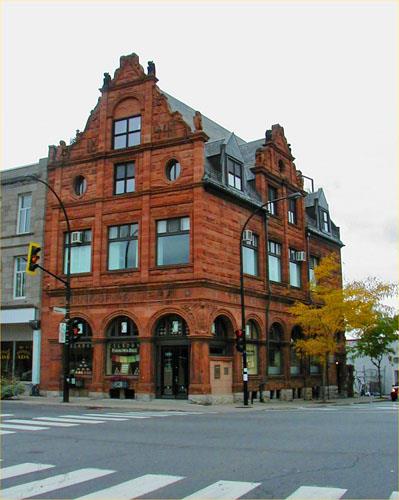

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Montréal

Montréal, Québec

Construit au début du XIXe siècle, l'ancien édifice de la douane de

Montréal est un élégant bâtiment en pierre de deux étages de style

néo-palladien. Situé dans le port du Vieux-Montréal, face au fleuve

Saint-Laurent, il est entouré de bureaux, de boutiques et de

restaurants. Depuis 1992, l'édifice de la douane fait partie de la

Pointe-à-Callière, le Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, et

est relié par des passages souterrains à d'autres bâtiments de

l'ensemble muséal.

L'ancien édifice de la douane est un magnifique bâtiment de style

néo-palladien aux façades élégantes, aux proportions harmonieuses et aux

détails architecturaux équilibrés. C'est un des derniers bâtiments

publics construits au Canada dans le style néo-palladien, un style

inspiré de l'architecture domestique anglaise, très populaire au pays

entre 1800 et 1820. Malgré les travaux d'agrandissement de 1881-1882,

qui ont comporté la reconstruction de la façade sud et l'ajout de portes

et de fenêtres sur les élévations latérales, l'extérieur de l'édifice de

la douane a conservé son apparence d'origine.

L'ancien édifice de la douane de Montréal est le premier bâtiment

dessiné par John Ostell, l'architecte le plus en vue de Montréal à

l'époque, qui avait reçu sa formation en Grande-Bretagne. Après l'ancien

édifice de la douane, John Ostell a conçu vingt-cinq des bâtiments les

plus prestigieux de la ville en autant d'années, puisant dans divers

styles. L'agrandissement de 1881-1882 est l'oeuvre de Alphonse Raza.

La construction de l'ancien édifice de la douane en 1836-1838 marque une

étape importante de l'évolution du port de Montréal, qui se voit ainsi

doté de son propre service des douanes. Jusqu'en 1828, les droits de

douane étaient perçus dans la ville de Québec, le principal port

d'entrée du Haut et du Bas Canada. Au début du XIXe siècle, la

construction du canal de Lachine, l'amélioration des transports

maritimes entre Québec et Montréal, la diversification de l'économie de

Montréal et l'essor du commerce avec l'Europe ont entraîné le

développement accéléré du port de Montréal. L'augmentation considérable

de l'activité portuaire justifiait la perception des droits de douane à

Montréal dès 1828. L'édifice de la douane a été construit peu après

cette date, témoin de la nouvelle importance du port de Montréal qui

devient rapidement le principal point de transbordement des marchandises

en provenance et à destination des Grands Lacs au Canada. Le port est

aussi le lieu d'où partent les matières premières destinées à l'Europe;

il conservera ce rôle jusqu'à l'ouverture de la voie maritime du

Saint-Laurent en 1959. Le bâtiment a servi de douane pour Montréal de

1838 à 1871.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |

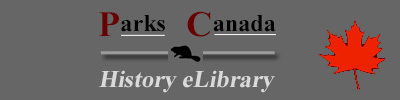

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Québec

Québec, Québec

Le lieu historique national du Canada de

l'Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Québec est situé dans la basse-ville de

la ville de Québec. Situé près du fleuve Saint-Laurent et du Queen's

Wharf, le bâtiment de deux étages se distingue par son style

néo-classique élégant mais conservateur. Il présente une façade en

granite, un toit à quatre versants à faible pente et deux larges

cheminées d'extrémité symétriques. L'entrée de l'édifice est encadrée

par quatre colonnes doriques légèrement en saillie de deux étages, et de

fenêtres disposées régulièrement le long de la façade à neuf baies, dans

des arcades aveugle au premier étage et encadrées de pierre taillée au

deuxième étage.

Construit entre 1831 et 1832, l'ancien édifice de la douane de Québec

est une conception d'Henry Musgrave Blaiklock, un des premiers

architectes professionnels à pratiquer au Canada. Bâti à côté du fleuve

Saint-Laurent, l'édifice est un rare exemple survivant d'un bâtiment

fédéral dans le style néoclassique des années 1830. Sa conception

néoclassique est évidente dans son extérieur élégant et ses détails

intérieurs impressionnant en bois et en plâtre. L'édifice simple mais

monumental est un symbole du rôle de la ville de Québec comme port pour

le Haut et le Bas-Canada, et ses revenus de douane sont devenus une

source économique importante pour la région. S'étant acquitté de son

rôle d'origine de maison des douanes jusqu'en 1841, l'édifice a depuis

servi plusieurs rôles, et abrite aujourd'hui des bureaux

fédéraux.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jacques Pleau & Michel Pelletier, 2001 |

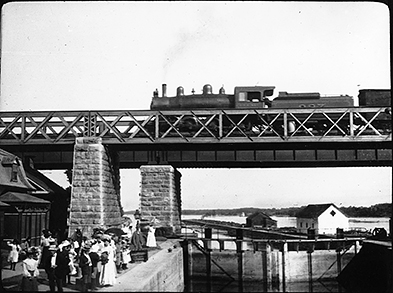

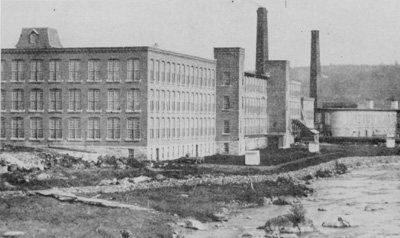

Lieu historique national du Canada de l'Ancienne-Aluminerie-de-Shawinigan

Shawinigan, Québec

Le lieu historique national du Canada de

l'Ancienne-Aluminerie-de-Shawinigan, se compose d'une aluminerie, et de

ses centrales hydroélectriques, situées aux chutes de Shawinigan sur la

rivière Saint Maurice, dans le secteur sud de la ville de Shawinigan.

L'ensemble est composé de douze bâtiments en brique érigés sur un

plateau dominant la rivière, d'une centrale hydroélectrique sur la rive,

et des vestiges des fondations d'une seconde centrale, également en

bordure de la rivière. Construits entre 1899 et 1927, les bâtiments sont

dans bien des cas mitoyens ou reliés par des passages. Quelques édifices

ont été renovés et constituent à présent des espaces culturels ouverts

au public.

La valeur patrimoniale du lieu tient à ses associations historiques,

c'est à dire son aménagement qui favorise l'intégration des processus de

fabrication à une source d'énergie et qui est devenu un modèle canadien

pour les entreprises industrielles faisant appel à l'hydroélectricité

ainsi que les bâtiments qui subsistent, érigés entre 1899 et 1927,

période pendant laquelle l'aluminerie de Shawinigan était la seule de

son genre au pays. L'aluminerie a été le théâtre de plusieurs premières

canadiennes : premier lingot d'aluminium coulé dans le bâtiment 7 en

1901, premiers câbles d'aluminium produits dans le bâtiment 3 en 1902 et

premiers conducteurs d'aluminium à âme d'acier réalisés dans le bâtiment

3 en 1910. L'aluminerie a été exploitée jusqu'en 1945.

Première aluminerie bâtie au pays, l'ensemble de Shawinigan est associé

aux débuts de l'industrie de l'aluminium et de la fabrication de

produits en aluminium au Canada ainsi qu'aux débuts de l'utilisation de

l'hydroélectricité pour appuyer une industrie lourde. La transformation

de l'alumine pulvérulente en métal en fusion nécessite d'énormes

quantités d'électricité. L'inventeur américain, Charles Martin Hall, a

mis au point cette technique métallurgique à la fin du XIXe siècle,

alors qu'on venait de réussir à capter l'eau en mouvement pour produire

de l'hydroélectricité.

À la demande de la Shawinigan Water and Power Company, Charles Martin

Hall et son entreprise, la Pittsburgh Reduction Company (PRC), ont bâti

la première aluminerie en sol canadien et une centrale électrique sur la

rivière Saint Maurice, réunissant ainsi deux technologies de pointe.

L'ensemble a été exploité par une filiale de la PRC, la Northern

Aluminum Company Limited, devenue par la suite l'Aluminum Company of

Canada Limited (ou, plus communément, l'Alcan).

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, C. Cournoyer, 2009 |

Lieu historique national du Canada l'Ancienne mine Lamaque et le village minier de Bourlamaque

Val-d'Or, Québec

Le lieu est situé dans la ville de Val-d'Or, dans la région

administrative de l'Abitibi-Témiscamingue de la province de Québec. Il

se trouve dans la partie sud-est de la ville, à la frontière des zones

résidentielles et minières. Il est constitué de deux sections liées et

physiquement adjacentes : l'ancienne mine Lamaque et le village minier

de Bourlamaque. Ces deux zones rappellent l'existence de Bourlamaque,

une ville créée de toutes pièces par la compagnie Teck-Hugues pour

servir les intérêts de la mine aurifère qui entra en production au

milieu des années 1930.

D'une superficie de 22 hectares, le village minier de Bourlamaque est un

exemple de ville industrielle planifiée, recelant encore les traces de

son passé de ville fermée (ville de compagnie). Planifié en 1935, le

village révèle un aménagement « optimisé, ordonné, hiérarchisé. Le plan

du village présente une trame plus ou moins orthogonale formée par deux

longues avenues est-ouest que croisent cinq rues perpendiculaires. Ce

système d'artères est complété par des ruelles qui circonscrivent les

aires de stationnement à l'arrière des maisons. Des érables en bordure

des rues agrémentent le paysage.

L'ancienne mine Lamaque et le village minier de Bourlamaque sont

d'importance historique en raison des motifs suivants :

ils forment un exemple rare et bien conservé d'une ville de compagnie de

type minier, un phénomène répandu qui a marqué le développement de

nombreuses communautés au pays;

ils forment un exemple d'une ville mono-industrielle planifiée de

l'époque de l'entre-deux-guerres, notamment par leur trame orthogonale,

la ségrégation des secteurs d'habitation selon la hiérarchie sociale,

ainsi que l'harmonie au sein d'un même secteur, ce qui est attribuable à

une architecture résidentielle où les demeures de la direction

contrastent avec les maisonnettes en pièce sur pièce de billots des

ouvriers;

ils illustrent l'appropriation communautaire qui soulève le mouvement de

conservation au Canada au cours des années 1960 et 1970.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |

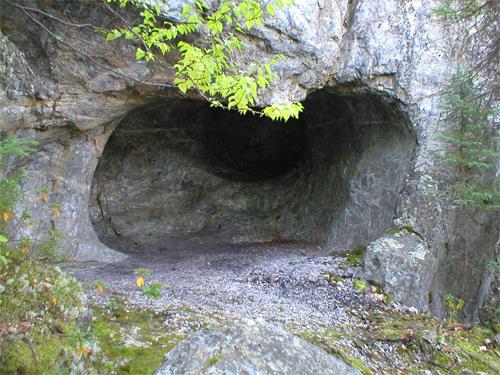

Lieu historique national du Canada Apitipik

Gallichan, Québec

Le lieu historique national du Canada Apitipik est constitué d'un site

archéologique isolé de 272 hectares, situé dans la municipalité de

Gallichan, au Québec. Le site se trouve à l'extrémité est du lac

Abitibi, à l'embouchure de la rivière Duparquet, près de la frontière

entre l'Ontario et le Québec. Souvent appelé « Pointe Abitibi », le site

est un lieu traditionnel de rassemblement estival et un endroit sacré

pour les Algonquins de la région. Apitipik comprend quelque 30 sites

archéologiques qui témoignent de 6 000 ans d'occupation humaine. Le site

comprend également les vestiges de nombreux postes de traite qui furent

en opération dès le XVIIe siècle.

La valeur patrimoniale d'Apitipik réside dans ses associations

historiques et archéologiques avec les Algonquins de l'Abitibi, comme en

témoigne la terre elle-même, et dans les vestiges de l'occupation

humaine, sur le sol et sous sa surface. Apitipik est un endroit sacré et

un lieu traditionnel de rassemblement estival pour les Apitipi8innik et

leurs ancêtres. Il y subsiste des traces de diverses périodes

d'occupation pouvant remonter jusqu'à 6 000 ans avant notre ère. Par

exemple, on y trouve des sites paléohistoriques particuliers qui datent

de 4 000 ans avant notre ère à 1 100 ans de notre ère, y compris les

sites Ki8ack8e matcite8eia, Bérubé, Margot et Réal, qui ont déjà fait

l'objet de fouilles archéologiques. Apitipik comprend également de

nombreux postes de traite liés à la Compagnie du Nord-Ouest et à la

Compagnie de la Baie d'Hudson, lesquelles y ont fait du commerce dès le

XVIIe siècle. Apitipik revêt également une importance spirituelle et

culturelle pour les communautés de Pikogan et de Wahgoshig.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 319, 1992 |

Lieu historique national du Canada Appartements Marlborough

Montréal, Québec

Le lieu historique national Appartements-Marlborough est un immeuble

résidentiel de quatre étages, en brique rouge, de style néo-Queen Anne;

il est situé au 570, rue Milton, à Montréal.

L'édifice des appartements Marlborough a été désigné lieu historique

national en 1991 à titre d'exemple typique du style néo-Queen Anne et de

la conception d'appartements au tournant du siècle.

La valeur patrimoniale de ce lieu tient à son illustration du style

néo-Queen Anne tel qu'il était employé pour la conception d'immeubles

d'appartements au tournant du vingtième siècle au Canada.

Les appartements Marlborough ont été dessinés par les architectes Taylor

et Gordon et construits en 1900. Le style néo-Queen Anne était en vogue

pour l'architecture domestique de luxe (tant pour les maisons que pour

les appartements) partout au Canada pendant la période de 1870 à 1914.

La clé de la réussite pour la création d'un immeuble d'appartements de

style néo-Queen Anne tient à la conception de l'édifice comme un

ensemble unifié, ressemblant à une grande maison. Les appartements

Marlborough constituent l'un des rares immeubles d'appartements de style

néo-Queen Anne qui existent encore au Canada.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Geneviève Charrois, 2005 |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-La Malbaie

La Malbaie, Québec

Le lieu historique national du Canada de

l'Arrondissement-Historique-de-La Malbaie est niché à flanc de montagne

sur une étroite bande de terre longue de 8 kilomètres, donnant sur le

fleuve Saint-Laurent, dans la région de Charlevoix, au Québec. Un des

plus anciens lieux de villégiature au pays, le lieu désigné comprend

plus de deux cents bâtiments principaux et secondaires datant

principalement de l'âge d'or de la villégiature, c'est-à-dire de 1880 à

1930, ainsi que des composantes plus récentes. Les bâtiments principaux

sont pour la plupart associés directement à la villégiature par leur

usage, tel que les hôtels/restaurants, les résidences, et les lieux

associés aux loisirs. L'arrondissement historique de La Malbaie se

caractérise également par la présence de très nombreux panoramas sur le

fleuve et de chemins, parfois sinueux, où s'implantent des cottages de

bois.

La valeur historique de l'arrondissement historique de La Malbaie repose

notamment sur sa fonction de lieu de villégiature. Son utilisation et

ses liens historiques sont tributaires de ce phénomène qui a marqué le

Canada du milieu du XIXe siècle jusque vers 1930. La Malbaie est l'une

des premières contrées à avoir accueillies des estivants. Avec

l'importance du transport maritime, ce phénomène s'est rapidement ancré

au point d'en transformer sa nature jusqu'alors rurale et isolée. La

Malbaie était alors devenu un lieu de villégiature très exclusif,

offrant toutes les caractéristiques essentielles à sa renommée, un cadre

et un emplacement incomparables, ainsi que de nombreuses ressources

mises à la disponibilité des estivants.

À ses débuts, la villégiature coïncide avec l'apparition d'une

bourgeoisie née de la révolution industrielle et des changements

socio-économiques qui s'en suivent. À cette période, les bains de mer et

l'air pur de la campagne sont devenus une solution à l'insalubrité des

villes, des espaces naturels préservés de l'industrialisation rapide.

Les estivants occupaient de belles résidences sur le chemin des Falaises

et allaient régulièrement au Manoir Richelieu pour y tenir de grandes

réceptions. Encore aujourd'hui, de nombreuses ressources permettent de

témoigner de l'importance de La Malbaie durant toute la période de l'âge

d'or de la villégiature au Canada. Avec son patrimoine bâti et paysager,

l'arrondissement historique de La Malbaie est toujours représentatif des

hauts lieux de villégiature canadiens.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Michel Pelletier, 2001

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Michel Pelletier, 2001 |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-Senneville

Senneville, Québec

Lieu historique national du Canada de

l'Arrondissement-Historique-de-Senneville provient d'un village

touristique de la fin du XIXe siècle situé sur les rives du lac des

Deux-Montagnes, à l'extrémité ouest de l'île de Montréal. Sa superficie

dépasse 1 400 acres, et il comprend au moins 82 bâtiments qui,

construits entre 1860 et 1930, sont répartis sur une douzaine de

propriétés. L'artère principale de l'arrondissement est le chemin

Senneville, une route rurale parallèle à la rive du lac. Les édifices de

l'arrondissement, notamment les grands manoirs, les petites résidences

secondaires, les dépendances agricoles et les éléments paysagers, sont

construits bien en retrait de la route, sur de grands domaines boisés

dont plusieurs bordent le lac. L'arrondissement regorge de toute une

gamme de paysages pittoresques et d'architecture inspirée du mouvement «

Arts and Crafts ». On y trouve également les ruines du Fort Senneville,

et du moulin de Senneville, le Morgan Arboretum, un parc naturel

(l'Anse-à l'Orme) et un parc agricole (Bois-de-la-Roche), ainsi que

Braeside, un parcours de golf de la fin du XIXe siècle. Les quatre

derniers éléments forment une large ceinture verte qui borde les côtés

sud et est de l'arrondissement et le sépare des aménagements industriels

et résidentiels adjacents.

Les propriétaires successifs des domaines de Senneville étaient

présidents, fondateurs ou directeurs de certaines entreprises

commerciales les plus importantes de l'époque, y compris la Banque de

Montréal et la Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique. Parmi

ces derniers, citons : Sir John Joseph Caldwell Abbott (1821-1893),

maire de Montréal et troisième Premier ministre du Canada; John Lancelot

Todd, professeur de parasitologie à l'Université McGill; Louis Joseph

Forget (1853-1911), courtier en valeurs mobilières et sénateur

conservateur, et les banquiers montréalais Sir Edward Seaborne Clouston

(1849-1912) et Richard Bladworth Angus (1831-1922).

L'Arrondissement historique de Senneville comprend plus de trente

bâtiments importants conçus par un petit groupe d'éminents architectes,

paysagistes et planificateurs urbains montréalais, qui ont souvent

travaillé de concert avec des collègues américains. Ce groupe comprenait

plusieurs des meilleurs architectes et concepteurs canadiens de l'époque

qui avaient en commun une approche pittoresque de l'aménagement paysager

et une affinité avec le mouvement « Arts and Crafts ». Les chefs de file

de ce groupe, les deux frères Edward Maxwell (1867-1923) et William

Sutherland Maxwell (1874-1952), ont conçu de nombreux édifices à

Senneville, dont certains en partenariat avec l'architecte montréalais

George Cutler Shattuck (1864-1923). Les vingt édifices préservés

construits par les frères Maxwell à Senneville sont un exemple unique de

leurs œuvres. L'architecte et professeur montréalais Percy Erskine Nobbs

(1875-1964) a conçu, en collaboration avec George Taylor Hyde

(1879-1944), les édifices et le parc du domaine J.L. Todd. L'architecte

paysager et planificateur urbain Frederick G. Todd (1876-1948) a conçu

le parc du domaine Abbott/Clouston, en collaboration avec le paysagiste

américain Frederick Law Olmsted, concepteur du parc du domaine Forget.

Parmi les autres architectes éminents ayant travaillé à Senneville,

notons : James & H. Charles Nelson, Kenneth Rea (1878-1941), Harold

Edgar Shorey (1886-1971), Samuel Douglas Ritchie (1887-1959), J.R. Hind,

Robert Findlay (1859-1951), Frank R. Findlay et David Shennan.

Les domaines de Senneville et leurs édifices, construits entre 1860 et

1926, témoignent de l'émergence du mouvement « Arts and Crafts » et de

l'aménagement paysager pittoresque au Canada. Ces édifices et éléments

paysagers ont une ressemblance marquée sur les plans de la forme et du

style, car ils ont été conçus par un petit nombre de propriétaires ayant

eu recours à un petit groupe d'architectes et de paysagistes pendant une

courte période.

L'Arrondissement historique de Senneville contient plusieurs

chefs-d'œuvre qui font partie de l'histoire de l'architecture et de

l'aménagement de paysage au Canada, notamment « Bois-de-la-Roche », la

résidence de style Château construite par le sénateur Louis Joseph

Forget, et le domaine J.L. Todd.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-du-Vieux-Wendake

Wendake, Québec

Le lieu historique national du Canada de

l'Arrondissement-Historique-du-Vieux-Wendake est situé à 12 kilomètres

au nord-ouest de la Ville de Québec. Sur la rive sud de la rivière

Saint-Charles et près de la chute Kabir-Kouba, le lieu est

principalement composé de bâtiments résidentiels et commerciaux, dont la

plupart des façades sont orientées vers le sud, qui illustrent un plan

de village huron traditionnel. Le lieu se distingue particulièrement par

la présence d'un quartier résidentiel dense constitué de maisons

unifamiliales et multifamiliales, du lieu historique national du Canada

de l'Église-de-Notre-Dame-de-Lorette, de deux cimetières, ainsi que

d'une multitude de bâtiments commerciaux et administratifs.

La valeur patrimoniale du lieu réside dans la topographie et les modes

de peuplement de l'arrondissement, notamment les modèles d'utilisation

des terres et l'architecture qui témoignent des 300 ans d'histoire de la

colonisation dans cette région. Durant la première moitié du XVIIe

siècle, les Hurons-Wendats, qui habitaient et vivaient de l'agriculture

au sud de la baie Georgienne en Ontario, sont devenus d'importants

partenaires commerciaux des Français, dans la traite des fourrures.

Décimés par la famine, les guerres et les maladies contagieuses en

provenance d'Europe, ils ont quitté leurs terres en 1650 et se sont

établi en permanence à Jeune-Lorette. L'arrondissement est rebaptisé

Vieux-Wendake en 1697.

L'Arrondissement historique du Vieux-Wendake est un bon exemple de la

coexistence de différentes influences culturelles. Plutôt que de suivre

un plan géométrique, l'arrondissement est construit autour d'éléments

naturels. Par exemple, les entrées principales des bâtiments font

généralement face au sud-est, peu importe le côté de la parcelle de

terrain qui donne sur la rue. Bien que le style de construction de très

nombreux bâtiments soit d'inspiration européenne et postérieure à 1730,

ce plan est similaire aux villages hurons traditionnels. En outre, les

îlots sont densément construits pour permettre le passage piétonnier

entre les maisons, accentuant ainsi le sentiment d'appartenance à la

communauté et les espaces publics tout en favorisant un système

économique fondé sur l'industrie artisanale. La coutume qui consiste à

nommer les rues en l'honneur d'anciens chefs révèle la relation que les

Hurons-Wendats entretiennent encore aujourd'hui avec ce lieu qui

témoigne de leur mémoire collective, subsistance et histoire.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Geneviève Charrois, 2008

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Geneviève Charrois, 2008 |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-de-Westmount

Montréal, Québec

Le lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-de-Westmount

est situé sur le flanc sud-ouest du mont Royal, principalement au

nord-ouest de la rue Sherbrooke, et il fait partie de la ville de

Westmount. L'arrondissement est un modèle typique de banlieue des

époques prospères victorienne et post-victorienne au Canada, et il se

distingue par un patrimoine bâti et paysager représentatif de la période

entre 1890 et 1930. Un conseil responsable de l'architecture et de la

planification locale réglemente le développement immobilier depuis 1914.

L'arrondissement se démarque par ses immeubles résidentiels de grande

qualité, ses édifices publics notables, ses écoles, ses lieux de culte,

ainsi que ses rues formant un quadrillage et son réseau d'espaces verts

paysagés publics et privés.

La valeur patrimoniale de l'arrondissement de Westmount réside, par

exemple, dans les facteurs suivants : ses liens avec le développement de

la vie sociale et intellectuelle au sein de la communauté anglophone

montréalaise bourgeoise du début du XXe siècle; la construction

réglementée de bâtiments résidentiels et publics dessinés et érigés par

des architectes et des constructeurs réputés de Montréal, et dont les

styles architecturaux sont très variés; ses éléments paysagers, comme

des parcs et des jardins, le belvédère, et l'escalier qui grimpe sur le

mont. La cohérence de l'arrondissement sur le plan visuel a été

maintenue grâce à un conseil responsable de l'architecture et de la

planification locale qui réglemente le développement immobilier dans le

secteur à partir de 1914. Dans son ensemble, Westmount est un

environnement équilibré pour la vie urbaine, avec ses vastes espaces

verts et ses bâtiments publics de belle apparence favorisant le

développement harmonieux d'une vie communautaire saine.

|

©Pierre Lahoud, 2010 |

Lieu historique national d'Arvida

Arvida, Québec

Les limites retenues pour cet arrondissement historique correspondent

grosso modo aux limites historiques de la ville d'Arvida conçue à partir

de 1925 et dont les phases de développement considérées se sont étalées

jusqu'au début des années 1950. Nous considérerons ici uniquement la

partie située au nord de la voie ferrée, ce qui exclut les quartiers

situés au sud de cette dernière, tels les quartiers Saint-Jacques,

Saint-Philippe et Saint-Mathias. Sont également exclus du périmètre

proposé : la zone commerciale, située entre la partie nord et la partie

sud, les installations industrielles de Rio Tinto Alcan de même que les

résidences dont la construction date d'après les années 1950 et qui sont

pour la majorité regroupées au nord-est de l'arrondissement proposé.

L'arrondissement d'Arvida est d'importance historique pour les raisons

suivantes :

conçue à partir de 1925 selon les plans des architectes Brainerd et

Skougor, la ville d'Arvida est réalisée en trois phases successives,

jusqu'en 1950, et constitue une excellente synthèse des concepts

urbanistiques de l'époque, tels les mouvements City Beautiful et

cité-jardin, qui se traduit par un tracé organique épousant la

topographie du sol, par des voies de circulation hiérarchisées, par la

présence de parcs, d'espaces verts et de nombreux arbres;

exemple fort bien conservé de ville mono-industrielle canadienne, Arvida

constitue un projet singulier de logement ouvrier de qualité où

l'édification rapide d'un paysage urbain diversifié s'est faite au moyen

d'une grande variété de modèles de résidences, dont certaines

constituent une manifestation particulièrement réussie d'architecture

d'inspiration régionaliste;

associée au premier complexe aluminier au Canada, l'expansion d'Arvida

témoigne de l'essor et du développement lié à l'industrie de l'aluminium

au pays.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |

Lieu historique national du Canada de l'Auberge-Symmes

Gatineau, Québec

Érigée au début du XIXe siècle, le lieu historique national du Canada de

l'Auberge-Symmes est un bâtiment en pierre de deux étages et demi situé

sur la rue principale d'Aylmer (maintenant un secteur de la ville de

Gatineau) au Québec et jouxtant la rive nord de l'Outaouais. Ce charmant

bâtiment se distingue par ses longues galeries qui ornent chacune des

façades, son élégant toit en larmier et ses cheminées doubles.

Aujourd'hui, elle sert de centre culturel à la communauté locale.

L'auberge Symmes a été désignée lieu historique national du Canada en

1976 parce qu'elle a longtemps occupé un emplacement privilégié sur la

route entre Hull (maintenant un secteur de la ville de Gatineau) et le

lac Témiscamingue.

Charles Symmes, le fondateur de la ville d'Aylmer fit construire cette

auberge en 1831. Pendant plusieurs années, les voyageurs faisaient halte

à l'auberge, alors appelée Hôtel Aylmer, puis se rendaient à l'extrémité

du lac Deschênes, en bateau à vapeur l'été et en traîneau l'hiver, et

poursuivaient leur voyage vers les postes de traite du Nord-Ouest du

Québec. En 1973, le bâtiment est sauvé de la ruine et rénové par la

Société d'aménagement de l'Outaouais.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de

l'Auberge-Symmes tient à ses liens historiques attribuables à sa

vocation d'auberge et de halte construite sur une des premières voies de

transport achalandées de la région. Elle porte également sur sa forme et

caractéristiques particulières, ses matériaux, sa composition, son

emplacement et sa situation.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac

Paspébiac, Québec

Le lieu historique national du Canada du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac est

un élément de paysage de la pêche côtière comprenant dix bâtiments sur

la soixantaine autrefois érigés sur un banc de sable entourant un

barachois (lagune) à Paspébiac, dans la péninsule gaspésienne, au

Québec. Les bâtiments témoignent d'un langage simple et connu dérivé de

la tradition de la Nouvelle-Angleterre. Le lieu est associé à la pêche

côtière telle que pratiquée dans la région pendant plus de 150 ans.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du

Banc-de-Pêche-de-Paspébiac réside dans son association avec la pêche

côtière, comme en témoignent son emplacement, les structures et

bâtiments qui le composent. La plupart des bâtiments qui ont survécu

datent du XIXe siècle et sont associés aux ensembles architecturaux de

deux entreprises qui ont été les acteurs les plus puissants d'une

industrie fortement monopolisée. Le complexe de plus grande envergure a

été construit par la Charles Robin and Co. fondée en 1766, aussi appelée

Robin, Pipon and Co., ou C. Robin and Co. Ltd., et dont les activités se

sont poursuivies au XXe siècle sous la raison sociale Charles

Robin-Collas Co. Ltd. Le deuxième complexe, de moindre envergure, était

le siège de l'entreprise Le Boutillier Brothers, établie en 1838. En

1964, un incendie a détruit la plupart des bâtiments qui formaient les

ensembles architecturaux originaux, n'épargnant que la poudrière et sept

des bâtiments érigés par Charles Robin and Co. et trois des bâtiments

construits par Le Boutillier Brothers. Quatre des bâtiments font

d'ailleurs l'objet d'une commémoration distincte à titre de lieu

historique national du Canada des Bâtiments-de-Paspébiac.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004 |

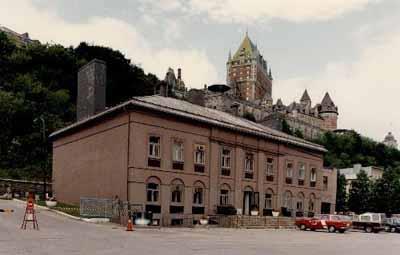

Lieu historique national du Canada de la Banque-de-Montréal

Montréal, Québec

De style néo-Queen Anne, l'édifice de la Banque de Montréal date de la

fin du XIXe siècle. Il est situé à l'angle des rues Notre-Dame et Des

Seigneurs, à Montréal.

L'édifice de la Banque de Montréal a été désigné lieu historique

national en 1990 parce qu'il s'agit d'un très bel exemple du style

néo-Queen Anne appliqué à l'architecture commerciale.

Érigé pour la Banque de Montréal, l'édifice du même nom est un des rares

exemples toujours existants d'édifices commerciaux de style néo-Queen

Anne intégrant des caractéristiques des édifices publics flamands de la

Renaissance.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, P. St. Jacques, 1995 |

Lieu historique national du Canada de la Basilique-St. Patrick

Montréal, Québec

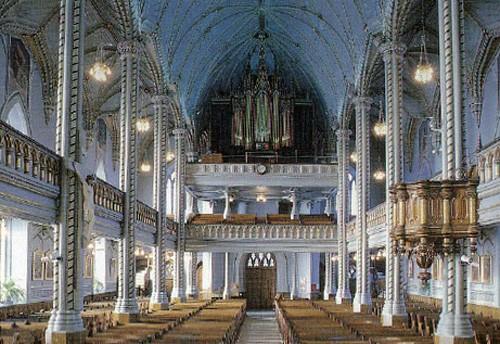

Le lieu historique national du Canada de la Basilique-St. Patrick est

une vaste église de pierre construite entre 1843 et 1847 dans le style

néo-gothique d'inspiration française. Elle s'élève sur un grand terrain

occupant la moitié d'un îlot près du coin sud de l'intersection du

boulevard René-Lévesque et de la rue Saint-Alexandre, dans un secteur

commercial très fréquenté du centre-ville de Montréal, au Québec. La

basilique imposante illustre des caractéristiques du style néo-gothique

d'inspiration française comme par exemple, la grande tour centrale et la

rosace proéminente.

Construite entre 1843 et 1847, la basilique St. Patrick servait d'église

paroissiale à la population irlandaise grandissante de Montréal. Dès la

fin des travaux, son clergé a porté secours aux immigrants victimes

d'une épidémie de fièvre typhoïde. Maintenant ses vocations religieuse,

charitable et éducative, l'église est devenue le cœur de la communauté

irlandaise de la ville. Le fait d'avoir été choisie comme lieu de

célébration des funérailles de Thomas D'Arcy McGee en 1868 illustre son

rôle concret et symbolique.

La basilique St. Patrick est un exemple remarquable de l'architecture

néo-gothique d'inspiration française et une des premières réalisations

de ce genre. Ce style repose sur les études approfondies de

l'architecture française du XIIIe siècle menées par des spécialistes

français. Ces derniers et leurs disciples appréciaient le traitement

rationnel, typique de l'époque, de la relation entre les éléments

architecturaux et structuraux. La basilique St. Patrick illustre cette

approche par la clarté de ses éléments structuraux, sa symétrie, sa

verticalité ainsi que l'utilisation de décorations « archéologiquement »

appropriées.

Le style néo-gothique français a été adapté par les concepteurs de la

basilique, l'architecte Pierre-Louis Morin et le prêtre jésuite Félix

Martin. Tous deux s'intéressaient à l'architecture médiévale française

et en possédaient une solide connaissance grâce à des études sur le

terrain et, dans le cas du père Martin, aux relations étroites que sa

famille entretenait avec des promoteurs de ce style. L'intérieur de la

basilique St. Patrick comporte des exemples remarquables du savoir faire

et de l'art religieux du Québec. Des ajouts ont été faits à deux

reprises au cours de ce siècle sur les décorations d'origine datant de

1845 à 1851. La première décoration a été supervisée par Victor

Bourgeau. Antoine Plamondon a réalisé les peintures des stations du

chemin de croix. L'autel principal et les deux autels latéraux,

richement sculptés, sont l'œuvre de Perrault, Paré et Ouellet.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2011 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-des-Cèdres

Les Cèdres, Québec

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-des-Cèdres est

situé dans la municipalité de Les Cèdres, à 52 km au sud-ouest de

Montréal, au Québec, sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Il n'existe

aucun vestige visible de la bataille, au terme de laquelle les forces

britanniques et canadiennes ont vaincu le contingent américain posté aux

Cèdres, les 19 et 20 mai 1776, en plus de vaincre, le 21 mai 1776, les

troupes américaines venues en renfort. Une plaque de la Commission des

lieux et monuments historiques du Canada a été installée en 1980 pour

commémorer la bataille qui a eu lieu à cet endroit. Ceinturée d'une

petite clôture, elle est située au bord du chemin du Fleuve, sur un

petit terrain gazonné entouré de terres agricoles et d'arbres.

En 1776, durant la guerre de l'Indépendance (1775-1783), des soldats

américains envahissent le Canada et occupent la ville de Montréal. Afin

de protéger le flanc ouest des attaques des Britanniques, les troupes

américaines érigent un petit avant-poste aux Cèdres, au Québec. La

bataille des Cèdres éclate lorsque les troupes britanniques, parties de

la région du Niagara, croisent l'avant-poste américain. Le capitaine

britannique George Forster, qui commande un détachement du 8e Régiment,

est appuyé par les Cayugas, les Sénécas et les Mississaugas, sous les

ordres du capitaine Guillaume de Lorimier. Durant la bataille, un groupe

de 30 Canadiens, avec à sa tête le capitaine J.B. Testard de Montigny,

vient prêter main-forte aux troupes de Forster.

Les troupes du capitaine Forster attaquent l'avant-poste des Américains,

qui capitulent après un court siège. Le lendemain, les troupes

américaines arrivées en renfort se voient également obligées de se

rendre après leur escarmouche avec les troupes de Forster. Malgré sa

victoire lors de la bataille des Cèdres, le capitaine Forster n'a pas

les ressources nécessaires pour se rendre jusqu'à Montréal, qui sera

occupée par les Américains jusqu'en juin 1776.

|

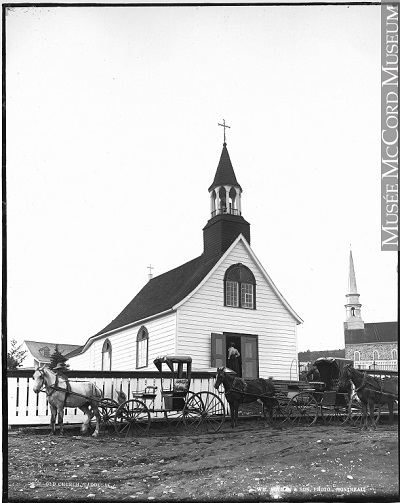

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1920 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Châteauguay

Allans Corners, Québec

Bataille ayant eu lieu en 1813 pour défendre le Bas-Canada; guerre de 1812.

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Châteauguay

est un terrain plat situé presque au centre du champ de bataille de la

guerre de 1812 situé sur les berges de la rivière Châteauguay à Allans's

Corners, dans la municipalité de Howick, près d'Ormstown, à quelques

kilomètres au sud-ouest de Montréal.

Le site de la Bataille-de-la-Châteauguay a été déclaré lieu historique

national parce qu'il s'agit du lieu où les Canadiens ont remporté une

victoire le 26 octobre 1813 et c'est aussi en raison de l'importance du

rôle que l'armée canadienne française a joué pour la défense du Canada

contre l'invasion américaine de la guerre de 1812.

La valeur patrimoniale du lieu historique national de la

Bataille-de-la-Châteauguay réside dans son identification à un vestige

commémoratif au coeur du paysage culturel net et relativement inchangé

du champ de bataille qui s'étendait de la fourche des rivières

Châteauguay et des Outardes jusqu'à celle des rivières Châteauguay et

des Anglais, et couvrait une superficie d'environ 500 acres. Le centre

de la bataille était situé entre le gué Morrison et Pointe Ronde.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-d'Eccles-Hill

Frelighsburg, Québec

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-d'Eccles-Hill est

situé sur une colline à proximité de la frontière du Canada et des

États-Unis entre le Vermont et le Québec, près de Frelighsburg (Québec).

Il surplomb le champ de bataille où eut lieu la bataille D'Eccles Hill

en 1870. Le terrain de plus de 3000 mètres carrés est encadré d'une

clôture sur trois côtés et de la route sur le quatrième et comprend un

canon de trois livres, vestiges de l'affrontement, et un monument

commémoratif en granit datant de 1902.

La valeur historique du site repose sur son association avec les

événements de la bataille d'Eccles Hill. En 1870, les Fenians

franchirent la frontière canadienne-américaine à la hauteur d'Eccles

Hill et se heurtèrent aux territoriaux et aux volontaires canadiens. Cet

affrontement a été provoqué par le groupe de patriotes irlandais exilés

aux États-Unis afin d'entreprendre une action révolutionnaire en faveur

de l'indépendance de l'Irlande. Ils voulaient affaiblir l'Angleterre en

s'attaquant au Canada, ce qui s'est révélé être un échec.

Le lieu et le monument en granit commémorant l'événement sont situés à

une relative proximité du champ de bataille et des positions

canadiennes, mais l'engagement armé eut lieu près de la frontière du

Canada et des États-Unis, plus au sud.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Lacolle

Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Lacolle est

situé dans une banlieue de la ville de Lacolle, au Québec, tout juste au

nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis. En mars 1814,

une petite troupe composée de soldats du 13e Régiment de Fantassins de

la garnison britannique, de Royal Marines, de Canadian Fencibles, de

Voltigeurs et de guerriers autochtones repousse une attaque menée par 4

000 soldats américains. La résistance aux forces américaines est

concentrée au moulin local, situé sur la rive sud de la rivière Lacolle

et au blockhaus, situé 200 mètres plus loin, sur la rive nord.

L'emplacement du moulin sur la rivière Lacolle est marqué d'un cairn de

la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC),

installé près de la route.

La bataille de Lacolle, dernier affrontement visant à contrer l'invasion

américaine au Bas Canada durant la guerre de 1812, est importante en

raison de son lien avec la protection du Canada. Après avoir tenté de

capturer Montréal en 1812, sans succès, le major-général américain James

Wilkinson planifie une nouvelle invasion du Bas-Canada en mars 1814. Il

traverse la frontière avec son armée de 4 000 hommes et se dirige vers

la rivière Lacolle, où il a déjà subi une défaite en 1812. Le 30 mars

1814, les Américains ouvrent le feu sur le moulin situé près de la

rivière Lacolle, où le major R. B. Handcock dirige une petite troupe

d'environ 500 hommes. Le groupe est formé d'une petite partie du 13e

Régiment de Fantassins de la garnison britannique, de Royal Marines, de

Canadians Fencibles, de Voltigeurs et de guerriers autochtones. La

troupe du major Handcock repousse l'attaque du moulin fortifié.

Déconcerté par la résistance des Canadiens-français, le major-général

Wilkinson cesse le combat et se retire à la frontière américaine, ce qui

met fin à la dernière tentative d'invasion des Américains au Bas-Canada

durant la guerre de 1812.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2006 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-du-Lac-des-Deux-Montagnes

Montréal, Québec

Le lieu historique national du Canada de la

Bataille-du-Lac-des-Deux-Montagnes est situé à l'extrémité ouest de

l'île de Montréal, sur le lac des Deux Montagnes, au Québec. Le site, ne

présentant aucun vestiges visibles, est composé d'un carré de terre

centrée autour de la plaque de la Commission des lieux et monuments

historiques du Canada (CLMHC) commémorant la bataille.

Après le massacre de Lachine, en août 1689, les Iroquois qui étaient

restés dans la région constituaient une menace pour les habitants de

l'île de Montréal et des villages environnants. En octobre, le

gouverneur Denonville a forme un groupé d'éclaireurs, composé de

vingt-huit coureurs de bois sous le commandement des Sieurs Dulhut et

d'Ailleboust de Manthet. Au lac des Deux Montagnes, ils tombèrent sur

une bande de vingt-deux Iroquois ce qui mena à une escarmouche. Les

Français ont défirent les Iroquois et ne signalèrent aucune perte, ce

qui redonna confiance aux habitants de la région.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Ristigouche

Pointe-à-la-Croix, Québec

Lieu de dernier combat naval de la guerre de Sept Ans.

Pendant plus de 200 ans, l'épave du Machault, voilier de 26 canons

chargé de protéger des navires marchands contre les Anglais, est restée

sous l'eau. Il est aujourd'hui possible d'en admirerles vestiges et de

revivre le tout dernier affrontement naval entre la France et

l'Angleterre pour la possession du territoire américain au lieu

historique national de la Bataille-de-la-Ristigouche. Un voyage

extraordinaire qui vous entraînera… en 1760!

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Ristigouche

est situé au coeur de la baie des Chaleurs, dans l'estuaire de la

rivière Ristigouche, entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. Le lieu

comprend des vestiges in situ de deux navires français coulés par les

Britanniques durant la bataille de la Ristigouche, entre le 22 juin et

le 8 juillet 1760. Le Bienfaisant, un navire de ravitaillement de 350

tonneaux, est demeuré repose à toutes fins pratiques intouché tandis

qu'une partie du Machault, une frégate armée de 550 tonneaux, est

toujours immergée. Une zone de délestage, qui comprend surtout des

objets en métal provenant des navires français, fait aussi partie de la

désignation.

En 1760, une modeste flotte française formée du Machault, du Bienfaisant

et du Marquis de Malauze, commandée par le sieur François Chenard de la

Giraudais, revint de France avec des renforts, des vivres et des

munitions. En atteignant le fleuve Saint-Laurent, la flotte découvrit

que les renforts britanniques l'avaient précédée et décida alors de

chercher refuge dans la baie des Chaleurs. Prévoyant l'arrivée des

Français, le capitaine Byron et le navire britannique Fame quittèrent

Louisbourg entourés d'une petite flotte et, le 22 juin, ils

rencontrèrent les navires français dans la rivière Ristigouche, lesquels

détenaient également à leur bord 300 Acadiens et 250 Micmacs. Pour

contrer l'attaque des Britanniques, les Français aménagèrent une

batterie à la Pointe-à-la-Batterie, sous le commandement de Donat de la

Garde.

Dans la soirée et la nuit du 28 au 29 juin, deux frégates britanniques,

le Repulse et le Scarborough, réussirent à se frayer un passage à

travers les bateaux coulés. Le 2 juillet, ils contournèrent les défenses

françaises et parvinrent à détruire la batterie française à la

Pointe-à-la-Batterie. Le 8 juillet, trois navires britanniques, le

Repulse, le Scarborough et une goélette contournèrent les deux chaînes

de bateaux coulés par les Français. Face au Machault et aux deux

batteries françaises de la pointe des Sauvages et de la pointe de la

Mission, le Repulse fût contraint à s'échouer. Toutefois, dépourvus de

renforts, les Français durent mettre le feu au Machault et au

Bienfaisant, gravement endommagés, pour éviter leur capture. Quant au

troisième navire français, le Marquis de Malauze, il fût incendié par

les prisonniers britanniques à bord, après leur libération par leurs

compatriotes. En 1939, l'épave du Marquis de Malauze fût retirée des

eaux par le ministère des Transports. Depuis les années 1960, les épaves

firent l'objet de nombreuses recherches archéologiques

subaquatiques.

|

|

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Rivière-des-Prairies / Combat-de-la-Coulée-Grou

Montréal, Québec

Le lieu historique national du Canada de la Bataille de Rivière des

Prairies/Combat de la Coulée Grou se trouve sur un terrain vallonné et

partiellement boisé situé près de la rive de l'île de Montréal, au

Québec. Cet endroit a été le théâtre d'une bataille qui a opposé un

groupe d'Iroquois et de colons français en 1690. Il n'existe aucun

vestige de la bataille; toutefois, une plaque commémorative de la

Commission des lieux et monuments historiques du Canada a été apposée à

environ 60 mètres de la coulée, sur le boulevard Gouin.

Le 2 juillet 1690, le Sieur de Colombet, ancien lieutenant de l'armée

française, est alerté de la présence d'un groupe d'Iroquois naviguant en

canot sur la rivière des Prairies, le poussant à réunir 25 colons afin

d'enquêter. Ils se rendent sur la propriété de Jean Grou, près du

ruisseau qui porte son nom, et tirent sur les canots des Iroquois, en

tuant quatre. Les Iroquois, au nombre d'une centaine environ, mettent

pied à terre et engagent le combat avec les Français. Au terme de la

bataille, 15 Français et 30 Iroquois sont tués ou fait

prisonniers.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-du-6-Septembre 1775

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-du-6-Septembre 1775

se trouve dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 43 km au sud-est de

Montréal, au Québec. Plus précisément, le site est situé près de la

rivière Bernier, autrefois appelé ruisseau Montgomery, à moins d'un

kilomètre de la rivière Richelieu et à 1,6 km du lieu historique

national du Canada du Fort-Saint-Jean. Il n'y a aucun vestige de la

bataille du 6 septembre 1775, durant laquelle une patrouille de

guerriers autochtones composée d'un grand nombre de Mohawks a repoussé,

sous la direction d'un grand chef et de deux capitaines européens, une

invasion américaine. Une plaque commémorative de la CLMHC a été

installée en 1929 sur le site, qui est aujourd'hui une aire gazonnée et

bordée d'érables située à côté d'un terrain de golf privé.

En 1775, durant la guerre de l'Indépendance, des forces armées

américaines dirigées par le major-général Philip Schuyler, le colonel

Benedict Arnold et le brigadier-général Richard Montgomery attaquent le

Canada britannique dans l'espoir de prendre le contrôle militaire de la

province de Québec. Le brigadier-général Montgomery conduit la moitié

des troupes, soit 1 500 soldats, de l'autre côté de la frontière. Les

combattants se regroupent à l'île aux Noix, sur la rivière Richelieu, au

nord du lac Champlain. Le 6 septembre 1775, Montgomery et le

major-général Schuyler descendent la rivière en bateau dans l'intention

d'attaquer le fort Saint-Jean. Ils débarquent à environ 1,6 km du fort,

sur la rive ouest, et se font accueillir par les salves d'une patrouille

composée d'environ 100 guerriers autochtones, dont un bon nombre de

Mohawks, menée par le grand chef Solsienhooane et les capitaines Gilbert

Tice et Guillaume de Lorimier. Durant la bataille, huit Américains sont

tués et neuf blessés. L'autre camp compte quatre morts et cinq blessés,

dont le capitaine Tice. Les Américains sont contraints de retraiter à

l'île aux Noix. Bien qu'elles soient repoussées la nuit du 6 septembre,

les forces américaines reviennent à la charge et assiègent le fort

Saint-Jean le 13 septembre. Le fort capitulera 45 jours plus tard, soit

le 3 novembre 1775. L'invasion américaine au Canada se poursuit jusqu'à

l'arrivée de renforts britanniques en 1776, qui aident à repousser

l'envahisseur de l'autre côté de la frontière.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, dossier 8400-153s |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Trois-Rivières

Trois-Rivières, Québec

Le 8 juin 1776, les troupes anglaises, retranchées sur le terrain bas,

près de cet endroit, sous les ordres du général Simon Fraser,

repoussèrent et infligèrent des pertes sérieuses à une colonne

américaine commandée par le général Thompson.

|

©Pointe-à-Callière Archaeological Field School / École de fouilles de Pointe-à-Callière, Alain Vandal, 2007 |

Lieu historique national du Canada du Berceau de Montréal

Montréal, Québec

Le lieu historique national du Canada du Berceau-de-Montréal est situé

entre la rue de la Commune ouest et la place d'Youville dans le

Vieux-Port de Montréal, au Québec. Il s'agit de l'endroit où Paul de

Chomedey de Maisonneuve a fondé Montréal le 18 mai 1642. Le site est

composé de vestiges du fort Ville-Marie, également connu sous le nom de

fort Maisonneuve, construit en 1645 à la demande de Paul de Chomedey de

Maisonneuve. Il n'y a aucun vestiges visibles du site.

La valeur patrimoniale du berceau de Montréal repose sur son association

avec la fondation de la Ville de Montréal, puis qu'il s'agit du lieu de

débarquement des fondateurs de Montréal, le 18 mai 1642. Commandant

l'expédition, Paul de Chomedey de Maisonneuve, désigné personne

historique nationale, a choisi d'accoster à ce qui fût bientôt appelé

Ville-Marie, dans le but d'y fonder une ville. Ce lieu qui a vu naître

Montréal a aussi été témoin de sa transformation en l'une des grandes

métropoles du Canada.

La fondation a été marquée par la construction du fort Ville-Marie. Le

site avait été jugé un endroit idéal pour l'érection d'un fort défensif

en période d'hostilités entre les Français et les Iroquois, qui avaient

utilisé le lieu comme point de rencontre pendant des siècles. Construit

en 1645, par les pionniers français sous la direction de Paul de

Chomedey de Maisonneuve, le fort en pierre d'origine a occupé une

empreinte de 97,5 mètres carrés. Des fouilles archéologiques ont permis

de mettre au jour de vestiges du fort Ville-Marie.

|

©Mechanics' Institute of Montréal Archives/Archives du Mechanics' Institute of Montréal, 1920 |

Lieu historique national du Canada de la Bibliothèque-Atwater-du-Mechanics' Institute of Montreal

Montréal, Québec

La bibliothèque Atwater du Mechanics' Institute of Montreal est située

au 1200, avenue Atwater, à l'intersection de la rue Tupper, à Westmount.

Ce bâtiment en brique d'un étage a été construit dans le style

Beaux-Arts sur un lot paysager face au carré Cabot.

La bibliothèque Atwater a été construite par le Mechanics' Institute of

Montreal en 1918-1920, près d'un siècle après la création de

l'organisation. Le Mechanics' Institute, qui a représenté un important

mouvement social, culturel et pédagogique consacré à l'éducation

universelle et à la formation technique, possédait au XIXe siècle de

nombreuses subdivisions au Canada. Ce mouvement est ancré dans les

traditions britanniques d'éducation des adultes et de la communauté

datant des XVIIIe et XIXe siècles.

La valeur patrimoniale de la bibliothèque Atwater réside dans sa

représentation du rôle des instituts de mécanique au Canada et

particulièrement à Montréal : elle incarne les principes et les idéaux

de l'institut et continue de servir de bibliothèque et de lieu de

rencontre. Sa valeur réside également dans sa conception de style

Beaux-Arts (néo-baroque édouardien), sa composition, son emplacement et

son cadre.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 05440 |

Lieu historique national du Canada de la Bibliothèque-Publique-et-Salle-d'Opéra-Haskell

Stanstead, Québec

La bibliothèque publique et salle d'opéra Haskell forment un édifice

situé non seulement sur la rue Church, à Rock Island, au Québec, mais

également sur Derby Ligne, à Rock Island, dans le Vermont, puisqu'il

chevauche la frontière canado-américaine. Il s'agit d'un édifice paré de

pierres à deux étages, de style néo-Queen Anne, orné d'une tour à trois

étages et abritant à la fois une bibliothèque et une salle d'opéra.

C'est la partie située en territoire canadien qui est visée par la

désignation. La partie située en territoire américain est inscrite au

répertoire national des lieux patrimoniaux des États-Unis.

L'édifice de la bibliothèque publique et salle d'opéra Haskell a été

désigné lieu historique national en 1985 parce qu'il chevauche la

frontière canado-américaine et abrite à la fois une bibliothèque et une

salle d'opéra.

Il a été cédé aux résidents du Canada et des États-Unis par la famille

de Carlos Haskell, propriétaire d'un moulin à scie, et de son épouse

Martha Stewart Haskell, à la mémoire de ces derniers qui étaient tous

deux d'origine américaine et canadienne. Conçu par les architectes James

Ball et Gilbert H. Smith, et construit en 1901-1904, il témoigne du

courant de pensée qui, à la fin de l'époque victorienne, attribuait à

l'éducation et aux arts des bienfaits intellectuels et moraux. Son style

néo-Queen Anne est typique des bibliothèques publiques de l'époque. La

salle d'opéra, qui occupe le deuxième étage, présente un intérieur

décoré pouvant accueillir 500 personnes et respecte les principes

reconnus des plans de théâtre du XIXe siècle. L'édifice a conservé sa

double vocation d'origine.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la

Bibliothèque-Publique-et-Salle-d'Opéra-Haskell réside dans son

emplacement inusité, sa double fonction et l'esprit de collectivité et

d'ouverture qu'il symbolise depuis longtemps. Elle a trait également aux

éléments, composition et matériaux de l'imposante conception esthétique

et de l'aménagement intérieur fonctionnel de l'édifice, ainsi qu'à son

emplacement et à sa disposition.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Laura-Lee Bolger, 2005 |

Lieu historique national du Canada de Blanc-Sablon

Blanc-Sablon, Québec

Le lieu historique national du Canada de Blanc Sablon est situé sur la

rive ouest de la rivière Blanc Sablon, au confluent de ce cours d'eau et

du golfe du Saint Laurent, près du détroit de Belle Isle, au Québec. La

région est plutôt dépourvue de végétation, mais le lieu est en majeure

partie couvert de mousses et renferme quelques petits plans d'eau. On y

trouve plus d'une soixantaine de sites archéologiques liés à

l'exploitation des ressources par des groupes culturels successifs au

cours des neuf derniers millénaires, soit pendant la période l'archaïque

(9000-3500 avant l'ère chrétienne), le post arquaïque (3500-400 avant

l'ère chrétienne), le Dorset (500 avant l'ère chrétienne à 1500 apr. J.

C.), l'occupation par les Européens (1500-1900 apr. J. C.), puis par les

Canadiens français et anglais.

Les sites archéologiques de Blanc Sablon témoignent de l'occupation

continue de la péninsule Québec Labrador par les Inuits depuis plus de

9000 ans. Le lieu est situé sur les rives de la rivière Blanc Sablon,

nichée entre l'océan Atlantique et le golfe du Saint Laurent. Le port

abrité dans lequel coule la rivière bénéficie du courant froid du

Labrador, qui remue les sels nutritifs, contribue à la richesse des eaux

de la région et attire divers organismes marins. La quantité et la

diversité des restes fauniques trouvés dans le lieu — notamment des

phoques — sont révélateurs de l'importance des ressources côtières pour

le régime alimentaire des habitants de la région et permettent

d'expliquer pourquoi cette dernière a été occupée sans interruption

pendant des millénaires par de nombreux Autochtones, notamment pendant

la période archaïque, le post archaïque et le Dorset.

Au pied du morne Parent, une haute élévation rocheuse, le terrain

accidenté du lieu se compose d'une multitude de paléoplages marines,

formées par le retrait progressif de l'eau, qui descendent en escaliers

géants jusqu'à la mer. Vers 7000 avant l'ère chrétienne, les Autochtones

commencent à fréquenter la région, et des vestiges de leurs campements

ont été trouvés sur les terrasses. Les vestiges archéologiques trouvés

dans le lieu indiquent qu'il a toujours été occupé et de l'évolution de

la société autochtone. À proximité du rivage actuel, on trouve des

traces des premiers contacts entre les Autochtones et les Européens, et

de la présence des Européens et des Euro Canadiens depuis la première

moitié du XVIe siècle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |

Lieu historique national du Canada du Bureau-de-Poste-de-Saint-Hyacinthe

Saint-Hyacinthe, Québec

Le lieu historique national du Canada du

Bureau-de-Poste-de-Saint-Hyacinthe est situé sur un terrain en pente au

cœur du centre-ville commercial de Saint-Hyacinthe (Québec). Il s'agit

d'un édifice élégant de deux étages et demi, en pierre rugueuse, avec

une façade principale symétrique et une tour d'angle imposante, terminé

en 1894. Sa conception énergique aux détails de style italianisant, est

appréciée comme bon exemple des œuvres de l'architecte fédéral Thomas

Fuller.

Le bureau de poste de Saint-Hyacinthe, construit entre 1889 et 1894 pour

abriter le bureau de poste, les douanes et d'autres services fédéraux, a

été conçu pour être un centre d'intérêt important et pour représenter la

présence fédérale dans la ville. Le bureau de poste faisait partie d'un

vaste programme fédéral de construction dans les petites villes et les

collectivités du Canada. Cet édifice d'apparence solide a été construit

sous la direction de Thomas Fuller, architecte en chef du ministère des

Services gouvernementaux de 1881 à 1896. La conception, constituée d'une

tour d'angle, d'une double entrée, et d'un pignon orné, ainsi que la

texture rugueuse des murs en pierre calcaire sont des éléments typiques

des bureaux de poste dessinés par Thomas Fuller et montrent la grande

qualité de dessin apportée à l'architecture fédérale.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada du Canal-de-Carillon

Carillon, Québec

Canal ouvert à la navigation; deux autres canaux l'ont précédé sur cet

emplacement (1826-33).

Le canal de Carillon, inauguré en 1833, a permis de contourner les

rapides de la rivière des Outaouais, plus particulièrement ceux du

Long-Sault. Construit à l'origine pour répondre à des impératifs

militaires, le canal a été utilisé à des fins commerciales dès son

ouverture.

Sa localisation sur la rivière des Outaouais le situe dans l'axe

intérieur de navigation Montréal-Ottawa-Kingston. Utilisé presque

exclusivement par la navigation de plaisance le canal actuel, qui ne

comprend qu'une seule écluse, fait franchir aux bateaux qui l'empruntent

une dénivellation de 20 mètres en une seule opération.

Le lieu historique national du Canada du Canal-de-Carillon est un canal

aujourd'hui utilisé à des fins récréatives, situé sur la rive est de la

rivière des Outaouais, à 40 kilomètres au nord-ouest de Montréal, près

du village de Carillon. Le territoire du canal historique de Carillon

comprend la voie d'eau associée aux premier, second et troisième canaux

ainsi que les terrains gérés par Parcs Canada à l'intérieur du parc du

canal historique de Carillon.

La valeur patrimoniale du canal de Carillon se reflète dans le paysage

culturel diversifié qui est directement associé à la construction et à

l'exploitation du canal, y compris dans les secteurs terrestres et

fluviaux modifiés et utilisés avant 1960. Le canal de Carillon a été

construit de 1829 à 1833 par le Royal Staff Corps de l'Armée britannique

à des fins d'immigration et de défense, élargi de 1873 à 1882 pour

faciliter la navigation commerciale, puis considérablement modifié par

la construction d'un barrage d'Hydro-Québec de 1960 à 1963. Il est

aujourd'hui utilisé à des fins récréatives.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada du Canal-de-Chambly

Chambly, Québec

Canal ouvert à la navigation; comporte neuf écluses et des ponts

tournants.

Ouvert en 1843, le canal de Chambly, situé le long du Richelieu, a joué

un rôle fondamental dans l'industrie des produits forestiers du Québec

et dans leur exportation vers les États-Unis, un marché alors en pleine

croissance.

Pendant plus d'un siècle, des barges lourdement chargées ont défilé sur

le canal, long de près de 20 kilomètres. Ses neuf écluses ont permis aux

bateaux de contourner les rapides et de franchir une dénivellation

importante entre le bassin de Chambly et le Haut-Richelieu.

Le lieu historique national du Canada du Canal-de-Chambly est situé sur

la rive ouest de la rivière Richelieu, au sud-est de Montréal, au

Québec. Long de vingt kilomètres, le canal de Chambly est un tronçon de

voie navigable aménagé entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu, qui

faisait partie de la voie de transport fluvial intérieur reliant

Montréal et New York au XIXe siècle. Le lieu comprend la voie d'eau

proprement dite, neuf écluses, cinq déversoirs, deux jetées, des

barrages, des digues et des ponts, ainsi que plusieurs autres éléments

et bâtiments associés à l'opération du canal.

La valeur patrimoniale du canal de Chambly réside dans les

interrelations qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours entre les

composantes maîtresses de ce paysage, à savoir la rivière Richelieu, la

voie canalisée, le barrage de l'île Fryer et les bâtiments. Le canal de

Chambly a été construit à l'origine pour contourner les rapides de

Chambly, sur la rivière Richelieu. Selon les plans de l'ingénieur

William R. Hopkins, le canal longeait une des berges de la rivière sur

onze kilomètres et une berme ou un talus servait à maintenir le niveau

de l'eau; de plus, une tranchée de huit kilomètres avait été creusée

parallèlement à la rivière. Construit en 1831-1843 pour servir de voie

commerciale, il a été modifié en 1848-1860, 1869-1880 et 1880-1895, puis

restauré à des fins récréatives par Parcs Canada en 1977-1980 et

1990.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007 |

Lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine

Montréal, Québec

Canal ouvert à la navigation; comportait 5 écluses ainsi que des ponts

ferroviaires et routiers.

Le lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine est un canal

de 14 kilomètres de longueur construit au début du XIXe siècle pour

contourner les rapides du fleuve Saint-Laurent, qui s'étalaient sur cinq

kilomètres entre Lachine et le vieux-Port de Montréal, sur l'île de

Montréal, à la hauteur de la rue McGill. Le canal sert maintenant à la

navigation de plaisance et traverse le centre-sud de Montréal. La

reconnaissance officielle fait référence au tracé le long des 14

kilomètres du canal et aux terrains en bordure qui sont administrés par

Parcs Canada.

La valeur patrimoniale du canal de Lachine réside dans son tracé et dans

la représentation du rôle historique qu'il a joué dans le développement

du pays et de la ville de Montréal. Le canal de Lachine a été construit

à des fins commerciales en 1821-1825, puis exploité et amélioré

continuellement comme route commerciale et corridor industriel jusqu'à

son transfert à Parcs Canada en 1978 à des fins de développement

touristique.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours

Saint-Ours, Québec

Canal ouvert à la navigation; écluse de 1933 et vestiges de celle de

1849.

Inauguré en 1849, le canal de Saint-Ours contribue, de concert avec le

canal de Chambly, à franchir le dernier obstacle à la navigation entre

le fleuve Saint-Laurent et le lac Champlain.

Appelé la dixième écluse du Richelieu, le canal de Saint-Ours se situe

de part et d'autre de l'île Darvard et s'est avéré indispensable au

commerce international pendant plus d'un siècle.

Le lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours se trouve

sur la rive est de la rivière Richelieu, à 52 km de Chambly et 23 km de

Sorel, Québec. Situé dans un parc de 5 hectares, il est constitué

principalement d'une écluse fermée entre la rive est de la rivière

Richelieu et l'île Darvard, ainsi qu'un barrage.

La valeur patrimoniale du canal de Saint-Ours réside dans les

interrelations qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours entre les

composantes de ce paysage culturel constitué par la rivière Richelieu,

l'île Darvard, le tracé du canal, le barrage, les bâtiments et des

vestiges archéologiques associés à l'exploitation du canal. Le canal de

Saint-Ours a été construit à des fins commerciales par la Commission des

travaux du Canada-Uni dans les années 1844-1849, mais l'écluse actuelle

date des rénovations effectuées en 1930-1933. D'autres modifications ont

été faites en 1960-1969 et 1974.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |

Lieu historique national du Canada du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue

Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec

Canal ouvert à la navigation; construit sur l'emplacement de l'ancien

canal, 1843.

Naviguer sur le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est emprunter une

voie chargée de plus de 150 ans d'histoire. Situé à l'ouest de Montréal,

le canal relie le lac Saint-Louis au lac des Deux-Montagnes, à

l'embouchure de la rivière des Outaouais.

Utilisé dès son ouverture en 1843 à des fins commerciales, le canal

s'intégra rapidement dans l'axe navigable intérieur

Montréal-Ottawa-Kingston.

Situé sur la rivière des Outaouais, le lieu historique national du

Canada du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue comprend les parois du canal

et le quai fixe d'une voie navigable construite au milieu du XIXe siècle

pour contourner les rapides de Sainte-Anne dans le chenal est de la

rivière des Outaouais, en face du village de Sainte-Anne-de-Bellevue, au

bout de l'île de Montréal.

Sa valeur patrimoniale réside dans son tracé navigable passé et présent

et dans les vestiges du canal qui témoignent des matériaux, des formes

et de la technologie associés à sa construction et à son exploitation

commerciale.

Le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue a été construit par la Commission

des travaux du Canada-Uni en 1840-1843, modifié en 1879-1883, puis

modernisé à de nombreuses reprises au XXe siècle. En 1963, il a perdu sa

vocation commerciale pour devenir un canal récréatif. Après

l'acquisition de la propriété de 1,6 hectares par Parcs Canada en 1972,

les espaces non essentiels au fonctionnement du canal et à son

interprétation historique ont été subdivisés et vendus.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada Cartier-Brébeuf

Québec, Québec

Endroit où Jacques Cartier a passé l'hiver 1535-1536.

Le lieu historique national Cartier-Brébeuf commémore l'hivernage de

Jacques Cartier et de ses compagnons en 1535-1536, à proximité du

village iroquoien de Stadaconé. Il témoigne aussi de l'établissement, en

1625-1626, de la première résidence des missionnaires jésuites à Québec.

Situé sur la rive nord de la rivière Saint-Charles, au cœur de la ville

de Québec, le site constitue un magnifique parc urbain, il offre au

grand public un environnement propice aux loisirs et aux

découvertes.

Le lieu historique national du Canada Cartier-Brébeuf est un parc de 6,8

hectares situé sur la rive nord de la rivière Saint-Charles dans le

quartier Limoilou dans la Ville de Québec. Situé à l'origine près du

village iroquoien de Stadaconé, le lieu commémore le camp d'hiver de

Jacques Cartier et de ses compagnons en 1535-1536 ainsi que la première

résidence des missionnaires jésuites à Québec, construite en 1625-1626.

De nos jours, l'endroit est caractérisé par ses étendues d'herbe, ses

plantes choisies, ses arbres matures ainsi que ses sentiers pour piétons

et cyclistes. On y trouve également une exposition sur les trois voyages

de l'explorateur Jacques Cartier, un kiosque d'interprétation sur les

jésuites, une longue maison entourée d'une palissade de pieux et

plusieurs monuments commémoratifs, dont un qui représente Jacques

Cartier et le grand chef Donnacona de Stadaconé. La désignation

s'applique au parc en forme de fer à cheval qui entoure le bassin d'eau.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada

Cartier-Brébeuf réside dans le sentiment d'appartenance qu'évoquent son

emplacement et ses monuments historiques. Le parc patrimonial est créé

en 1889 lorsque la Société Saint-Jean-Baptiste inaugure un monument

érigé par le Cercle catholique de Québec afin de commémorer

l'emplacement du camp d'hiver de Jacques Cartier ainsi que

Notre-Dame-des-Anges, la première résidence jésuite à Québec. Puisque le

missionnaire Jean de Brébeuf a visité cette résidence, le parc est nommé

Cartier Brébeuf. Il est transféré au gouvernement fédéral en 1957-1958

et devient un lieu historique national du Canada. En 1971, un bassin

d'eau est créé dans le parc à des fins d'interprétation pour rappeler

l'emplacement de l'ancienne confluence de la rivière Saint-Charles et de

la Lairet, une rivière qui coule désormais dans un canal

souterrain.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de la Caserne-de-Carillon

Carillon, Québec

Bâtiment militaire en pierre construit au début du XIXe siècle.

Construite entre 1830 et 1837 dans le sillage du premier système de

canalisation de l'Outaouais, la « caserne » de Carillon profite du boom

économique engendré par ce projet. En effet, l'érection de cet édifice

est vraisemblablement entreprise pour pallier des problèmes

d'hébergement créés par la nouvelle vocation d'escale associée à ce

secteur de la rivière des Outaouais.

Lors des événements de 1837 et 1838, l'armée britannique réquisitionne

le bâtiment et y apporte ses premières modifications. Entre 1840 et

1936, celui-ci renoue avec sa vocation d'hébergement civil grâce au

retour de sa vocation hôtelière. Depuis, l'édifice accueille le Musée de

la Société historique du comté d'Argenteuil.

Le lieu historique national du Canada de la Caserne-de-Carillon se

compose d'un bâtiment en pierre de deux étages, version vernaculaire

d'un plan britannique classique, situé sur la rue principale du village

de Carillon, au Québec. Il est construit sur un terrain qui descend

doucement sur 61 mètres (200 pieds) environ jusqu'au rivage de la

rivière des Outaouais, au pied des rapides de Carillon. Il est

maintenant exploité en tant que musée.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la

Caserne-de-Carillon réside dans ses associations historiques et dans le

fait qu'il représente fort bien, de par son emplacement, son