|

Résumés parc

Colombie-Britannique

Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux

(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs

Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond

gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |

Lieu historique national du Canada 223, rue Robert

Victoria, Colombie-Britannique

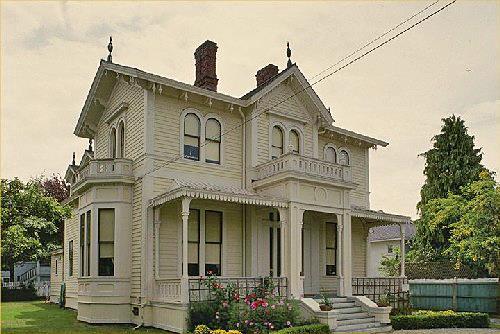

Le 223, rue Robert est une résidence en bois d'un étage et demi, ornée

dans le style Queen Anne, construite en 1905. Le fait qu'elle soit

située dans une zone résidentielle concentrée contenant plusieurs

maisons de style, de dimensions et d'âge similaires, accentue encore

davantage son caractère pittoresque. La maison se trouve dans un

lotissement urbain près du bord de la mer, dans la partie ouest de

Victoria, en Colombie-Britannique.

Le 223, rue Robert a été désigné lieu historique national parce qu'il

constitue un exemple exceptionnel du style néo-Queen Anne exprimé à

travers son architecture domestique.

Sur la côte ouest, les traits caractéristiques de ce style

architectural, et notamment les tours cornières et les riches ornements

décoratifs, ont été de temps en temps appliqués, avec de très bons

résultats, à la conception de cottages de bois pittoresques. Cette

maison, construite en 1905 pour James McLearon Muirhead, en est un

exemple exceptionnel. Flanquée d'une tour cornière octogonale offrant

une vue sur l'océan, elle est richement pourvue à l'extérieur comme à

l'intérieur d'ornements de bois provenant de l'usine locale de rabotage

de la famille Muirhead.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |

Lieu historique national du Canada de l'Académie-St. Ann

Victoria, Colombie-Britannique

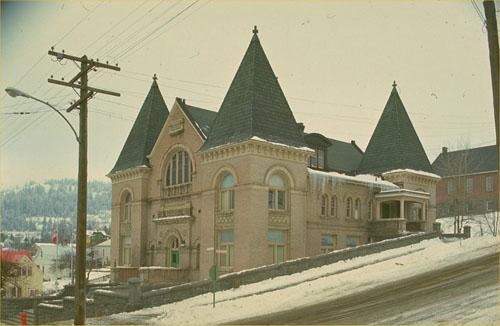

Le lieu historique national du Canada de l'Académie-St. Ann se compose

d'un édifice monumental paré de brique et d'anciens jardins s'étendant

sur environ 6,25 acres. Il est situé dans le noyau urbain historique de

Victoria. Dans le jardin, on trouve une allée de procession bordée de

rangées d'arbres et de haies, un verger contenant une centaine d'arbres

fruitiers d'origine, le jardin du noviciat, une zone paysagée classique

contenant plusieurs arbres historiques, des vestiges, des jardins

réguliers, des haies, des allées et sentiers historiques, et des

plantations supplémentaires effectuées par les sœurs de Sainte-Anne

autour des bâtiments de l'Académie et le long des tronçons de

l'enceinte, ainsi qu'un mur périmétrique et un portail.

L'académie St. Ann a été désignée lieu historique national du Canada à

cause du rôle qu'elle a joué dans la vie culturelle et éducative de

l'Ouest du Canada pendant plus d'un siècle, et de son statut de point

d'intérêt de la communauté, vu ses dimensions et l'espace dégagé qui

l'entoure (les jardins).

Les Sœurs de Sainte-Anne, dont le siège est au Québec, sont arrivées à

Victoria en 1858. Elles ont répondu aux besoins éducatifs et infirmiers

sur la côte Ouest, en ouvrant une série de couvents, d'hôpitaux et

d'écoles de missionnaires partout en Colombie-Britannique, au Yukon et

en Alaska. Vu leur réussite à Victoria, elles avaient besoin

d'installations plus grandes. Ce fut fait lorsqu'on a construit en 1871

la première partie de l'édifice actuel, puis qu'on l'a agrandi par la

suite en 1886 et en 1910. De 1871 à sa fermeture en 1973, l'Académie St.

Ann a conservé son statut d'important établissement d'éducation. Il

symbolise encore la contribution des Sœurs à l'éducation et aux services

sociaux dans l'Ouest du Canada.

L'architecture caractéristique de l'académie St. Ann illustre la forte

influence des communautés religieuses canadiennes-françaises au cours de

cette période où s'est façonnée la Colombie-Britannique. En 1871, il

s'agissait du plus grand bâtiment de la province, et il est demeuré le

plus haut édifice en maçonnerie de Victoria pendant la plus grande

partie de son histoire. Même si les parties du bâtiment qui datent de

1871-1886 et de 1910 présentent des caractéristiques néo-baroques

propres à la conception des couvents du Québec au XIXe siècle, la

chapelle constitue un exemple unique de transplantation sur la côte

Ouest des conceptions religieuses traditionnelles québécoises aux XVIIe

et XVIIIe siècles. Ce bâtiment, bâti en 1858 par le frère Charles

Michaud, était la première cathédrale catholique romaine de Victoria. Il

avait à l'origine une charpente de bois. Il a été déplacé jusqu'à son

emplacement actuel et incorporé en 1886 dans le complexe de l'Académie.

La valeur patrimoniale de la chapelle a trait à son intérieur bien

préservé, et aux caractéristiques de sa masse et de sa conception.

L'emplacement de l'académie sur le terrain et ses éléments paysagers, et

notamment la voie d'accès officielle, les rangées d'arbres, les haies,

les jardins classiques, le verger et les murs d'enceinte, rehaussent son

caractère de point d'intérêt et ses dimensions monumentales. Ces

éléments confèrent une qualité renfermée au site, créent une atmosphère

de tranquillité symbolisant le caractère religieux et institutionnel de

l'académie, et la séparent de la ville. Le traitement cohérent de

l'édifice et des jardins illustre le fait que les Sœurs de Sainte-Anne

ont possédé et géré ce domaine sans interruption depuis plus d'un

siècle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |

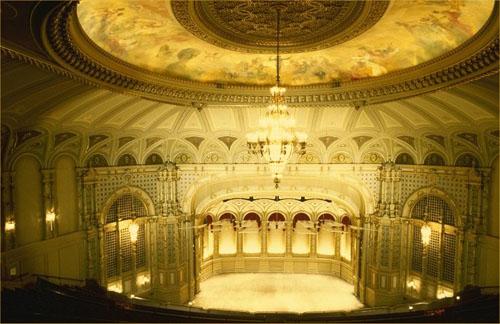

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Palais-de-Justice-de-Vancouver

Vancouver, Colombie-Britannique

L'ancien palais de justice de Vancouver est un imposant édifice de

pierre de style classique. Situé dans le quadrilatère délimité par les

rues Georgia, Howe, Hornby et Robson, il constitue un point de repère

remarquable au cœur du quartier des affaires de Vancouver, composé de

hautes tours de bureaux, d'hôtels et de complexes commerciaux. Il abrite

maintenant la Vancouver Art Gallery.

L'ancien palais de justice de Vancouver a été désigné lieu historique

national, car c'est un point de repère visuel et un symbole de justice

durable, ainsi qu'un exemple remarquable de ce type d'édifice

institutionnel.

Exemple de bâtiment permanent érigé pour l'application des lois en

Colombie-Britannique, cet édifice illustre l'importance que les

Canadiens accordent à un système judiciaire fort. Il reflète aussi la

croissance rapide de Vancouver, l'optimisme qui prévalait et la volonté

de doter la ville de services judiciaires complets en dehors du district

judiciaire de New Westminster. Le district judiciaire de Vancouver a été

créé en 1892. En 1906, il a fallu construire de nouveaux bâtiments, les

édifices précédents étant vite devenus obsolètes en raison de

l'accroissement rapide de la population de la ville.

L'ancien palais de justice est un bon exemple de style néo-classique

dans la tradition Beaux-Arts, représentatif des édifices publics

construits en Amérique du Nord à la fin du XIXe et au début du XXe

siècle. L'édifice consiste en une composition tripartite dont deux ailes

comportant des colonnes ioniques flanquant un fronton central saillant

et massif. Ce dernier présente un imposant portique soutenu par quatre

colonnes et surmonté d'un dôme recouvert de cuivre sur une base

surélevée. Il est l'œuvre de Francis Mawson Rattenbury (1867-1935), un

architecte renommé de Victoria, à qui l'on doit de nombreux édifices

publics importants de la Colombie-Britannique, notamment l'Édifice de

l'Assemblée législative à Victoria. Le palais de justice a ouvert à

l'automne 1911, et à l'époque, il était considéré comme le plus bel

édifice du genre au Canada.

En 1914, l'édifice étant devenu trop petit pour la population de la

ville, une nouvelle grande aile, reliée au bâtiment principal par un

corridor fermé de deux étages, a été ajoutée sur le côté ouest du

bâtiment, selon les plans de Thomas Hooper. À la même époque, une

récession économique a freiné la croissance démographique de Vancouver

et le projet d'ajouter une deuxième annexe ne s'est pas concrétisé.

Pendant près d'un demi-siècle, l'édifice a continué de répondre aux

besoins de la ville en matière de services judiciaires, jusque dans les

années 1970 où il a été décidé de construire de nouveaux bâtiments. On

siège dans les anciens locaux jusqu'en 1979, année où aura lieu la

réhabilitation de l'édifice. Arthur Erickson, un architecte de

Vancouver, a été chargé de dresser les plans du nouveau palais de

justice situé de l'autre côté de la rue, et de transformer l'ancien

palais de justice en musée, la Vancouver Art Gallery.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Palais-de-Justice-de-Victoria

Victoria, Colombie-Britannique

Surplombant James Bay, à Victoria, en Colombie-Britannique, le lieu

historique national du Canada de l'Ancien-Palais-de-Justice-de-Victoria

est un bâtiment rectangulaire de trois étages, caractérisé par son

horizontalité, qui a été construit pour la Cour suprême de la

Colombie-Britannique. Sa conception éclectique qui date de la fin du

XIXe siècle offre une combinaison intéressante d'éléments stylistiques

variés. En raison de sa composition asymétrique, mais équilibrée, et de

son toit plat, le bâtiment représente une synthèse éloquente de

différents éléments comprenant entre autres deux fascinantes tours

circulaires de coins, de lourdes corniches, des cordons en saillie, des

fenêtres voûtées et des bossages au rez de chaussée. Surplombant le

secteur riverain, le bâtiment est un des points d'intérêt visuels de la

place Bastion. Les cours ayant été déménagées en 1962, le bâtiment a

depuis trouvé une nouvelle vocation et accueille maintenant le Maritime

Museum of British Columbia.

Terminée en 1889, la construction de l'ancien palais de justice de

Victoria marque une étape importante de l'évolution de l'organisation

judiciaire de la Colombie-Britannique. Il s'agit du premier édifice

public important construit après l'entrée de la Colombie-Britannique

dans la Confédération et du premier d'une série de palais de justice

bâtis en concertation dans toute la province. En effet, durant les sept

années suivantes, des palais de justice en brique ou en pierre seront

construits à Vancouver, à New Westminster, à Vernon et à Nanaimo. Celui

de Victoria demeure cependant unique en raison de son style

architectural éclectique intégrant des éléments stylistiques variés et

découlant de l'intention de Herman Otto Tiedeman de construire un

bâtiment fonctionnel où les considérations d'ordre pratique auraient

préséance sur l'aspect esthétique.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-Gastown

Vancouver, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada de

l'Arrondissement-Historique-de-Gastown est situé sur la rive sud de

l'inlet Burrard, dans le centre-ville de Vancouver, en

Colombie-Britannique. L'arrondissement est implanté selon un quadrillage

qui suit les courbes de la baie. Le lieu compte 141 bâtiments érigés

principalement entre 1886 et 1914, notamment des tavernes, des hôtels,

des magasins ainsi que des entrepôts de brique et de pierre de trois à

six étages, réunis dans une zone commerciale homogène. De nombreuses

constructions en maçonnerie sont évidentes à travers le site, en mettant

l'accent sur les solides façades de brique et de pierre aux devantures

de magasin vitrées surmontées d'une fenestration régulière.

L'arrondissement historique de Gastown a commencé à se développer vers

la fin du XIXe siècle, sur la rive sud de l'inlet Burrard, dans le

centre-ville de Vancouver. Il est cadré selon un quadrillage suivant les

courbes de la baie et repose sur un terrain plat, près du niveau de la

mer. L'aménagement et l'emplacement de l'arrondissement témoignent du

développement précoce de Vancouver à titre de point de transbordement

important et prospère et de quartier de vente en gros de biens en

provenance des Prairies et le Pacific Rim. La construction du Chemin de

fer Canadien Pacifique (CFCP) à proximité favorise le développement

rapide du lotissement urbain et sa transformation en zone commerciale.

Les lignes électriques et téléphoniques courent le long des allées

plutôt que le long des rues, ce qui constitue un exemple typique du

développement urbain précoce de Vancouver.

Dans les années 1970, en réponse au mouvement de protection du

patrimoine qui voit le jour dans les centres urbains du Canada,

l'arrondissement bénéficie d'un processus d'embellissement. Les

organisations locales protègent son caractère historique en ajoutant

divers éléments aux zones urbaines, notamment des bornes le long de la

rue Water et autour de la place Maple Leaf, une statue de bronze

représentant « Gassy » Jack Deighton, l'aménagement paysager de Gaoler's

Mews, un pavage en briques rouges sur la rue Water et des lampadaires

ornés.

Après avoir été désigné aire patrimoniale par le gouvernement provincial

en 1971, l'arrondissement de Gastown se distingue peu à peu des

quartiers avoisinants de la péninsule du centre-ville. Il est

aujourd'hui caractérisé par des bâtiments réservés aux commerces et aux

bureaux (où sont parfois intercalés des espaces d'habitation et de

travail) comportant souvent des magasins et des restaurants au

rez-de-chaussée. Dans l'arrondissement, environ 141 bâtiments ont été

construits avant 1914. Ces bâtiments comptent souvent de deux à six

étages et affichent divers styles architecturaux, que ce soit le style

victorien italianisant caractéristique des bâtiments de la fin du XIXe

siècle, le style néo-roman victorien du début du XXe siècle ou le style

industriel et austère des bâtiments datant d'avant la Première Guerre

mondiale. Seulement six bâtiments ont été construits dans

l'arrondissement depuis 1914.

|

©PRA, neg. 14110, May 1956 |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-Powell River

Powell River, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada de

l'Arrondissement-Historique-de-Powell River est une ville

mono-industrielle planifiée qui date du début du XXe siècle. Situé à

Powell River, en Colombie-Britannique, ce quartier résidentiel a un plan

standard composé de maisons à charpente de bois. Il s'étend sur une

courte distance sur le flanc d'une colline derrière l'énorme usine de

pâtes et papiers, puis s'étire vers le sud, empruntant légèrement une

forme de croissant le long d'une zone densément boisée. Le site est

limité par le détroit Malaspina, la rivière Powell et des montagnes très

boisées.

La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à sa représentation physique

d'une communauté planifiée et mono-industrielle datant du début du XXe

siècle. Conçu par la Powell River Company en 1911, son plan a été

réalisé par George F. Hardy, un ingénieur de New York, puis agrandi par

l'architecte John McIntyre.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2009 |

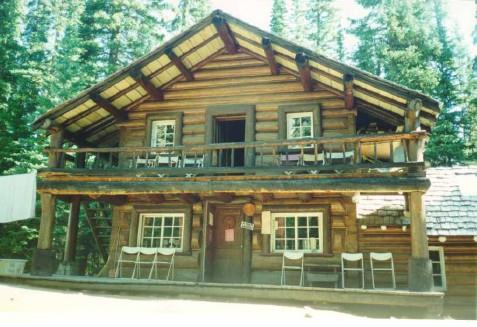

Lieu historique national du Canada de Barkerville

Barkerville, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada de Barkerville est situé près du

ruisseau Williams, dans l'est de la Colombie Britannique. La ville

historique est fondée en 1862 à la suite de la découverte d'importants

gisements d'or dans les champs aurifères de Cariboo, mais est ravagée

par un incendie en 1868. Une nouvelle ville est rapidement construite

sur les vestiges de l'ancienne mais son déclin se fait graduellement,

échappant à la disparition grâce à des opérations minières réduites et

la conservation de bureaux gouvernementaux. Vers la fin des années 1950,

on entreprend de reconstruire la ville et de remettre les bâtiments en

état pour que l'endroit retrouve son apparence des années 1869 à 1885.

Le lotissement urbain, entouré d'immenses fossés creusés par les

chercheurs d'or du XIXe siècle, représente le terminus de la route

d'accès carossable à la région de Cariboo, aussi connu sous le nom de «

Route Cariboo », et comprend le lieu historique national du Canada de

l'Édifice Chee Kung Tong.

La ville de Barkerville, érigée près du ruisseau Williams, commence à

prendre de l'ampleur vers 1862 à la suite de la découverte d'importants

gisements d'or dans les champs aurifères de Cariboo. Ceux-ci jouent un

rôle de premier plan dans le développement économique et politique de la

Colombie-Britannique. La prospérité de Barkerville résulte en partie de

la construction, entre 1862 et 1865, de la «Route Cariboo», par le

gouvernement de la Colombie-Britannique, alors une colonie anglaise. En

effet, ce chemin de 650 kilomètres facilite grandement l'accès aux

champs aurifères de Cariboo depuis la ville de Yale, un important port

pour bateaux à vapeur, jusqu'à la ville de Barkerville, située au coeur

des champs aurifères. L'aménagement de cette route d'accès fait partie

d'un plan de stimulation économique qui vise à éloigner les routes de

transport des intérêts américains, à réduire grandement les frais

d'expédition des marchandises vers les mines ainsi qu'à favoriser le

commerce et la colonisation à l'intérieur des terres. Malheureusement,

un incendie détruit presque entièrement la ville de Barkerville en 1868,

ne laissant que quatre bâtiments intacts. On entreprend immédiatement la

reconstruction de la ville sur les ruines de l'ancien établissement. La

découverte sporadique de nouveaux gisements et la nécessité d'entretenir

les édifices gouvernementaux permet à la communauté de survivre pendant

quelque temps, mais l'épuisement des mines amène la population à quitter

l'endroit. Les maisons abandonnées tombent en ruine et certaines doivent

être démolies.

À l'occasion du centenaire de la Colombie-Britannique, en 1958, le

gouvernement décide de remettre la ville en état et d'en faire un parc

historique provincial. On choisit de lui redonner son apparence des

années 1869 à 1885 en raison du rôle important qu'ont joué les champs

aurifères de Cariboo et le Route Cariboo à Barkerville dans le

développement économique et politique de la province à cette époque. Il

s'agit également d'une période marquante dans l'histoire de la

Colombie-Britannique, car c'est à ce moment qu'on a terminé le Chemin de

fer Canadien Pacifique.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |

Lieu historique national du Canada Begbie Hall

Victoria, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada Begbie Hall se trouve à

l'intérieur du complexe hospitalier Jubilee Hall de Victoria, en

Colombie-Britannique. Il s'agit d'un vaste bâtiment de brique de trois

étages à toit plat, construit afin de servir de résidence aux

infirmières. Ce site fait maintenant partie d'un grand ensemble

institutionnel.

Construit en 1926, Begbie Hall représente la reconnaissance et le

développement de la profession des soins infirmiers. Cette ancienne

résidence de femmes était construite spécialement pour héberger les

étudiantes de l'école des soins infirmiers de l'hôpital Royal Jubilee,

qui y soignaient les patients dans le cadre de leur formation. L'hôpital

fut fondé en 1890 et l'école de soins infirmiers, en 1891. Ses salles de

conférence, ses laboratoires et sa bibliothèque de référence modernes

appuyaient la formation scientifique essentielle à leur travail. Ici,

comme ailleurs au Canada, les infirmières bénéficiaient d'un endroit qui

leur était réservé pour développer le rôle professionnel qui leur était

indispensable pour offrir des soins de santé à l'hôpital et dans la

collectivité. Leur succès a inspiré les femmes à assumer de nouveaux

rôles au sein de la société. Cette ancienne résidence de femmes abrite

maintenant le siège social corporatif de santé de la Région de la

capitale.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Roger Eddy, 2002. |

Lieu historique national du Canada Boat Encampment

Warsaw Mountain, Red Rock Bay, Colombie-Britannique

À l'origine, le lieu historique national du Canada Boat Encampment se

situait à l'embouchure des rivières Wood et Canoe, dans le grand virage

du fleuve Columbia. En 1973, le monument de la Commission des lieux et

monuments historiques du Canada marquant le lieu original est relocalisé

près du barrage Mica, avant l'inondation du secteur pour les

installations hydroélectriques aménagées sur le fleuve Columbia. Déplacé

de nouveau en 2000, ce monument, érigé sur une pointe de terre située

dans l'aire de loisirs de Sprague Bay, est orienté vers l'emplacement

initial de Boat Encampment, maintenant sous les eaux du réservoir du

barrage Mica.

Le Boat Encampment sert de point de transbordement important pour les

pelleteries de tout le continent qui empruntaient le fleuve Columbia.

David Thompson, un commerçant de pelleteries au service de la Compagnie

du Nord-Ouest fût le premier, en 1811, à visiter l'endroit, où il passa

l'hiver après avoir traversé le col Athabasca. Pendant une cinquantaine

d'années, Boat Encampment resta un point de rencontre pour les brigades

des fourrures de la Compagnie du Nord-Ouest, et plus tard, de la

Compagnie de la Baie d'Hudson. Elles y attendaient les convois qui

traversaient les montagnes depuis Jasper House, un important poste de

ravitaillement pour les commerçants de fourrures. Au printemps 1940,

voyageurs et touristes pouvaient se rendre à Boat Encampment, jusque-là

inaccessible par voie de terre, grâce à la construction de la boucle Big

Bend de la route Transcanadienne. Trente ans plus tard, l'endroit fût

inondé dans le cadre de l'aménagement hydroélectrique du fleuve

Columbia.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada du Canyon-Kitselas

Kitselas, Colombie-Britannique

Situé sur les rives de la rivière Skeena, dans la réserve indienne

Kitselas numéro un, le lieu historique national du Canada du Canyon

Kitselas est un emplacement naturel impressionnant contenant des

ressources culturelles importantes, comme des pétroglyphes, des mats de

totem, des arbres culturellement modifiés et des vestiges

archéologiques.

Cet endroit est peuplé par les Autochtones depuis environ 5 000 ans. Le

canyon est situé à un endroit stratégique entre l'intérieur et la côte,

et pour cette raison il a joué un rôle crucial dans la traite des

fourrures sur la côte ouest. La richesse du matériel qui survit sur ce

site a fourni des indices uniques et abondants sur l'histoire culturelle

du canyon.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Mario Savard, 2008 |

Lieu historique national du Canada de la Cathédrale-Catholique-St. Andrew's

Victoria, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada de la Cathédrale-Catholique-St.

Andrew's est un point de repère patrimonial imposant du noyau urbain de

Victoria, en Colombie-Britannique. La verticalité emphatique et

l'asymétrie pittoresque des tours jumelles de la cathédrale sont

rehaussées par une flèche élancée et une combinaison hardie des

matériaux de construction : brique rouge, pierre grise pâle, ardoise et

métal. Au sein de l'intérieur bien préservé, la voûte ornée, les vitraux

et les tribunes contribuent à la sensation de grandeur.

Conçue en 1892 par les architectes de Montréal Perreault et Mesnard et

construite par l'entrepreneur J.H. Donovan, St. Andrew's s'inspire des

cathédrales européennes dont la verticalité emphatique et l'asymétrie

pittoresque plaisaient beaucoup aux architectes du XIXe siècle.

L'influence du style néo-gothique français est évidente dans la façade

aux tours jumelles, la rosace centrale et le portail d'entrée triple.

Des éléments tels que le contraste de la riche palette de couleurs et

matériaux, créé par les murs de brique rouge, le cordon de pierre grise

et le toit d'ardoise, sont caractéristiques du style néo-gothique de

l'apogée victorienne.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, (NHS-images), 2004 |

Lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-Britannia

Richmond, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-Britannia est un

parc historique situé le long du bras sud de la rivière Fraser, à

Richmond (Colombie-Britannique). Le site est lié à la longue

participation de la région à la pêche au saumon. Construit au-dessus de

l'eau, le chantier naval fait partie de l'agrandissement historique «

Cannery Row » de Steveston » à partir de Garry Point et du lieu

historique national du Canada Gulf of Georgia Cannery vers l'ouest à

London Heritage Farm à l'est. La désignation cartographique concerne le

site de 3,3 hectares situé le long du canal Steveston de la rivière

Fraser. Le parc historique comprend plusieurs constructions en bois

utilisées pour la conserverie et la construction de bateaux entre 1890

et le milieu des années 1950, qui ne sont pas compris dans la

reconnaissance officielle.

Le chantier naval Britannia a été désigné lieu historique national en

1991, parce que sa présence est représentative des activités de

construction et de réparation de bateaux de pêche au saumon de la côte

du Pacifique du Canada.

À l'origine, c'est-à-dire à partir de 1890, il s'agissait d'une

conserverie, qui a ensuite été transformée en chantier naval en 1918,

sous le nom de Chantier naval Britannia, spécialisé dans la réparation

des bateaux jusqu'en 1980, avec des bâtiments particuliers dans un

complexe pour servir autant de conserverie que de chantier naval. Le

chantier est représentatif des ateliers autrefois plus nombreux où se

construisaient et se réparaient les bateaux de pêche au saumon basés à

terre. La valeur patrimoniale du lieu historique tient à son association

historique avec la construction et la réparation de bateaux de pêche,

comme le montrent le site de 3,3 hectares, son emplacement et sa

relation spatiale avec les activités liées à la pêche le long de la

rivière Fraser.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |

Lieu historique national du Canada Church of Our Lord

Victoria, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada Church of Our Lord est un point

d'intérêt architectural important situé au cœur de Victoria, en

Colombie-Britannique. À l'extérieur de l'édifice, des éléments

d'architecture traditionnels en brique et en pierre de style gothique

sont adroitement adaptés à la construction de bois. La flèche sur le

toit, des pinacles corniers et le parement avec couvre-joints, tous en

séquoia de Californie, confèrent une certaine verticalité à l'édifice. À

l'intérieur, la nef est supportée par un système de blochets gothiques,

si bien qu'on jouit d'une vue sans obstacle sur l'abside et sur la

chaire. Une annexe a été ajoutée en 1913 du côté sud de l'église.

Suite à un schisme dramatique avec le diocèse anglican, le révérend

Edward Cridge a demandé à l'architecte renommé de la côte Ouest John

Teague de concevoir l'église Church of Our Lord, et il l'a fait

construire par la firme de constructeurs Haywood & Jenkinson pour

l'Église épiscopale réformée de Victoria. Le caractère néo-gothique de

l'édifice a été intensifié en exploitant les avantages du parement avec

couvre-joints qui renforce l'élan vertical de son toit à pignon, de ses

pinacles et de sa flèche sur le toit. L'intérieur de l'église présente

un bel exemple de voûte en blochets. L'architecte Samuel Maclure, bien

connu dans la région, a conçu en 1913 l'annexe de l'église appelée

Cridge Memorial Hall.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2000. |

Lieu historique national du Canada du Cimetière-Chinois-de-Harling Point

Oak Bay, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada du Cimetière-Chinois-de-Harling

Point est un site de 3,5 acres descendant en pente douce vers le

sud-ouest, en direction de la côte du détroit de Juan de Fuca. La zone

d'inhumation est recouverte d'une pelouse. Elle se compose de rangées

serrées de tombes individuelles dont la plupart sont parallèles au bord

de mer, ainsi que de 13 fosses communes. Trois cents de ces tombes ont

une pierre tombale. Deux tours d'incinération et un autel en plate-forme

constituent des centres d'intérêts cérémonials et visuels du cimetière.

L'absence d'éléments paysagers comme des arbres, des arbustes

ornementaux, ou des sentiers et allées en ligne droite, est conforme aux

principes du feng shui sur lesquels reposent les croyances spirituelles

traditionnelles chinoises.

La Chinese Consolidated Benevolent Association, qui est encore

propriétaire du site et continue à l'entretenir, a érigé ce cimetière en

1903. Jusqu'à 1950 il a servi à des inhumations privées. Il a été fermé

officiellement en 1961, après l'inhumation des restes de 849 pionniers

chinois dont le retour en Chine était empêché depuis 1937. Le cimetière

est alors devenu un site commémoratif en l'honneur de ces pionniers

sino-canadiens.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada du Col-Kicking Horse

Yoho National Park, Colombie-Britannique

Franchi par l'expédition Palliser (1857-1860); le Canadien Pacifique

l'adopta pour sa route à travers les Rocheuses, 1881.

Situé dans les parcs nationaux du Canada de Banff et de Yoho, le lieu

historique national du Canada du Col-Kicking Horse est un important

corridor de transport ferroviaire et autoroutier qui traverse les

montagnes Rocheuses. Le corridor constitue un paysage aménagé de rails,

d'emprises de voie ferrée, de pentes et de virages, de voies

d'accotement, de déversoirs à neige, de tunnels, de voies d'évitement,

de découpage dans le roc, de vestiges de camps de travail et d'autres

éléments de construction. Certains paysages de montagne parmi les plus

spectaculaires du monde entourent ce corridor de transport de chaque

côté.

Mentionné pour la première fois par l'expédition de Palliser de

1857-1860, ce col tire son nom d'un incident au cours duquel le Dr James

Hector, chirurgien de l'expédition, fut rué par son cheval en explorant

les environs. Le col fut peu utilisé jusqu'en 1881, année où le chemin

de fer Canadien Pacifique décida de l'adopter comme nouvelle route

traversant les Rocheuses, malgré sa préférence antérieure pour le col

Yellowhead, situé plus au nord. Cette décision a modifié l'emplacement

du chemin de fer dans tout l'Ouest canadien et a dramatiquement affecté

le développement de l'Ouest.

|

©Albertype Company / Library and Archives Canada - Bibliothèque et Archives Canada / PA - 032019, ca/v. 1900-1925 |

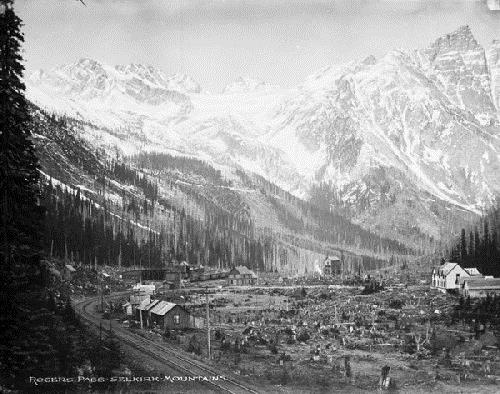

Lieu historique national du Canada du Col-Rogers

Glacier National Park of Canada, Colombie-Britannique

Lieu par lequel la voie ferrée du Canadien Pacifique traversait les

monts Selkirk.

Le lieu historique national du Canada du Col-Rogers est un corridor

historique à travers la chaîne Selkirk, situé entre un tronçon supérieur

de la rivière Columbia qui coule vers le nord où il traverse la chaîne

Selkirk à Big Bend et un tronçon inférieur qui coule vers le sud. Le col

se trouve dans les limites actuelles du parc national du Canada des

Glaciers.

La valeur patrimoniale du Col Rogers réside dans ses associations

historiques couvrant la période 1886-1917 représentées par le paysage et

les ressources connexes le long du tronçon de la Transcanadienne qui

traverse la chaîne Selkirk.

À la suite de la décision du Canadien Pacifique en 1881 d'adopter la

route sud qui franchit les Rocheuses au Col Kicking Horse, il a fallu

trouver un passage à travers la chaîne Selkirk difficile d'accès et

largement inexplorée. Le major A.B. Rogers, un ingénieur américain

spécialise dans la localisation de chemins de fer, franchi ce col

l'année suivante, surmontant ainsi le plus grand obstacle qui se

dressait devant le chemin de fer. La pente très abrupte et les risques

d'avalanches rendaient cette partie de la ligne particulièrement

dangereuse et, pour y remédier, on'y constuisit le tunnel Connaught en

1916. Depuis l'inauguration de la Transcanadienne en 1962, le col fait

de nouveau partie d'un axe de transport national.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de la Colline-Battle Hill-des-Gitwangaks

Gitwangak, Colombie-Britannique

XVIIIe siècle fort Tawdzep entourage de cinq longhouses, occupé par la

tribu Gitwangak, s'élevait sur cette colline.

Le lieu historique national du Canada de la Colline-Battle

Hill-des-Gitwangaks (anciennement connue sous le nom de fort Kitwanga)

contient les ruines d'un village fortifié du peuple Gitwangak. Il est

situé sur la rivière Kitwanga, dans les chaînes de montagnes Hazelton et

Buckley, au centre de la Colombie-Britannique.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la

Colline-Battle Hill-des-Gitwangaks a trait à ses liens avec l'histoire

des Gitwangaks, attestés par le site lui-même et par les ressources

archéologiques qu'on y a découvert. Selon la légende, le guerrier Nekt a

construit le fort Kitwanga comme place forte défensive. Ce fort, qui a

été occupé au moins depuis le XVIIIe siècle, se composait de cinq

longues maisons situées en haut d'une colline et entourées d'une

palissade. Le fort, lié de près au principal village résidentiel des

Gitwangaks, était situé au-dessus de la colline pour le protéger. Les

Gitwangaks partaient du fort pour leurs raids sur les établissements

situés le long de la rivière Skeena et sur la côte. Il a été brûlé et

abandonné vers 1835.

|

©Britannia Mine Museum |

Lieu historique national du Canada du Concentrateur-des-Mines-Britannia

Britannia Beach, Colombie-Britannique

Le Concentrateur des Mines Britannia est un concentrateur à alimentation

par gravité utilisé pour traiter le minerai de cuivre d'une des plus

grandes exploitations minières du Canada dans les années 1920 et 1930.

Il s'agit de la pièce centrale d'un complexe de bâtiments associés à

l'exploitation minière et à l'expédition de minerai, d'une construction

monolithique qui s'étage sur la face rocheuse du mont Sheer, à la pointe

de la baie Howe, à 28 milles, (45 kilomètres) au nord de Vancouver. Il

appartient actuellement à la Britannia Beach Historical Society et fait

partie du British Columbia Museum of Mining.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du

Canada-du-Concentrateur-des-Mines-Britannia tient au fait qu'il est un

exemple concret de la technologie novatrice qui a fait des Mines

Britannia un site d'exploitation de cuivre important dans l'histoire du

Canada. Le Concentrateur des Mines Britannia a été construit en

1922-1923 par Mines Britannia, qui extrayait du minerai de cuivre dans

la région du mont Sheer, sur la rive orientale de la baie Sound depuis

1903. Il a remplacé les concentrateurs à alimentation par gravité

précédents installés sur le site entre 1904 et 1914. Cette structure en

acier et en béton incorporait de nouvelles techniques de traitement et

d'exploitation minière. Grâce à ce concentrateur, conçu pour traiter 2

500 tonnes de minerai par jour, Britannia était le plus grand producteur

de concentré de minerai de cuivre de l'Empire britannique entre 1925 et

1930. Il a continué à fonctionner jusqu'à la fermeture des

Mines-Britannia, en 1974.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |

Lieu historique national du Canada de la Conserverie-North Pacific

Port Edward, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada de la Conserverie-North Pacific

est un complexe de conserverie de saumon des XIXe et XXe siècles, situé

dans la communauté de Port Edward, juste au sud de la ville de

Prince-Rupert, sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique. Le

complexe est situé à l'embouchure de la rivière Skeena, sur une étroite

bande de terre entre les montagnes et le passage Inverness. Il se

compose d'un ensemble d'édifices en bois, pour la plupart de plain-pied,

regroupés le long d'un appontement en bois. L'appontement et plusieurs

des édifices sont sur pilotis. Le site est maintenant un musée de la

conserverie.

John Carthew a fondé cette conserverie, la North Pacific Canning Company

Ltd, en 1889. En 1891, il l'a vendue à Henry Bell-Irving, qui l'a

exploitée sous l'appelation l'Anglo-British Columbia Packing Company.

Elle a continué à fonctionner jusqu'en 1980. Les ressources bâties du

site se composent d'un assemblage relativement intact de structures

associées à divers aspects de l'industrie de la pêche de la côte Ouest

pendant presque un siècle. Le principal édifice de la conserverie

(1889), bien que légèrement modifié, est le plus ancien bâtiment de

conserverie subsistant en Colombie-Britannique. Le complexe a abrité de

nombreuses activités, y compris une conserverie de saumon (des années

1890 aux années 1950), une usine de salage (des années 1890 à 1920), une

fabrique de boîtes de conserve (après la Première guerre mondiale), des

installations de conservation frigorifiques (1900 à 1954), une usine de

production d'huile libre (début des années 1950), et une usine de

transformation du hareng (de 1955 à 1968 et de 1972 à 1980). La

disposition et les ressources bâties du complexe (y compris une centrale

électrique, des entrepôts d'approvisionnement, et les logements des

ouvriers), traduisent son isolement qui a nécessité son autosuffisance.

Ces deux caractéristiques sont typiques des conserveries du nord de

cette côte. La conception et la disposition des logements des ouvriers

illustrent le multiculturalisme de la main d'œuvre et la ségrégation qui

régnait dans les zones d'habitation et de travail en fonction des

ethnies.

Le riche collection d'édifices et de structures du site illustre

l'évolution, les procédés industriels et l'organisation complexe des

conserveries de la côte Nord-Ouest. Ensemble, les bâtiments reflètent

l'infrastructure nécessaire pour traiter toute une gamme de produits

associés à l'industrie de la pêche de la côte Ouest. Les édifices

attestent l'autosuffisance de la conserverie pendant la plus grande

partie de son histoire, la diversité culturelle et la ségrégation de sa

main d'œuvre, ainsi que le travail et la vie des ouvriers de la

conserverie et de leurs familles. À eux tous, les bâtiments du complexe

de la conserverie illustrent les réalités démographiques des communautés

exploitant une ressource unique, ainsi que le rôle qu'ont joué les

cultures européennes, asiatiques et autochtones dans le développement de

l'industrie halieutique de la côte Ouest et dans le développement

industriel de la Colombie-Britannique.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1994 |

Lieu historique national du Canada Craigdarroch

Victoria, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada Craigdarroch, situé au sommet

d'une colline proche du centre-ville de Victoria, en

Colombie-Britannique, est un point d'intérêt éminent et renommé. Sa

conception en manoir écossais combine de façon éclectique des éléments

provenant de divers styles architecturaux, si bien qu'il évoque un

château romantique perché sur une colline. Construit de 1887 à 1890, ce

château se démarque à cause de sa combinaison unique de matériaux, de

son volume asymétrique à fort accent vertical, de sa ligne de toiture

pittoresque à forte pente, et du riche contraste de ses matériaux, de

ses couleurs et de ses ornements. L'édifice est situé sur une partie de

ce qui subsiste du domaine d'origine de Dunsmuir, qui mesurait 11

hectares (28 acres). Il domine le quartier résidentiel de Rockland, de

la ville de Victoria.

Le profil impressionnant du château, perché sur une colline surplombant

le centre-ville de Victoria, a été conçu exprès pour exprimer

ouvertement la richesse et le statut social de son premier propriétaire,

Robert Dunsmuir, un riche industriel qui a fait fortune grâce à

l'exploitation du charbon sur l'île de Vancouver. Craigdarroch incarne

le château de type «Bonanza», terme pouvant décrire les manoirs

construits pour de riches industriels nord-américains à la fin du XIXe

et au début du XXe siècles, pour symboliser leur réussite.

À ce titre, on a tout fait pour s'assurer que Craigdarroch soit le

manoir le plus grand et le mieux ouvragé dans l'Ouest canadien. Son

architecte, Warren H. Williams a combiné des éléments de divers styles

architecturaux pour créer une conception impressionnante voulant évoquer

un château d'Écosse, patrie d'origine de Dunsmuir. L'excellente qualité

du travail des ouvriers spécialisés, évidente dans la maçonnerie et les

ornements extérieurs, est tout aussi manifeste dans le parement des murs

et des planchers, les vitraux et la menuiserie de l'intérieur. La

combinaison de matériaux canadiens et importés (grès et granit de la

Colombie-Britannique, fer forgé fabriqué localement, marbre italien et

ardoise du Vermont, carreaux de terre cuite de Californie, lambris

d'intérieur de bois importés), qui était sans précédent dans l'Ouest

canadien à l'époque, a établi de nouvelles normes d'opulence dans la

région. Craigdarroch est un des premiers, des plus flamboyants et des

mieux conservés des châteaux de type «Bonanza» construits au Canada.

Par la suite, Craigdarroch a accueilli l'hôpital militaire de

Craigdarroch (de 1919 à 1921), le Collège de Victoria (de 1920 à 1946),

et le Conservatoire de musique de Victoria (de 1968 à 1979).

Aujourd'hui, il est exploité comme maison-musée.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, N. Clerk, 2002 |

Lieu historique national du Canada du Domaine-du-Lieutenant-Gouverneur-de-la-Colombie-Britannique

Victoria, Colombie-Britannique

Le domaine du lieutenant-gouverneur est un paysage culturel évolutif de

14,6 hectares situé dans une zone résidentielle de Victoria, sur une

hauteur appelée l'escarpement Rockland. Il jouit d'une vue imprenable

sur le détroit Juan de Fuca. Le site contient une mosaïque d'éléments

paysagers divers, comprenant 5,7 hectares de jardins et de terrains

agricoles, un peuplement mature de sapins de Douglas, et un grand

écosystème de chênes de Garry. Le site contient aussi la résidence

officielle construite en 1957-1959 pour remplacer l'ancienne détruite

par un incendie, un ensemble de cinq bâtiments construits entre 1872 et

1903, appelé The Mews, ainsi que les anciens bungalows du jardinier

(1903) et du chauffeur (1929).

La résidence actuelle, construite en 1957-1959, est la troisième

résidence officielle bâtie sur le site. Elle conserve les liens que les

deux précédentes avaient avec le site, et notamment son emplacement, ses

éléments de style néo-Tudor modifié, et la porte cochère de la résidence

antérieure détruite par un incendie. Les terrains du domaine, aménagés

originellement au début du XXe siècle selon un plan inspiré des grands

domaines britanniques de l'époque d'Édouard VII, présentent un éventail

de jardins d'ornement qui ont changé au fil des ans. Cette riche

mosaïque de paysages pittoresques, bucoliques et naturels, confère un

caractère distinct à ce domaine qui a joué un rôle remarquable dans

l'histoire de la Colombie-Britannique.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1994 |

Lieu historique national du Canada de l'École-Craigflower

View Royal, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada de l'École-Craigflower est un

édifice de deux étages à ossature de bois situé sur la rive nord de

l'estuaire Gorge, dans la grande région métropolitaine de Victoria.

L'école a été construite en 1854-1855 pour répondre aux besoins des

enfants de la ferme Craigflower en matière d'éducation. Son plan à cinq

baies, son toit à pignon, ses proportions de style géorgien et son

parement extérieur blanc de planches à clins rappellent la forme et la

conception du lieu historique national du Canada du Manoir-Craigflower,

un autre lieu historique national du Canada situé à proximité. L'école

est une curiosité historique située bien en évidence.

L'école a été construite avec du bois provenant d'une scierie à vapeur

de la ferme Craigflower appartenant à la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Conçu avec une salle de classe, une habitation pour le professeur et sa

famille au rez-de-chaussée et les chambres pour les pensionnaires, le

bâtiment desservait les enfants de la ferme et des établissements

avoisinants. Le bâtiment a également servi de lieu de rassemblement

public et religieux. Après avoir cessé ses opérations en 1911, le

bâtiment fut laissé à l'abandon jusqu'en 1927, soit au moment où il fut

restauré et transformé en musée par les « Native Sons and Native

Daughters of British Columbia ». Son intérieur et son extérieur

préservés illustrent les pratiques architecturales et les méthodes de

construction liées à la transition entre la traite des fourrures et la

colonisation sur la côte Ouest. Ils attestent de l'importance accordée à

l'éducation pendant les premiers stades de la colonisation de l'Ouest

canadien.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, N. Shields, 2006 |

Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Chee Kung Tong

Barkerville, Colombie-Britannique

Situé dans le lieu historique provincial de la

Ville-Historique-de-Barkerville en Colombie-Britannique, le lieu

historique national du Canada de l'Édifice-Chee Kung Tong est niché au

creux des montagnes de la région de Cariboo, à une altitude de 1 280,2

mètres (4 200 pieds). Constitué d'une structure rectangulaire de deux

étages recouverte d'un parement de planches avec couvre-joints et

flanqué à l'est et au nord de deux appentis en bois, l'édifice Chee Kung

Tong s'élève du côté est de la route principale, au centre du quartier

chinois de Barkerville.

La structure principale de l'édifice Chee Kung Tong, l'une des plus

vieilles à subsister dans la ville historique de Barkerville, a été

construite entre 1874 et 1877. À l'origine, le bâtiment servait de lieu

de cérémonie, d'habitation et d'échange aux membres de l'organisation

Chee Kung Tong. À l'intérieur se trouvent une auberge, une cuisine et

une aire consacrée aux échanges sociaux au rez-de-chaussée, ainsi qu'une

salle de réunion et un autel au premier étage. Ce plan d'aménagement

intérieur fait du bâtiment un excellent exemple, bien conservé, de

l'architecture Chee Kung Tong du XIXe siècle au Canada et témoigne des

structures de l'organisation à l'époque des villes champignons en bois,

typiques des quartiers chinois de Colombie-Britannique. En tant

qu'association de bienfaisance, le Chee Kung Tong de Barkerville a

offert un gîte aux nouveaux arrivants et aux hivernants, ainsi qu'un

site pour la tenue régulière d'activités à caractère social, en plus de

coordonner les célébrations traditionnelles chinoises et Hong qui ont

renforcé le sentiment d'appartenance à la communauté. Exerçant un

certain contrôle politique sur les membres du Hong par l'entremise de

rencontres dans la salle de réunion du premier étage de l'édifice Chee

Kong Tong, la société Chee Kung Tong de Barkerville jouait un rôle actif

dans la vie sociale, politique, économique et récréative de ses

membres.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |

Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Malahat / Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Victoria

Victoria, Colombie-Britannique

L'Édifice Malahat / ancien édifice de la douane de Victoria est un

bâtiment en brique de trois étages, avec un toit mansardé, construit en

1874 et 1875. Il est situé dans le secteur riverain du port de Victoria

en Colombie-Britannique.

L'Édifice Malahat / ancien édifice de la douane de Victoria a été

désigné lieu historique national en 1987 parce qu'il était étroitement

associé à Victoria alors que la ville était le principal centre

commercial de la côte pacifique canadienne, et parce qu'il est un des

rares exemples préservés de bâtiment fédéral de style Second Empire.

À titre d'édifice de la douane de Victoria de 1875 à 1899, l'Édifice

Malahat a servi au commerce d'importation et d'exportation alors que

Victoria était le centre le plus achalandé de la côte Ouest. On y gérait

les permis d'exploitation minière pendant la ruée vers l'or du Klondike.

L'Édifice Mahalat est un des rares exemples préservés des bâtiments

fédéraux érigés dans tous les coins du Canada par le nouveau

gouvernement constitué juste après la Confédération. En bâtissant une

série de bâtiments imposants fournissant les services gouvernementaux de

base, et en particulier des bureaux de postes et des édifices des

douanes, le gouvernement du Dominion cherchait à établir une présence

fédérale dans tous les coins du pays. L'Édifice Mahalat, construit en

1874 et 1875, est un exemple manifeste de l'imposant style Second Empire

adopté sous la direction de Thomas Seaton Scott, premier architecte en

chef du ministère des Travaux publics (1872-1881). La réserve de sa

conception et de ses matériaux cadrait avec la taille modeste de

Victoria à l'époque.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |

Lieu historique national du Canada de l'Édifice Rogers

Victoria, Colombie-Britannique

L'Édifice Rogers est un petit bâtiment commercial de l'ère victorienne,

avec une extravagante devanture de boutique de style néo-Queen Anne. Il

est situé au centre ville de Victoria.

L'Édifice Rogers a été désigné lieu historique national en 1991 parce

que cette boutique est un exemple exquis d'adaptation du style néo-Queen

Anne aux petits édifices commerciaux.

La façade de l'Édifice Rogers est représentative des applications

commerciales du style néo-Queen Anne. Les accessoires et ornements

décoratifs, d'origine, de l'intérieur de la boutique créent une

atmosphère accueillante et conviviale typique de ce style.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Catholique-Saint-Paul

North Vancouver, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada de l'Église-Catholique-Saint-Paul,

avec ses flèches jumelles et conçue selon le style néo-gothique.

L'Église constitue un point de repère important situé dans la réserve

des Premières nations Mission qui occupe quinze hectares sur la rive

nord de Burrard Inlet, en face du port de Vancouver. Érigée au cœur de

la communauté de la réserve Mission, elle est entourée de résidences et

d'édifices publics, et est adjacente au jardin « Celebration of

Creation, » créé en 1998 pour commémorer les Anciens de la nation

Squamish.

L'église catholique Saint-Paul est associée aux Oblats de Marie

Immaculée, un ordre missionnaire catholique qui a joué un rôle important

dans l'introduction du catholicisme dans l'Ouest du Canada et les basses

terres continentales de la Colombie-Britannique. Créée en 1864, cette

réserve de mission a été le premier établissement permanent de ce qui

est devenu la région de North Vancouver. La chapelle d'origine datant du

milieu des années 1860 a été remplacée en 1884 par une église plus vaste

à ossature de bois, munie d'un clocher saillant à l'avant. L'église

catholique Saint-Paul actuelle, construite à partir des murs de l'église

de 1884, a été considérablement modifiée et agrandie avec deux flèches

jumelles en 1909.

L'église catholique Saint-Paul est un exemple remarquable de

l'architecture religieuse néo-gothique au Canada. Les murs de l'édifice

de 1884 ont été conservés, tandis que des tours d'angle hautes de 26

mètres ont remplacé la tour centrale d'origine. L'ajout des transepts,

de la sacristie et des chapelles circulaires a conféré à l'édifice une

élégante forme de croix, unique en son genre parmi les églises de

mission des Oblats en Colombie-Britannique. À l'exception des deux

colonnes du chœur qui datent de 1884, la décoration s'est limitée à la

menuiserie ouvragée à la scie à chantourner dont la plus grande partie a

été supprimée pendant les rénovations ultérieures. L'église a réouvert

en 1910 sous le nom de Saint-Paul, en mémoire du Père Durieu, le premier

missionnaire oblat de la région. Il s'agit de la dernière église de

mission des Premières Nations de cette taille et de cette complexité à

être construite en Colombie-Britannique, ainsi que la dernière qui

subsiste encore.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Janet Wright, 1994 |

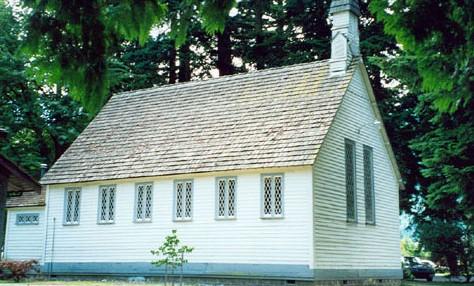

Lieu historique national du Canada de l'Église-Christ Church

Hope, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada de l'Église-Christ Church consiste

en un édifice de bois, modeste, de style néogothique, admirablement

construit et situé dans la ville de Hope en Colombie-Britannique. Le

bâtiment est constitué des sections clairement lisibles de la nef, du

sanctuaire et d'un porche sur le côté, le tout coiffé de toits à pignon.

L'extérieur est recouvert de planches à clins et comporte des fenêtres

carrées et un porche d'inspiration gothique. Le caractère historique du

bâtiment est mis en valeur par la beauté du milieu où il se trouve sur

un grand terrain bien entretenu et entouré de sapins matures.

Associé à l'Église anglicane, le style néo-gothique religieux

constituait un retour à des formes plus traditionnelles dans la

conception des églises basée sur l'architecture anglaise du Moyen-Âge.

Les éléments, tels que l'entrée sur le côté dotée d'un portique

gothique, le clocher et la séparation évidente de la nef et du

sanctuaire dans des volumes visiblement distincts, sont caractéristiques

de ce style. À l'intérieur, la séparation entre la nef et le sanctuaire

est accentuée, au moyen d'une balustrade, et en élevant le sanctuaire de

trois marches au-dessus de la nef.

L'église Christ Church est une des 14 églises anglicanes semblables

construites en Colombie-Britannique de 1859 à 1866 sous la direction de

l'évêque George Hills et exécutées sous l'égide du Corps of Royal

Engineers cantonné en Colombie-Britannique au plus fort de l'époque de

la ruée vers l'or. La construction de ces églises faisait partie d'un

plan concerté visant à établir des institutions britanniques dans les

nouvelles colonies de l'île de Vancouver et la Colombie-Britannique

continentale. À l'église Christ Church, ces objectifs étaient exprimés

clairement par la haute qualité de la construction et le respect

rigoureux des normes de conception « high church » exigées par l'évêque

Hills et fournis par les Royal Engineers et les constructeurs locaux.

L'église Christ Church est l'une des églises les plus anciennes et les

mieux conservées de l'Ouest canadien.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1983 |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Holy Cross

Skookumchuck Hot Springs, Colombie-Britannique

L'église Holy Cross constitue une remarquable et pittoresque

interprétation d'une église en bois de style néo-gothique que les

membres de la communauté des Premières nations Skookumchuk ont construit

pour leurs besoins. Située dans le village de Skatin (Skookumchuk),

l'église se trouve au coeur même de la communauté et est orientée vers

la rivière Lillooet. La façade avant comporte trois flèches octogonales

allongées qui s'élèvent des clochers en lattes de bois. L'église est

constituée d'une aire de culte principale et d'une sacristie en appentis

à l'extrémité est du bâtiment. Les murs de l'aire de culte, de la

sacristie et des tours sont constitués d'un bardage de planches

horizontales, peintes en blanc, se chevauchant sur une charpente de

bois. Le toit et les flèches sont recouverts de bardeaux de cèdre

ordinaires et décoratifs.

L'église Holy Cross a été désignée lieu historique national du Canada en

1981 du fait qu'il s'agit d'un bel exemple d'église de mission de style

néo-gothique.

Le bâtiment est une impressionnante église en bois de style néo-gothique

située dans une région isolée de la Colombie-Britannique. Son profil

distinctif, incluant ses trois flèches néo-gothiques, en fait un lieu

d'intérêt immédiatement reconnaissable pour les Premières nations et les

autres résidents de la province. Du point de vue historique, l'église

est une des nombreuses églises de mission construites par les Oblats de

Marie Immaculée, communauté catholique qui a établi des missions dans de

nombreuses communautés autochtones dans l'Ouest canadien à la fin du

XIXe siècle et au début du XXe siècle. L'église est un symbole

communautaire qui a servi de centre d'accueil spirituel pour le peuple

Skatin et les autres peuples de la Nation Stl'atl'imx au cours du siècle

dernier.

La qualité d'exécution évidente de la construction de l'église témoigne

du savoir-faire des personnes qui l'ont construite. L'extrémité nord-est

de l'aire de culte contient un autel très décoré garni d'un parement

délicatement sculpté (retable). Le plafond au-dessus de la section de

l'autel (choeur) est rabaissé en une voûte ogivale et deux voûtes

latérales en plein cintre, conférant une importance visuelle au parement

d'autel et aux autels latéraux. L'église possède aussi une colombe en

bois magnifiquement sculpté qui à l'origine était suspendue au-dessus de

l'aire réservée à l'hostie. Une table de communion basse sépare le

choeur, tant physiquement que spirituellement, de la nef meublée de

bancs en bois peint de couleur bourgogne aux extrémités sculptées de

chaque côté d'une allée centrale. Deux confessionnaux en bois sculpté

non peint sont situés à l'arrière de la nef et deux volées d'escalier en

bois dans chaque coin mènent à un jubé doté de bancs semblables à ceux

décrits précédemment et d'une rampe chantournée peinte de façon

décorative. Bien que les détails reflètent l'influence du style

néo-gothique, on retrouve des dérogations subtiles et complémentaires à

ce style qui sont l'expression d'un mélange de motifs de conception

européenne et autochtone évidentes dans la croix et les arcs du

tabernacle, les extrémités en forme de bec des lobes des fleurs de lis,

les montants tournés et cannelés et la forme de la base des bouts de

banc.

|

©British Columbia Archives / Archives de la Colombie Britannique, #F-05775 |

Lieu historique national du Canada Fort-Alexandria

Alexandria, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada Fort Alexandria est situé sur la

rive ouest du fleuve Fraser, près de la communauté d'Alexandria dans le

district de Cariboo en Colombie Britannique. Il ne subsiste aucun

vestige visible du fort érigé en tant que poste de traite par la

Compagnie du Nord-Ouest en 1821.

Alexander Mackenzie fut le premier européen à visiter la ville actuelle

d'Alexandria au cours de ses expéditions. Après son arrivée en 1793, il

trouva un village de Premières nations, probablement Secwepemc

(Shushwap), sur le fleuve Fraser. Ses habitants, invoquant la présence

de groupes autochtones hostiles, le découragèrent de s'aventurer plus au

nord. Mackenzie rebroussa donc chemin, et 30 ans s'écoulèrent avant que

d'autres explorateurs européens ne visitent la région. En 1821, la

Compagnie du Nord Ouest établit un poste de traite sur le fleuve Fraser

et lui donna un nom inspiré de celui d'Alexander Mackenzie en

reconnaissance de sa visite antérieure de la région. Le fort Alexandria

fut le dernier poste créé avant la fusion de la Compagnie du Nord Ouest

et de la Compagnie de la Baie d'Hudson plus tard au cours de la même

année. Le fort représenta le terminus nord de la piste des brigades de

la Compagnie sur la côte du Pacifique. À partir de 1826, les brigades

remontèrent le fleuve Columbia jusqu'au fort Okanagan pour y amener des

produits qui furent ensuite envoyés au fort Alexandria par convois

muletiers, avant d'être acheminés au poste de Nouvelle Calédonie par

voie maritime. Cette façon de faire persista jusqu'à ce que le transport

routier supplantât les brigades dans les années 1860.

Au milieu du XIXe siècle, on découvra de l'or dans le district de

Cariboo en Colombie Britannique, où est situé le fort Alexandria. En

1863, un sentier connu sous le nom de la route d'accès à la région de

Cariboo, fut prolongé jusqu'à Alexandria pour être emprunté par les

prospecteurs. La route Cariboo, qui passa tout près de l'ancien fort

Alexandria, est le pendant moderne de cette piste. En 1867, le fort fut

converti en ferme et fournit des produits agricoles à la communauté

voisine de Quesnel ainsi qu'aux mineurs qui se dirigèrent vers le nord,

à Barkerville. La Compagnie de la Baie d'Hudson abandonna la propriété

en 1881, et les bâtiments furent démolis en 1915.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |

Lieu historique national du Canada Fort-Hope

Hope, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada du Fort-Hope est situé dans la

ville de Hope, dans le sud de la Colombie-Britannique. En 1848-1849, un

poste de la baie d'Hudson entouré d'une estacade est construit ici en

face du fleuve Fraser. Il ne subsiste aucun vestige lié à l'emplacement

d'origine du fort Hope. Situé au 211, rue Wallace, le lieu désigné

occupe une superficie de 0,6 hectare et comprend un petit ensemble de

bâtiments commerciaux et de parcs de stationnement. Le cairn de la

Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant le

fort Hope est situé non loin du lieu désigné, sur la rive du fleuve

Fraser, au coin des rues Wallace et Walter.

Construit à Hope comme poste de traite de la Compagnie de la Baie

d'Hudson, le fort Hope est l'un des points d'entrée vers l'intérieur des

terres. La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du

Fort-Hope réside dans ses associations historiques avec le développement

de l'économie et des relations internationales du pays. À la suite du

règlement de frontière de 1846, qui stipule que l'embouchure du fleuve

Columbia se trouve sur le territoire des États-Unis, la Compagnie de la

Baie d'Hudson ne peut plus emprunter cette voie navigable et doit

trouver une nouvelle route d'approvisionnement. Elle décide donc

d'acheminer les biens en provenance de Langley sur le fleuve Fraser

jusqu'au point de départ de la navigation, où l'on construit le fort

Hope entre 1848 et 1849. Le fort devient le point de transbordement

entre la voie fluviale et la voie terrestre connue sous le nom de «

piste des brigades » reliant le fort Langley et les postes de

l'intérieur. Les biens sont ensuite transportés par convoi jusqu'à

Kamloops, puis jusqu'à Alexandria, où ils sont acheminés par voie

navigable jusqu'aux postes de la Nouvelle-Calédonie, un district de la

Compagnie de la Baie d'Hudson en Colombie-Britannique. La Compagnie de

la Baie d'Hudson utilise ce réseau de transport complexe jusqu'au début

de la ruée vers l'or, qui entraîne une multiplication des routes dans la

région après 1860. Le lieu comprend actuellement un petit ensemble de

bâtiments commerciaux et de parcs de stationnement répondant aux besoins

des entreprises locales et de la communauté.

|

|

Lieu historique national du Canada Fort-Kamloops

Kamloops, Colombie-Britannique

David Stuart construisit ici en 1812 le premier poste de la Pacific Fur

Company. La Compagnie du Nord-Ouest, qui s'était établit au même endroit

en 1812, acheta l'année suivante le poste qui devint la priopriété de la

Compagnie de la Baie d'Hudson. Le poste de la rivière Thompson ne fut

jamais une entreprise lucrative, mais il avait l'avantage de chevaucher

la route de la brigade qui menait du département de Columbia à New

Caledonia. La Compagnie conserva Kamloops pour l'élevage des bêtes de

somme. L'orsque les routes provinciales furent améliorées, ce ranch

devint inutile et on abandonna le poste vers 1885.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Gordon, 2005

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, A. Cornellier, 1988 |

Lieu historique national du Canada du Fort-Langley

Langley, Colombie-Britannique

Poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson établi au début du XIXe

siècle.

Le lieu historique national du Canada du Fort-Langley est le site d'un

poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson situé sur la rive sud du

fleuve Fraser, à environ 48 km de Vancouver. Il contient un entrepôt

d'origine en billots de bois, ainsi que plusieurs évocations plus

récentes de bâtiments historiques à l'intérieur d'une palissade en bois

reconstruite. Le site est l'objet d'une interprétation et est ouvert au

public.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du

Fort-Langley a trait à ses liens historiques, tels qu'illustrés par le

site et les ressources subsistantes. Construit à l'origine en 1827 sur

un site situé 4 km en amont de son emplacement actuel, le poste a été

déménagé et reconstruit en 1839. Mais un incendie l'ayant détruit en

1840, il a fallu le reconstruire à nouveau. La Compagnie de la Baie

d'Hudson a continué à exploiter un poste sur ce site jusqu'en 1886, bien

que vers la fin son activité se concentrait davantage sur le commerce

agricole et sur l'empaquetage du poisson. Fort Langley est devenu lieu

historique national en 1923. Depuis, des fouilles archéologiques ont

permis de localiser ses palissades ainsi que les vestiges de plusieurs

de ses bâtiments et structures. Le site a été développé pendant deux

principales périodes d'expansion, à savoir tout d'abord dans les années

1950 lors des célébrations du centenaire de la province, puis dans les

années 1990.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Department of Mines and Technical Surveys (Natural Resources Canada), 1929 |

Lieu historique national du Canada Fort-McLeod

McLeod Lake, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada du Fort-McLeod se trouve sur la

rive ouest de la rivière Pack, à l'extrémité nord du lac McLeod, en

Colombie-Britannique. Il se situe dans un lieu patrimonial provincial,

soit le parc historique du Fort McLeod, et comprend un atelier, une

maison et un entrepôt se trouvant dans la section clôturée du fort. Les

petits bâtiments de bois surmontés de toit à pignon sont construits de

façon simple.

Au début du XIXe siècle, la traite des fourrures prenait de l'expansion

dans l'ouest, gagnant les montagnes Rocheuses jusqu'à l'océan Pacifique

alors que la Compagnie du Nord-Ouest subissait de plus en plus la

concurrence de la Compagnie de la Baie d'Hudson et des commerçants de

fourrures américains. Par conséquent, en 1805, Simon Fraser a entrepris

une expédition vers l'ouest en partance de Fort William, sur le lac

Supérieur, afin de s'emparer du marché de la traite des fourrures du

côté ouest des montagnes Rocheuses pour le compte de la Compagnie du

Nord-Ouest. La région ainsi découverte a été baptisée

Nouvelle-Calédonie.

Fraser a chargé un groupe d'hommes de remonter la rivière Pack afin de

construire, au lac Trout, un fort en rondins entouré d'une palissade; ce

fort a ensuite été nommé Fort McLeod en l'honneur d'Archibald Norman, un

des associés principaux de la Compagnie du Nord-Ouest. Le Fort McLeod

est devenu la plaque tournante des activités de traite des fourrures de

la Compagnie en Nouvelle-Calédonie; pendant deux décennies, il a

constitué le seul lien entre les deux versants des montagnes Rocheuses.

Suite à la fusion des Compagnies du Nord-Ouest et de la Baie d'Hudson en

1821, le fort est demeuré un poste de traite des fourrures actif

jusqu'au XXe siècle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada J. Mattie, 1997 |

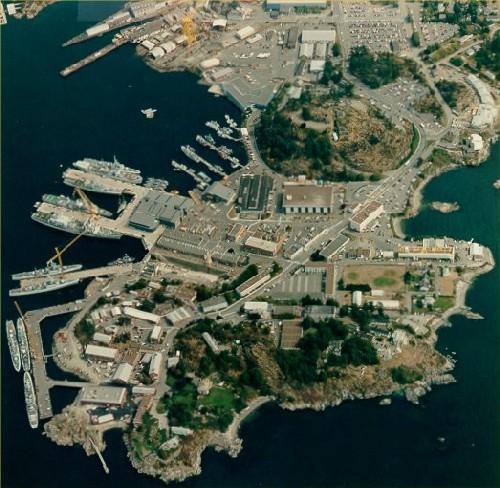

Lieu historique national du Canada Fort Rodd Hill

Colwood, Colombie-Britannique

Fort érigé à la fin du XIXe siècle pour assurer la défense de Victoria

et d'Esquimalt.

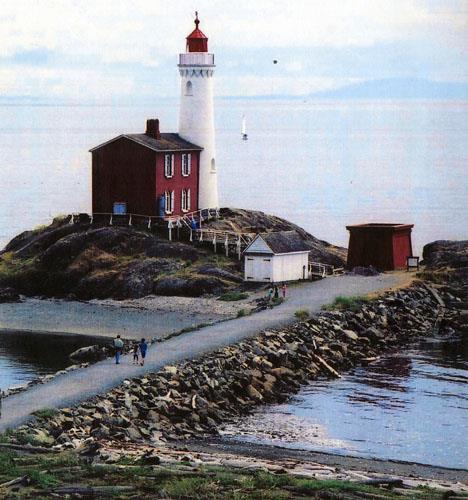

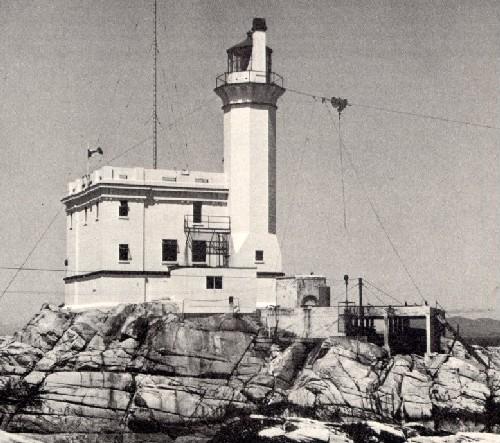

Le lieu historique national du Canada Fort Rodd Hill est un emplacement

de la défense côtière du XIXe et du XXe siècles situé stratégiquement

dans le port d'Esquimalt près de Victoria en Colombie-Britannique. Il

contient trois batteries d'artillerie situées dans un lieu ouvert,

semblable à un parc, reliées par un réseau de circulation historique. Le

lieu comprend d'autres bâtiments et structures se trouvant à l'extérieur

des batteries individuelles. Le fort est entouré d'aires forestières

naturelles au nord et à l'ouest, du port d'Esquimalt à l'est et du

détroit de Juan de Fuca au sud.

La valeur patrimoniale du fort Rodd Hill a trait à l'intégrité et à la

visibilité de son paysage culturel. Son emplacement et son cadre

stratégiques ainsi que l'aménagement, l'orientation, la nature et la

composition des nombreux ouvrages de défense qu'il contient sont le

témoignage de près d'un siècle de changements en matière de conception

et d'exigences militaires.

En 1878, le Canada a construit des batteries temporaires a Macaulay

Point avec du matériel militaire excédentaire de la marine britannique.

Ces batteries furent construites pour protéger le port de Victoria et la

base navale d'Esquimalt durant la crise anglo-russe de cette même année.

Au cours des années 1890, le Canada a négocié avec la Grande-Bretagne la

construction d'une série de défenses permanentes pour la région

Victoria-Esquimalt, pourvues de troupes britanniques pour défendre

l'Empire. Construction a commencé sur Fort Rodd Hill en 1895. Le Canada

a assumé le contrôle de ces fortifications en 1906 et les a

considérablement agrandies et reconstruites avant la fin de la Seconde

Guerre mondiale. Elles ont été déclarées désuètes en 1956. Le lieu a par

la suite été acquis par Parcs Canada.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, D. Houston, 2003

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, D. Houston, 2003 |

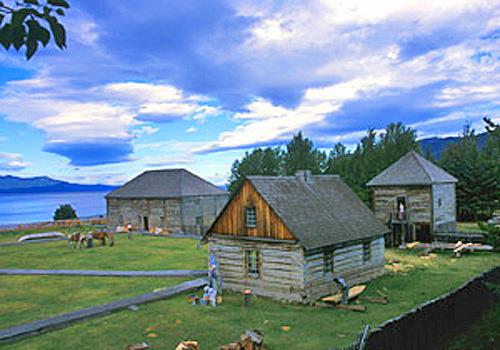

Lieu historique national du Canada du Fort-St. James

Fort St. James, Colombie-Britannique

Poste de traite des fourrures établi par Simon Fraser en 1806, la

Compagnie de la Baie d'Hudson.

Le Lieu historique national du Canada du Fort-St. James est un ancien

poste de traite situé dans le village de Fort St. James, à l'extrémité

sud du lac Stuart en Colombie-Britannique. Ce complexe restauré est

établi sur la rive d'un lac, entre la réserve des Premières nations

Nak'azkli et le quartier d'affaires du village. Le site comprend des

bâtiments, des ressources archéologiques et des éléments reconstruits.

Le lieu historique national du Canada du Fort-St. James doit sa valeur

patrimoniale à ses liens historiques, tels qu'illustrés par son

emplacement et ses ressources historiques préservées. La Compagnie du

Nord-Ouest a fondé le fort St. James pour faire du commerce avec la

Première nation Carrier, puis ce poste a été exploité à partir de 1821

par la Compagnie de la Baie d'Hudson. De 1826 à 1862, il était le siège

social du district de Nouvelle-Calédonie de la Compagnie de la Baie

d'Hudson. Par la suite, il lui a servi de base pour le transport vers le

nord de la Colombie-Britannique. Pendant cette période, le fort

occupait, sur la rive du lac Stuart, un site vaguement défini et en

constante évolution. Le poste a fermé ses portes en 1952, quatre ans

après avoir été déclaré lieu historique national.

On l'a subséquemment restauré et reconstruit tel qu'il était en 1896,

pour que le public puisse le visiter. Le fort contient des ressources

archéologiques datant de la période de 1806 à 1952, ainsi que des

bâtiments d'origine, à savoir : l'Entrepôt général, de 1888-89; la Cache

à poissons, de 1888; le Bâtiment des hommes, de 1884-85 et 1888-89; le

Logement des officiers, de 1884-85; et la Laiterie, déjà construite en

1896.

|

|

Lieu historique national du Canada Fort-St-John

Fort St. John, Colombie-Britannique

Après les expéditions de Mackenzie, la Compagnie du Nord-Ouest établit

plusieurs postes de traite entre Dunvegan et Hudson Hope. Le premier

fort St. John, bâti en 1806 au confluent des rivières Beatton et de la

Paix, fut souvent déplacé le long de cette dernière. Devenu possession

de la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1821, à la suite d'une razzia

indienne en 1823, il fut abandonné pendant trente-sept ans. C'est au

dernier poste (1925) que la localité de Fort St.John doit son

nom.

|

©Google Earth, 2009. |

Lieu historique national du Canada Fort-Steele

Fort Steele, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada Fort Steele, aussi appelé le poste

Kootenay, se trouve dans la ville de Fort Steele, en

Colombie-Britannique. Le fort, établi en 1887, est le premier poste de

la Police à cheval du Nord-Ouest en Colombie-Britannique. Il est situé

de façon stratégique sur une falaise surplombant la rivière Kootenay. Il

ne subsiste aucun bâtiment d'origine du fort Steele.

Le fort Steele fut établi au cours de l'été 1887 par le chef de police

Samuel B. « Sam » Steele en tant que premier poste de la Police à cheval

du Nord-Ouest (P.C.N.-O.) en Colombie-Britannique. D'abord appelé poste

Kootenay, le fort fut construit lorsque le détachement (Division « D »)

de la P.C.N.-O. est envoyé dans la région pour résoudre un conflit entre

la tribu locale des Ktunaxa et les colons européens. La présence de Sam

Steele et de la P.C.N.-O. assura la résolution pacifique du conflit et

rétablit l'ordre dans la communauté, ce qui ouvra la voie au

développement de la région. À partir de juillet 1888, le détachement fut

envoyé au fort Macleod et le poste Kootenay fut abandonné. Après le

départ de Sam Steele, les citoyens de Galbraith's Ferry renommerent leur

ville Fort Steele, témoignant ainsi de leur reconnaissance pour son

travail. En 1897, la ville de Fort Steele s'agrandit et engloba

désormais l'emplacement du poste Kootenay.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Andrew Waldron, 2011 |

Lieu historique national du Canada Fort-Victoria

Victoria, Colombie-Britannique

Le lieu historique national du Canada Fort-Victoria se trouve à

l'extrémité sud de l'île de Vancouver, à Victoria, en

Colombie-Britannique. Aujourd'hui situé dans le centre-ville de Victoria

au coin des rues Fort et Government, le site a été établi par la

Compagnie de la Baie d'Hudson en 1843. Les seuls vestiges de ce poste du

XIXe siècle sont une palissade, deux bastions, et trois anneaux

d'amarrage, lesquels se trouvent à l'ouest du site dans le port de

Victoria, à côté du lieu historique national du Canada de