|

Résumés parc

Manitoba

Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux

(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs

Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond

gris sont gérés par Parcs Canada.

©Historic Resources Branch, Manitoba Culture, Heritage, Tourism and Sport, 2009 |

Lieu historique national du Canada de ancienne gare de la Northern Pacific and Manitoba Railway Station à Miami

Highway 23, Thompson, Manitoba

Gare-résidence de deux étages en bois, construite en 1889, avec un

hangar à marchandises attenant d'un étage, datant de 1903, l'ancienne

gare de la Northern Pacific and Manitoba Railway Station à Miami est

située à côté d'une emprise de chemin de fer, près de la limite sud de

Miami.

L'ancienne gare de la Northern Pacific and Manitoba Railway Station à

Miami, aux proportions, au style et aux matériaux sobres synonymes

d'efficacité et d'économie, est la plus vieille gare ferroviaire encore

intacte au Manitoba et dans son lieu d'origine. L'ensemble robuste à

ossature de bois est aussi l'un des quelques établissements seulement

qui subsistent encore pour marquer le rôle de la compagnie de chemin de

fer Pacifique du Nord et Manitoba, auxiliaire d'une compagnie

américaine, qui fut l'une des premières à faire concurrence au chemin de

fer Pacifique canadien dans le sud du Manitoba. La partie compacte de

1889 est une variante superbe et exceptionnelle du plan standardisé

utilisé par la Pacifique du Nord pour ses gares-résidences, soit la

seule de ce type qui ait survécu sur les trois que la compagnie

construisit dans la province. Ses éléments caractéristiques ' côtés

fortement tronqués, toit en croupe élevé, baie d'observation perçant le

toit et se transformant en lucarne à facettes ' s'accompagnent d'un

hangar à marchandises, à toit également en croupe, qui fut érigé par le

chemins de fer canadien du Nord, le successeur de la Pacifique du Nord.

En service jusqu'en 1973 et, de nos jours transformée en musée du chemin

de fer, cette gare est encore bien visible à Miami et elle symbolise

depuis longtemps la contribution essentielle des premiers chemins de fer

à l'essor économique et social de la région.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

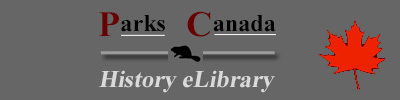

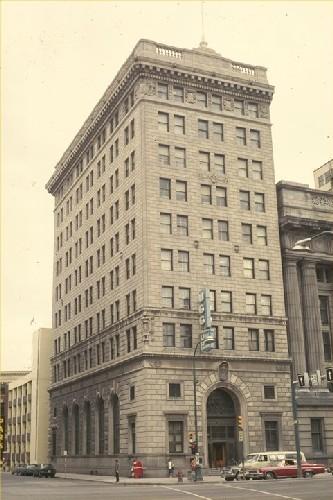

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Édifice-de-l'Union Bank of Canada-et-Son-Annexe

Winnipeg, Manitoba

Le LHN de l'ancien immeuble de l'Union Bank et l'annexe est situé du

côté ouest de la rue Main, à l'endroit où la rue tourne vers le sud au

bâtiment historique de l'Hôtel de Ville de Winnipeg. Avec l'immeuble de

la Compagnie d'Assurance-Vie de La Confédération (également un

gratte-ciel et lieu historique national) de l'autre côté de la rue Main,

l'ancien immeuble de l'Union Bank forme la grande porte d'entrée sur le

district financier historique de Winnipeg.

Conçue par la firme torontoise d'architectes Darling et Pearson, cette

banque suit le modèle palazzo classique, l'une des deux formes inspirées

par le style Beaux-Arts utilisé dans la conception des premiers

gratte-ciel -immeubles de plus de 5 étages soutenus presque entièrement

par une charpente en fer ou en métal. Le gratte-ciel a été construit sur

une plate-forme flottante par la société George A. Fuller Construction

Co. de New York. En 1921, une annexe de plain-pied a été ajoutée à la

tour de 10 étages originale pour héberger le service d'épargne de

l'Union Bank. De 1925 à 1966, cet immeuble a été occupé par la

succursale principale de la Banque Royale de Winnipeg.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Allison Sarkar, 2019 |

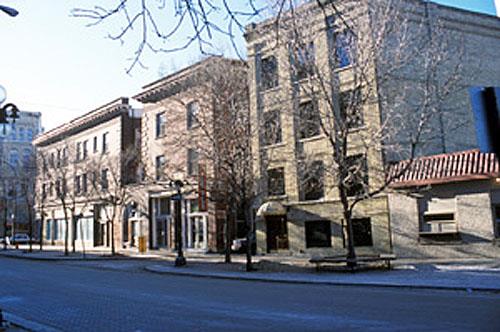

Lieu historique national du Canada de l’ancien pensionnat indien de Portage La Prairie

Portage la Prairie, Manitoba

Construit en 1914-1915, l’ancien pensionnat indien de Portage La Prairie est

situé dans la réserve Keeshkeemaquah, laquelle fait partie des terres de réserve

de la Première Nation Long Plain. Une demande de désignation de ce bâtiment a

été faite par la Première Nation Long Plain. Parcs Canada et la Première Nation

ont collaboré pour déterminer les valeurs historiques de cet ancien pensionnat

et rédiger le rapport sur l’édifice préparé pour la Commission des lieux et

monuments historiques du Canada.

Ce grand bâtiment en brique de trois étages est l’un des rares exemples

subsistants des pensionnats autochtones établis à travers le Canada. Il faisait

partie du système de pensionnats autochtones où le gouvernement fédéral et

certaines églises et organisations religieuses travaillaient ensemble afin

d’assimiler les enfants autochtones dans le cadre d’un vaste ensemble de

démarches visant à détruire les cultures et les identités autochtones et à

supprimer leurs histoires.

Les enfants envoyés au pensionnat indien de Portage La Prairie provenaient de

plusieurs Premières Nations et d’autres communautés autochtones au Manitoba et

ailleurs. Dans cet établissement, ils ont fait face à une discipline sévère, à

des abus, à du travail exténuant, à de la négligence affective, à des tentatives

d’anéantissement de leur langue et de leur culture ainsi qu’à l’isolement de

leur famille et de leur communauté. Plusieurs enfants se sont enfuient, dont

certains ont été ramenés de force. D’autres ont choisi la voie de la résistance,

notamment en continuant secrètement de parler leur langue. Les expériences des

survivants du pensionnat indien de Portage La Prairie et des autres pensionnats

ont eu des incidences sur les membres de ces Premières Nations pendant des

générations.

La conception de ce bâtiment de trois étages est typique des pensionnats

autochtones construits au début du XXe siècle et reflète les normes de

conception des écoles eurocanadiennes. Sa dimension imposante, son caractère

institutionnel et de confinement ainsi que son environnement restrictif

inspiraient un sentiment de désaffection, d’intimidation et de peur aux enfants

autochtones qui y étaient pensionnaires. Son architecture n’était pas adaptée

sur le plan culturel à des enfants habitués à vivre dans un milieu ouvert et

familier où ils étaient libres d’explorer.

Le pensionnat a fermé ses portes en 1975. Six ans plus tard, le bâtiment et les

terrains environnants ont été cédés à la Première Nation Long Plain afin de

remplir en partie leurs droits fonciers issus de traités. Depuis, la Première

Nation a adapté l’ancien pensionnat pour lui conférer plusieurs vocations

communautaires. Le bâtiment est maintenant connu sous le nom de l’édifice Rufus

Price, nommé en l’honneur d’un survivant du pensionnat qui a servi pendant la

Seconde Guerre mondiale et est plus tard devenu chef de la Première Nation Long

Plain et vice-président du Manitoba Indian Brotherhood. L’ancien pensionnat a

acquis un nouveau sens en tant que lieu de résilience et de commémoration qui

préserve l’héritage de l’ère des pensionnats autochtones et permet d’éduquer le

public.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1983 |

Lieu historique national du Canada Appartements Roslyn Court

Winnipeg, Manitoba

Le lieu historique national Appartements Roslyn Court est un immeuble

d'habitation en briques rouges de 5 étages qui compte 37 appartements et

qui est situé bien en vue à l'intersection du chemin Roslyn et de la rue

Osborne, dans le quartier Osborne Village de Winnipeg.

L'immeuble des Appartements Roslyn Court a été désigné comme lieu

historique national en 1991 parce que c'est une excellente illustration

du style néo-reine-Anne et de la conception architecturale des

appartements du tournant du siècle.

Ce lieu a une valeur patrimoniale parce qu'il illustre la façon dont le

dessin des immeubles d'habitation canadien du début du vingtième siècle

s'inspiraient du style néo-reine-Anne.

Construit en 1909, l'immeuble des Appartements Roslyn Court a été

dessiné par l'architecte de Winnipeg, William Wallace Blair. C'est l'un

des rares immeubles d¿habitation du début du XXe siècle qui a conservé

ses éléments intérieurs originaux.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de la Base-de-Lancement-de-Fusées-de-Recherche-de-Churchill

Churchill, Manitoba

Le lieu historique national du Canada de la

Base-de-Lancement-de-Fusées-de-Recherche-de-Churchill est situé sur le

59e parallèle, à quelques kilomètres à l’est de Churchill (Manitoba),

sur les rives de la baie d’Hudson. Il se compose d’un terrain

trapézoïdal immense avec des installations de lancement, de localisation

et de récupération de fusées. Jusqu’en 1985, année de la fermeture du

site, le territoire connu sous le nom de la station principale

fournissait la base de travail pour le lancement et la localisation des

fusées pour des recherches en haute atmosphère.

La valeur patrimoniale de la Base de lancement de fusées de recherche de

Churchill tient à l’intégralité du paysage culturel de la station

principale, qui illustre la nature et la technologie de la recherche sur

les fusées faite pendant la Guerre froide au Canada. La valeur réside

dans la conception, la composition, la répartition fonctionnelle,

l’équipement scientifique et technologique, l’emplacement et le cadre de

la station principale et de ses bâtiments et constructions.

La Base de lancement de fusées de recherche de Churchill a été

construite en 1956 par l’United States Army, sous l’égide du Conseil de

recherche pour la défense du Canada. En octobre 1956, elle a lancé sa

première fusée de recherche dans la haute atmosphère. Au fil des ans,

des programmes canadiens ont de plus en plus participé à la recherche

sur les fusées effectuée dans ce centre qui est devenu, en 1964, un des

centres du Conseil national de recherches de Canada (CNRC). C’est la

seule installation pour le lancement des fusées-sondes du Canada. C’est

de ce centre qu’a été lancée pour la première fois, en 1959, la fusée

Black Brant, qui avait été conçue et construite au Canada.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1965 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Seven Oaks

Winnipeg, Manitoba

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Seven Oaks est

situé en milieu urbain, à l’intersection de la rue Main et du boulevard

Rupert’s Land, dans la ville de Winnipeg, au Manitoba. La bataille de

Seven Oaks s’est déroulée près de cet endroit le 19 juin 1816. Elle

opposait un groupe de Métis et un groupe de colons de la rivière Rouge.

Bien qu’il ne subsiste aucun vestige connu de la bataille, en 1951, la

Commission des lieux et monuments historiques du Canada a apposé une

plaque sur le monument érigé par la Manitoba Historical Society, près du

site de la bataille de 1816.

La bataille de Seven Oaks s’est déroulée le 19 juin 1816, au nord du

confluent des rivières Rouge et Assiniboine. Il s’agit d’une violente

escarmouche entre un groupe de Métis mené par Cuthbert Grant et un autre

formé d’hommes de la Compagnie de la Baie d’Hudson et de colons de

Selkirk, dirigé par le gouverneur Robert Semple. La bataille a marqué le

point culminant d’un conflit pour le contrôle du commerce de la fourrure

dans le Nord-Ouest qui opposait la Compagnie du Nord- Ouest, établie à

Montréal, et la Compagnie de la Baie d’Hudson, établie à Londres. Lord

Selkirk a tenté d’établir une colonie agricole sur la rivière Rouge, ce

qui a envenimé le conflit, car les Métis y voyaient une menace à leur

mode de vie traditionnel. La bataille a débuté à la suite de l’échec des

négociations sur l’approvisionnement en pemmican et s’est soldée par la

mort de Semple et de 20 de ses hommes. Grant, qui n’a perdu qu’un seul

homme, s’est emparé du fort Douglas et a expulsé les colons de la

région. Bien que les deux entreprises ennemies aient finalement

fusionnées, cet événement a contribué à éveiller la conscience nationale

à l’égard de la question touchant les Métis.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Fern Graham, 1998 |

Lieu historique national du Canada du Bâtiment d'exposition n° 2 de l'Exposition du Dominion

Brandon, Manitoba

Le Bâtiment d'exposition n° 2 de l'Exposition du Dominion est un

majestueux édifice d'exposition en bois situé au cœur du parc des

expositions de la ville de Brandon. L'échelle de l'ouvrage, ses

matériaux et ses éléments classiques attestent de ses origines du début

du XXe siècle.

Conçu par les architectes Shillinglaw et Marshall, ce bâtiment de style

Beaux-Arts a été construit en 1913, à l'initiative du ministère de

l'Agriculture, pour abriter une exposition agricole dans le cadre de

l'Exposition annuelle du Dominion.

|

|

Lieu historique national du Canada Brockinton

Melita, Manitoba

Le lieu historique national du Canada de Brockinton est un site

archéologique stratifié situé sur la rive est de la rivière Souris, près

de Melita, au Manitoba. Établi sur une pente abrupte entre la plaine

inondable et la prairie, le lieu consiste en une étroite bande de terre

basse en forme de croissant qui porte les traces de trois périodes

distinctes d’occupation, entre l’an 800 et l’an 1650 de notre ère. Le

côté terre du lieu est boisé. Le lieu comprend les traces d’un couloir

de rabattage de bisons et de l’occupation d’un peuple des plaines

inconnu, en plus de vestiges liés à la culture Duck Bay.

Brokinton est un site archéologique à composantes multiples qui comprend

trois couches principales d’occupation datant de la fin de la période

préeuropéenne, c’est-à-dire entre l’an 800 et l’an 1650 de notre ère. La

couche la plus ancienne, qui date environ de l’an 800, contient les

vestiges d’un couloir de rabattage de bisons abandonné. On y a trouvé un

nombre impressionnant d’ossements et d’outils, notamment un grand nombre

de petites pointes de flèches à encoches latérales. La deuxième couche,

datant de la période comprise entre l’an 1100 et l’an 1300 de notre ère,

témoigne de l’occupation d’un peuple associé à la culture Duck Bay,

variante régionale de la culture Blackduck dont le peuple a habité le

Nord de l’Ontario. Ce peuple ne fréquente habituellement pas les

plaines, mais plutôt la partie boisée du sud-est du Manitoba et les

régions adjacentes du Minnesota. La couche supérieure, datant de l’an

1600 de notre ère, contient des traces de l’occupation du territoire par

un peuple des plaines inconnu provenant des Dakotas. Il semble que ces

vestiges constituent la seule trace de ces peuples au Canada, qui sont

représentés par un riche assemblage de céramique fait de matériaux

divers et décoré dans un style qui leur est propre.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Grant Tyler, 1993 |

Lieu historique national du Canada du Camp Hughes

North Cypress, Manitoba

Le lieu historique national du Canada du Camp-Hughes est situé au sud de

la route Transcanadienne, à 10 km à l’ouest de Carberry, au Manitoba.

Ancien camp d’entraînement militaire durant la Première Guerre mondiale,

il est l’un des champs de bataille créés à des fins d’entraînement les

mieux préservés au Canada. Le lieu comporte de vastes champs herbeux

ondulés, des vestiges du camp militaire comprenant des zones destinées à

l’administration et à l’entraînement, un cimetière ainsi que des

vestiges archéologiques.

La valeur patrimoniale du Camp Hugues réside dans ses qualités

matérielles et ses associations historiques. C’est dans ce camp que des

dizaines de milliers de soldats canadiens ont reçu une instruction

concernant les tactiques et l’armement avant leur déploiement en Europe

pendant la Première Guerre mondiale. On y a créé des conditions

semblables à celles d’un champ de bataille, y compris un réseau de

tranchées, des fosses à grenades et un champ de tir, afin de représenter

la réalité d’une guerre de tranchées. Un grand nombre de soldats formés

au Camp Hughes ont participé aux batailles de la Crête de Vimy et de

Passchendaele, des batailles qui ont joué un rôle décisif dans

l’histoire du Canada. Le camp a servi d’installation d’entraînement

militaire jusqu’en 1934, année où il a été démantelé dans le cadre d’un

projet d’assistance aux chômeurs.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Richard Stuart, 1997 |

Lieu historique national du Canada du Canal-de-Dérivation-de-la-Rivière Rouge

Winnipeg, Manitoba

Le lieu historique national du Canada du

Canal-de-Dérivation-de-la-Rivière Rouge, qui fait partie d’un vaste

système de régulation des inondations, est situé à l’est de Winnipeg, au

Manitoba. La ville elle-même a été construite dans une plaine inondable,

à la confluence des rivières Rouge et Assiniboine, dans l’une des

régions les moins accidentées de l’Amérique du Nord. Construit entre

1962 et 1968 pour protéger Winnipeg des débordements de la rivière

Rouge, le canal de dérivation détourne sans danger le trop-plein d’eau

en contournant la ville vers l’est, puis rejoint la rivière en aval.

Au cours de son histoire, la rivière Rouge a inondé ses berges à de

nombreuses reprises, ce qui a souvent entraîné des conséquences

désastreuses pour les localités avoisinantes. Communément appelé «

Duff’s Ditch » en l’honneur de son promoteur, l’ancien Premier ministre

du Manitoba Duff Roblin, le canal de dérivation est devenu l’élément le

plus imposant d’un vaste projet d’ingénierie entrepris pendent les

années 1960 par le gouvernement du Manitoba dans le but de protéger les

habitants de la province. Le canal de dérivation de la rivière Rouge a

été construit à la suite de l’inondation catastrophique de 1950, qui a

recouvert presque le dixième de la superficie de la ville.

Les plans des ouvrages d’entrée et de sortie ont été dessinés par la

H.G. Acres & Company Ltd., firme d’ingénieurs-conseils de Niagara Falls,

en collaboration avec le conseil consultatif du canal de dérivation de

la rivière Rouge, Direction de la régularisation et de la conservation

des eaux du Manitoba. Puisqu’il s’agit du plus vaste projet d’excavation

jamais entrepris au Canada jusqu’à ce jour, la construction de l’ouvrage

a été effectuée par plusieurs entreprises, soit Northern Construction

Co. et J.W. Steward Ltd., de Vancouver, ainsi que Bird Construction

Ltd., de Winnipeg. La fabrication des vannes en acier et des pistons

hydrauliques a été assurée par Horton Steel Works, de Toronto.

Sa taille et sa conception sont imposantes, mais c’est la grande

efficacité de l’ingénierie du canal de dérivation de la rivière Rouge

qui lui confère toute sa valeur. Grâce à la technologie moderne de

l’hydraulique et un ambitieux travail d’excavation, ses concepteurs ont

été en mesure de détourner la force naturelle et destructrice de la

rivière Rouge, permettant ainsi à la ville de Winnipeg de s’étendre et

de se développer, à l’abri de la menace imprévisible des crues. Les eaux

de crue venant de l’amont de la rivière sont contrôlées par les

imposantes vannes de l’ouvrage de régulation de l’entrée du canal, au

sud de la ville, et par le canal lui-même, long de 47 kilomètres, qui

détourne sans danger le trop-plein d’eau en contournant la ville vers

l’est. Grâce à l’ouvrage de régulation de la sortie, situé au nord de la

ville, les eaux ainsi détournées rejoignent la rivière Rouge près de son

embouchure.

Même si les inondations extrêmes de l’ampleur de celles de 1950 et de

1997 sont rares, le canal de dérivation de la rivière Rouge a servi plus

d’une fois depuis son achèvement pour détourner les eaux et prévenir les

inondations, ce qui a permis de sauver les maisons et commerces de

Winnipeg des dommages importants que peuvent causer ces catastrophes

naturelles.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |

Lieu historique national du Canada du Centre-d'Inscription-de-l'Entrée-Est-du-Parc-du-Mont-Riding

Parc national du Canada du Mont-Riding, Manitoba

Trois édifices de style Rustique construit à l'intérieur de programme de

relance économique consécutifs à la Crise.

Le LHNC du Centre-d’Inscription-de-l’Entrée-Est constitue un exemple

remarquable à l'échelon national du style rustique des années 1930 dans

les parcs nationaux du Canada. Des trois entrées du parc national du

Mont-Riding, il ne reste que celle-ci. Cette entrée a été construite à

l'aide de matériaux provenant de la région par des artisans qualifiés

locaux embauchés dans le cadre du programme de secours économique mis en

oeuvre pendant la grande dépression par le gouvernement fédéral.

Comprenant d'inscription et deux locaux pour le personnel, le complexe

de l'entrée est revêt d'une valeur symbolique inhérente à son

association au tout début du tourisme en automobile et des loisirs de

plein air. Pour les visiteurs du parc national du Mont-Riding

(PNMR).

Le lieu historique national du Canada du

Centre-d'Inscription-de-l'Entrée-Est-du-Parc-du-Mont-Riding comprend

trois édifices en billots de bois de style rustique exceptionnel, la

résidence des gardes du parc Whirlpool, le Bâtiment de l’entrée est, et

le chalet du gardien, ainsi que des vestiges de la route Norgate qui

traverse le complexe. Leur conception et leurs matériaux établissent

leur identité à titre d'entrée Est du parc national du Canada du

Mont-Riding. Plusieurs bâtiments de service à charpente de bois plus

récents existent à proximité.

La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans le fait qu'il est un

exemple exceptionnel du style rustique dans un parc national du Canada.

Le Centre d'Inscription de l'Entrée Est du Parc du Mont-Riding a été

construit de 1933 à 1936 par le Service des parcs nationaux pour

permettre aux automobilistes circulant sur la route Norgate (route 19)

d'entrer dans le parc national du Canada du Mont-Riding par son côté

est. Les deux résidences ont des plans standards conçus par la Division

d'architecture de la Direction des Parcs nationaux.

|

©Parks Canada / Jeffrey Thorsteinson |

Lieu historique national du Canada du Cimetière Brookside

Winnipeg, Manitoba

Le cimetière Brookside, situé à Winnipeg, est l’un des plus anciens et

des plus vastes exemples de la tradition des cimetières-jardins dans

l’Ouest du Canada. Établi en 1878, il se trouve sur le territoire visé

par le Traité no 1 et sur le territoire ancestral de la Nation métisse.

Le cimetière, d’une superficie d’environ 70 hectares, est planifié et

réalisé dans un paysage de prairies. Il présente de nombreuses

caractéristiques du style des cimetières-jardins euro-américains, dont

des allées sinueuses, des îlots de formes irrégulières, un cours d’eau

et une conception qui rappelle les parcs. Il présente aussi un éventail

de plantations et une grande variété de monuments funéraires revêtant un

intérêt artistique. En outre, le cimetière Brookside compte l’un des

plus grands Champs d’honneur au Canada, un secteur qui témoigne de la

tradition des cimetières militaires. La forme et l’aménagement du

cimetière illustrent la préoccupation qui prévaut au Canada à la fin du

XIXe siècle et au début du XXe siècle à l’égard de la beauté des villes

et de l’offre d’espaces verts publics dans les villes.

Le cimetière Brookside est d’abord aménagé de 1877 à 1883 dans le style

des cimetières-jardins (ou ruraux) par l’arpenteur et architecte anglais

Thomas H. Parr. Toutefois, la transformation d’un paysage ouvert en un

site qui traduit cette approche pittoresque de la conception paysagère

prend réellement son élan en 1896, lors du transfert du cimetière au

conseil d’administration des parcs publics de Winnipeg, nouvellement

créé. Les responsables imaginent un endroit où tout le monde, sans égard

à la classe sociale, peut échapper aux foules et aux bruits de la ville

dans des lieux conçus de façon à rappeler un décor champêtre agréable.

De 1899 à 1904, David D. England, le premier surintendant des parcs

publics de Winnipeg, modifie et amplifie les plans de Parr et dirige la

plantation de milliers d’arbres à Brookside. Le surintendant des parcs

qui lui succède, George Champion, ajoute un étang et un pont, plante

d’autres arbres et aménage la partie nord du site en respectant le style

des cimetières-jardins.

Au début du XXe siècle, la partie nord du cimetière Brookside devient le

Champ d’honneur militaire. La section du Champ d’honneur datant de

l’époque de la Première Guerre mondiale est particulièrement importante

et présente une conception singulière de cimetière militaire qui est

antérieure à l’approche normalisée de la Commission des sépultures de

guerre du Commonwealth. Cette section témoigne des efforts d’un groupe

de service local voulant rendre hommage aux soldats tombés au combat. Le

cœur du Champ d’honneur est un îlot communément appelé « Tear Drop », où

les tombes sont placées de façon à former une larme, d’où son surnom en

anglais. En 1922, on installe au centre de la larme une Croix du

Sacrifice de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth.

Au-delà de cette section, l’aménagement axial normalisé de la Commission

est adopté et, en 1960, on y ajoute la Pierre du Souvenir de la

Commission. Cette pierre, la seule au pays, est dédiée à tous les

marins, soldats et aviateurs du Commonwealth qui sont enterrés au

Canada. Cet emplacement a été choisi puisque le cimetière,

symboliquement, se trouve près du centre du pays.

Le cimetière Brookside abrite d’autres monuments importants et éléments

historiques, notamment les portails en pierre calcaire et en fer forgé

du début du XXe siècle, un cairn dédié aux anciens combattants de la

guerre de Corée, un cairn dédié aux anciens combattants de la bataille

de Hong Kong, un monument à la mémoire des victimes de l’accident

ferroviaire de 1947 à Dugald, le monument commémoratif des pompiers de

Winnipeg, et le monument de l’Université du Manitoba à la mémoire des

personnes qui font don de leur corps à la science.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1986 |

Lieu historique national du Canada du Couvent-des-Sœurs-Grises

Winnipeg, Manitoba

Le lieu historique national du Canada du Couvent-des-Sœurs-Grises est un

édifice élégant de deux étages à toit en croupe présentant une influence

des techniques de construction de la Compagnie de la Baie d’Hudson par

sa construction en bois équarri et du classicisme européen dans sa

façade symétrique à neuf baies. Le couvent, qui fait face à la rivière

Rouge et au centre-ville de Winnipeg, est une composante importante du

complexe historique religieux, catholique romain, de St. Boniface. Le

bâtiment sert maintenant de musée de St. Boniface.

Ce couvent, dans lequel habitait le premier groupe de sœurs grises à

venir s'établir dans l'Ouest, a été érigé de 1846 à 1851. La conception

revient à sœur Marie-Louise Valade et à l'abbé Louis-François Richer

Laflèche qui ont travaillé en collaboration avec les constructeurs

locaux Louis Galarneau et Amable Nault. Construit en billots de chêne

blanc, le couvent a été par la suite réparé et agrandi pour répondre à

l'évolution des besoins. Il constitue un exemple exceptionnel de

construction à charpente de bois dite « de la rivière Rouge ». En tant

que mission, le couvent offrait les locaux nécessaires aux différentes

tâches des religieuses dans les domaines de la santé, de l’éducation et

de la charité, ce qui comprenait prendre soin des personnes âgées et des

orphelins, traiter les malades et instruire les enfants. Il s'agissait

du premier établissement de ce genre dans l'Ouest canadien. Les

religieuses ont quitté le couvent dans les années 1950, et la ville de

St-Boniface (maintenant Winnipeg) l'a loué pour le transformer en

musée.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 1101, 1995 |

Lieu historique national du Canada Dalnavert

Winnipeg, Manitoba

Le lieu historique national du Canada Dalnavert est une maison de la fin

du XIXe siècle, en brique rouge, de deux étages et demi, avec une grande

véranda de bois. Elle est située sur un grand terrain double dans un

secteur résidentiel, au centre-ville de Winnipeg. Une dépendance d'un

étage a été ajoutée à l'arrière de l'édifice pour servir de centre

d'orientation au Musée Dalnavert.

Dalnavert a été désigné lieu historique national en 1990 parce que c'est

un bel exemple du style néo-Queen Anne, dont s’inspire l’architecture

domestique.

Construite en 1895 pour Sir Hugh John Macdonald et sa jeune famille, la

maison est située sur un grand terrain double. Sir Hugh John Macdonald,

qui a été Premier ministre du Manitoba de 1899 à 1900 était le fils de

Sir John A. Macdonald. La composition asymétrique, la brique rouge et

les boiseries contrastantes, la masse variée et les ornements

éclectiques de la maison sont typiques du style néo-Queen Anne. Sa riche

décoration intérieure, tout comme la véranda qui ceinture la maison,

sont également représentatives de ce style. Le plan compact et la ligne

de toiture relativement simple illustrent l’adaptation de ce style à un

climat froid.

|

©Arch. J. Wilson Gray, 1912 |

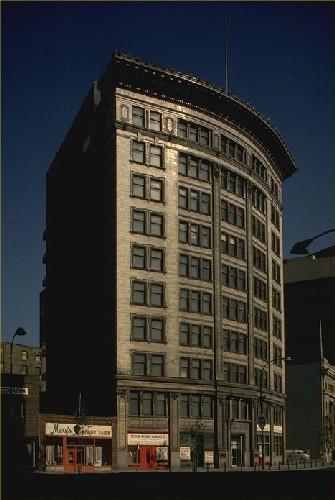

Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Confédération

Winnipeg, Manitoba

Haut de dix étages, l'édifice Confédération de Winnipeg a été construit

en 1912. Il est situé sur la rue Main, au coeur de l'ancien quartier des

affaires de la ville de Winnipeg. Le lieu désigné comprend le bâtiment

et la propriété sur laquelle il s'élevait au moment de la

reconnaissance.

L'édifice Confédération a été désigné lieu historique national en 1976

parce qu'il est un bon exemple des premiers gratte-ciels inspirés de

l'oeuvre de Louis Sullivan.

Conçu par l'architecte de Toronto, J. Wilson Grey, pour être le siège

social de la Confederation Life Association, cet édifice témoigne de

l'influence de Louis Sullivan, de l'école de Chicago. Respectant la

tradition de cette école, la façade de l'édifice révèle sa construction

à ossature d'acier et sa division en trois sections fonctionnelles

exprimées horizontalement.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |

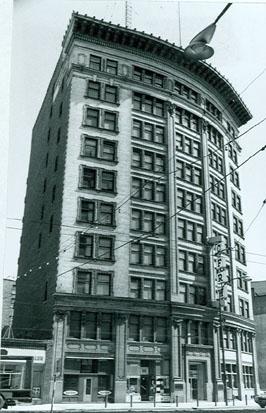

Lieu historique national du Canada de l'Édifice-Public-de Portage La Prairie

Portage La Prairie, Manitoba

L'édifice public de Portage la Prairie, qui est maintenant l'hôtel de

ville, est un imposant édifice public de deux étages et demi, en pierre

calcaire jaune, coiffé d'un toit en tôle galvanisée grise. Ce bâtiment,

construit de 1896 à 1898, est situé bien en vue sur la rue principale de

Portage la Prairie. Il servait de bureau de poste et de bureau pour les

ministères des Douanes et du Revenu de l'intérieur du Dominion, et

reflétait l'ambition de la ville. L'édifice, construit par Thomas

Fuller, l'architecte en chef du ministère des Travaux publics du

Dominion, se compose d'un mélange de styles architecturaux : second

Empire, néo-gothique de l’époque victorienne à son apogée, et néo-roman

à la Richardson.

À la fin du XVIIIe siècle, le Canada était une nation qui avait

récemment acquis son indépendance. À ce titre, son gouvernement devait

fournir, dans tout le continent en plein développement, les services de

base relevant de sa compétence. Le ministère des Travaux publics a donc

nommé un architecte en chef afin de superviser la construction

d'édifices dont le rôle consistait à abriter ces services tout en

assurant la visibilité du gouvernement fédéral. Thomas L. Fuller

(1823-1898), un architecte anglais, a occupé le mandat d'architecte en

chef de 1881 à 1898. Pendant son mandat, de nombreux édifices ont été

construits dans tous les coins du pays. Le bureau de poste de Portage la

Prairie, terminé en 1898, était un des 66 petits bureaux de poste

urbains construits pendant cette période, et seul celui-ci subsiste dans

l'Ouest du Canada.

Même si ces 66 bâtiments appartenaient tous à un genre spécifique, leur

conception individuelle et l'emploi de matériaux locaux assuraient

l'adaptation de chacun à son site. Leur plan standard comprenait un hall

ouvert au rez-de-chaussée, scindé en une salle et une zone de traitement

du courrier. Au deuxième étage, on trouvait les bureaux des ministères

des Douanes et du Revenu de l'intérieur. Le concierge habitait au

troisième étage, tandis qu'au sous-sol se trouvaient la chaudière, une

cave à charbon et une zone d'entreposage.

L'extérieur de l'édifice public de Portage la Prairie illustrait la

vision de Fuller, tout comme les autres édifices publics de tout le

pays. Le bâtiment est en pierre calcaire brute avec un cordon de pierre

de taille, sur une fondation en moellons de pierre des champs. La

charpente en bois des étages supérieurs est soutenue par des colonnes

intérieures en fonte. Comme les autres œuvres de Fuller, l'édifice

présente un mélange éclectique d'influences stylistiques. Les baies

symétriques et les entrées avant latérales, le toit mansardé et les

ornements classiques indiquent l'influence du style second Empire

français, alors que la ligne de toiture diversifiée, l'attention aux

couleurs et aux textures de la pierre et les volumes saillants et en

retrait trahissent l'influence du style néo-gothique de l’époque

victorienne à son apogée. De leur côté, la volumétrie diversifiée et les

garnitures des ouvertures ornées de larges voussoirs expriment

l'influence américaine du style néo-roman à la Richardson. Ces trois

styles sont typiques des édifices publics de l'époque.

Malgré son adaptation à l'évolution constante des procédures

gouvernementales, l'édifice public de Portage la Prairie a subi très peu

de modifications extérieures, mis à part le remplacement des fenêtres et

la construction d'un rajout de plain-pied à l'arrière pendant les

rénovations effectuées de 1920 à 1922. Les matériaux, les formes et les

ornements de cet ajout s'harmonisaient avec l'édifice qu'on agrandissait

pour répondre au besoin accru d'espace pour les bureaux de la douane. En

1960, l'édifice a été réaménagé et il est devenu l'hôtel de ville de

Portage la Prairie. Les bureaux municipaux et du maire occupent

maintenant le rez-de-chaussée, tandis que le deuxième étage a servi de

tribunal, de bibliothèque et de centre d'art. Deux cellules de prison

qui subsistent rappellent l'époque où un détachement de la GRC occupait

le sous-sol. En 2005, on a restauré les deux entrées d'origine,

l'escalier de la façade ouest et les boiseries des étages supérieurs

afin de préserver pour le futur la vie de l'hôtel de ville.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1994 |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-Holy-Trinity

Winnipeg, Manitoba

Depuis sa construction en 1883-1884, le lieu historique national du

Canada de l'Église-Anglicane-Holy Trinity, qui est entouré des grands

édifices de verre et d'acier du centre ville de Winnipeg, a été témoin

de l'évolution de l'arrondissement qui est passé d'une prairie dégagée à

un centre commercial urbain. Cette pittoresque église en pierre calcaire

brute, qui évoque les églises paroissiales anglaises, est un bel exemple

du style néo-gothique de l'apogée victorien, attesté par l'interaction

dynamique des formes et des détails des faîteaux, contreforts, pignons

et lignes de toiture. L'édifice a conservé une quantité étonnante de ses

éléments d'origine. L'entrée principale de la rue Donald ayant été

condamnée, on accède maintenant à l'église en passant par la salle

paroissiale. Située dans un enclos paroissial paysager compact, l'église

Holy Trinity continue à être une paroisse très active du diocèse

anglican de Rupertsland.

Quand la paroisse Holy Trinity, constituée en 1867, n’eut plus assez de

sa deuxième église, la congrégation a organisé un concours

d'architecture, dont Charles H. Wheeler, architecte né en Angleterre et

membre actif de la congrégation, a remporté le prix de 300 dollars. Les

plans de Wheeler répondaient à merveille aux ambitions de cette petite

ville, mais, manquant de fonds, la paroisse finalement a dû renoncer à

construire le grand clocher et la flèche prévue dans le coin sud-est.

L'église Holy Trinity, terminée en 1884, a un plan cruciforme au contour

irrégulier, et un toit à pignon à pente raide avec de hautes lucarnes.

La pierre calcaire jaune-miel brute des murs est également employée avec

bonheur dans les larmiers de nombreuses fenêtres en ogive, et ceux,

terminés par des reliefs de visages humains qui coiffent les entrées. La

ligne de toiture descend en s'appuyant sur des contreforts jumeaux

surmontés chacun d'une tourelle extravagante. Diverses croix de pierre

placées au sommet des nombreux pignons et lucarnes attestent l'évolution

et la diversité culturelle de ce symbole chrétien.

À l'intérieur, on trouve un plafond à blochets ouvragé et de magnifiques

vitraux. Le remplage gothique ouvragé des fenêtres du chœur et de

l'entrée, avec ses ogives, est réduite à une forme plus simple dans les

fenêtres bordant la nef. Au-dessus, les fenêtres hautes présentent un

remplage trilobé qui symbolise judicieusement la Sainte Trinité. Le

plafond à blochets, fini en bois moiré noir, prolonge à une échelle plus

grande le remplage des fenêtres par des entrelacements ouvragés d'arches

reposant sur des piliers peints coiffés de toute une gamme d'ornements à

têtes humaines et d'animaux, de volutes et de feuilles. Un régime

d'entretien et de soins, appliqué depuis longtemps, a permis de

conserver intacte la plus grande partie de l’aménagement et de

l’ameublement d'origine de l'intérieur de l'église, si bien que celui-ci

a conservé un niveau d'intégrité remarquable.

En 1966, on a remplacé la salle paroissiale de 1912, qui masquait le

vitrail à l'arrière du chœur, par une structure plus basse qui cadre

davantage avec la conception de l'église tout en ménageant encore assez

d'espace pour les nombreuses activités de la paroisse.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Andrew's

St. Andrews, Manitoba

Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Andrew's

est une petite église en pierre de style néogothique, située dans la

communauté de St. Andrew's au Manitoba, à environ dix kilomètres au nord

de Winnipeg. L'église est située dans un enclos paroissial sur la rive

ouest de la rivière Rouge, au coin nord-ouest de l'intersection des

chemins River et St. Andrew's. Elle est entourée d'un mur de pierre en

moellons, datant au moins de 1858.

Cette église, construite à la place d'un bâtiment en bois plus ancien, a

été consacrée en décembre 1849 par la Société des missions de l'Église

anglicane, dans le cadre de sa mission dans la colonie de la rivière

Rouge.

Le style néogothique dans le contexte pionnier s’exprime ici dans

l’emploi d’éléments des plus fondamentaux : une forme rectangulaire

simple, un toit à pignon et une tour. L'église en pierre a été conçue

par son révérend, William Cockran, de la Société des missions de

l'Église anglicane. Le maçon hébridais Duncan McRae (1813-1898) a

supervisé la construction de l’édifice, tandis que le charpentier John

Tait a réalisé l’aménagement intérieur. Les paroissiens locaux ont

offert des dons, en plus de fournir la main d'œuvre et les pierres

calcaires provenant de carrières locales. Les trois cloches de fer de la

tour et la flèche de l'église appelaient les paroissiens à la prière.

Lorsque les fonctions de mission de St. Andrew's ont pris fin en 1886,

l'église est devenue ce qu'elle est encore aujourd'hui, le lieu de culte

d'une paroisse active, et un point d'intérêt de la province.

Suite à l'évolution de la liturgie au XIXe siècle, on a modifié

l'emplacement de l'autel. Une défaillance dans deux murs extérieurs en

pierre a entraîné d'importantes réparations en 1931 et 1932. On a

également dû entretenir régulièrement le bois des fenêtres et de la

flèche. En 1983 et dans les années 1990, on a effectué d'importantes

réparations aux murs, aux fondations, aux poutres du toit et au clocher

de l'église.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Catholique-Ukrainienne-Church of the Immaculate Conception

Cook's Creek, Manitoba

Le lieu historique national du Canada de

l'Église-Catholique-Ukrainienne-Church of the Immaculate Conception se

situe à un carrefour dans la localité rurale de Cook's Creek, au

Manitoba. Ses dimensions imposantes et son profil aux nombreux dômes

composent une silhouette unique dans un paysage plat qui se démarque

dans la prairie environnante. Il s’agit d’une église ukrainienne simple,

inspirée de l’architecture de Kiev, qui se distingue par sa volumétrie

byzantine complexe, ses matériaux de construction de l’ère de la Grande

Crise et ses détails de style populaire.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de

l'Église-Catholique-Ukrainienne-Church of the Immaculate Conception

réside dans son illustration de l'œuvre architecturale du révérend

Philip Ruh, typique de l'architecture religieuse ukraino-canadienne des

Prairies. La communauté de Cook’s Creek a été, de 1930 à 1962, la

paroisse du révérend Philip Ruh (1883-1962) qui a conçu 33 autres

églises ukrainiennes au Canada, dont plusieurs au Manitoba.

L’église, qui est l’une des conceptions les plus audacieuses de M. Ruh,

est dotée de neuf dômes ou structures en forme de dôme, d’un agencement

de volumes de hauteurs différentes ainsi que de grandes chapelles et

nefs latérales qui rappellent le style des églises à dômes multiples de

Kiev, qui ont inspiré le constructeur. Les murs extérieurs prennent

l’apparence du calcaire de Tyndall grâce à leur riche couleur dorée,

mise en valeur par des rangées d’étoiles rouges et vertes peintes sur la

corniche inférieure et autour des arches des portes. À l’intérieur, les

sections aux couleurs vives créent un véritable tableau par leur

juxtaposition d’orange brûlé, de pervenche, d’ocre et de vert foncé,

tandis que des bandes de marbrures de couleurs voyantes font ressortir

divers éléments architecturaux, comme les nervures des voûtes et les

arêtes des pilastres, ce qui confère à l’église une signature locale

charmante.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1996 |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Catholique-Ukrainienne-de-la-Résurrection

Dauphin, Manitoba

Le lieu historique national du Canada de

l'Église-Catholique-Ukrainienne-de-la-Résurrection est une grande église

en béton à plusieurs dômes qui se situe dans la ville de Dauphin, au

Manitoba. Son extérieur exubérant et son intérieur très décoré expriment

de manière frappante la fierté et les valeurs culturelles de la

communauté ukraino-canadienne qui l'a construite au milieu du XXe

siècle.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de

l'Église-Catholique-Ukrainienne-de-la-Résurrection a trait au fait que

ses formes, sa conception et sa décoration, qui découlent du respect des

traditions iconographiques catholiques byzantines par la congrégation,

illustrent l'identité ukraino-canadienne. Les Ukrainiens de

l'établissement par îlots de Dauphin, arrivés dans la région en 1896,

ont construit cette église de 1936 à 1939. Ses plans ont été conçus par

le révérend Philip Ruh, pasteur de la congrégation ukrainienne voisine

de Cook's Creek. Pour économiser des frais de construction, Ruh a essayé

le béton pour produire des textures et des effets décoratifs

intéressants tout en étant suffisamment robustes et durables pour

résister au climat canadien. Theodore Baran, un artiste religieux

ukrainien immigré au Canada, a décoré l'intérieur de l'église en

1957-58.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Ukrainienne-St. Michael

Stuartburn, Manitoba

Le lieu historique national du Canada de l'Église-Ukrainienne-St.

Michael, situé à Gardenton, Manitoba, est une église blanche en bois

entourée de terres agricoles construite par le premier groupe de colons

à immigrer au Canada en provenance de Bucovine (située maintenant en

Ukraine de l’ouest). Sa masse, son dôme en bulbe reflètent le patrimoine

architectural ukrainien d'influence byzantine. Un clocher isolé en bois,

dont la forme évoque un empilement de cubes, a été ajouté à proximité en

1906.

Quarante-trois bénévoles de l'arrondissement ont construit l’église St.

Michael sous la supervision de Wasyl Kekof, un charpentier qualifié de

Bucovine. Ils ont adapté leurs techniques ancestrales aux outils simples

et matériaux dont ils disposaient. Ils ont commencé par couper les

billots au cours de l'hiver de 1897-1898. Ils venaient tout juste

d'arriver quelques mois auparavant, formant la première vague

d'immigration provenant de Bucovine et de Galicie, maintenant en Ukraine

de l'ouest. Lors de la consécration de l'église en octobre 1899,

l'arrondissement abritait 250 familles ukrainiennes qui suivaient les

rites orthodoxes ou catholiques grecs.

Pour préserver le patrimoine de l'église grecque orthodoxe, qui suit le

«rite de l'Est» lié à l'empire byzantin, ce groupe de colons a dû se

remémorer l'architecture des églises de leurs petits villages, élaborée

aux XIe siècle et XIIe siècles. Le plan de l'église concrétise ce lien

avec les traditions. Il contient en effet une série d'espaces, appelés

«cadres» qui mènent, à travers les trois zones principales, aux

iconostases. Dans le cadre central, le plus grand dôme est richement

peint d'étoiles dorées sur un fond bleu foncé pour inspirer des pensées

célestes. Les murs et les iconostases du dernier cadre sont richement

décorés par des icônes encadrées et du mobilier religieux, tous

d'excellente facture. L'intérieur est encore aujourd'hui pratiquement

tel qu'il était en 1915.

Même si l'église est construite en billots sur des fondations peu

profondes en pierre des champs, avec un colmatage de mousse et des coins

en queue d'aronde, les paroissiens ont recouvert les billots d'un

parement de bois en 1901. Un clocher isolé en bois en deux parties,

contenant trois cloches en fonte, a été construit en 1906 dans l'enclos

paroissial, également dans le style de Bucovine. En 1915, alors que

l'église avait besoin d'un nouveau toit, les paroissiens ont demandé à

Menholy Chalaturnyk, un jeune homme de l’endroit arrivé de Bucovine en

1905, de le construire. Un artisan voisin lui avait enseigné l'art de la

charpenterie traditionnelle ukrainienne. Chalaturny a donc conçu et

construit les trois coupoles en 1915, la plus grande coiffant le cadre

central, tandis que les deux autres plus petites recouvrent les cadres

est et ouest. St. Michael a pris son apparence actuelle lorsqu'on a

reconfiguré son toit de chaume en croupe d'origine pour lui donner son

apparence actuelle.

Alors qu'une deuxième église ouvre ses portes en 1934, l'ancienne église

ukrainienne orthodoxe St. Michael sera uniquement utilisée pour la

célébration annuelle au mois d'août. Elle rappelle le riche patrimoine

culturel et l'excellence de la main-d'œuvre que les premiers Ukrainiens

ont apportés avec eux au Canada.

|

©Heritage Recording and Technical Data Services, Heritage Conservation Program, RPS, "Designated Building Heritage Recording Report: Preliminary Record of 5 Grain Elevators, Inglis, Manitoba", September/October 1996

©Heritage Recording and Technical Data Services, HCP, RPS, "Preliminary Record of 5 Grain Elevators, Inglis, Manitoba", September/October 1996, photo 07526/23 |

Lieu historique national du Canada des Élévateurs-à-Grains-d'Inglis

Shellmouth-Boulton, Manitoba

Dans la petite ville d'Inglis, au Manitoba, une rangée de grands

élévateurs en bois est disposée le long de la voie ferrée. Il s'agit du

lieu historique national du Canada des Élévateurs-à-Grains-d'Inglis, une

des rares icônes de l'«âge d'or du grain» qui subsistent dans les villes

des Prairies. Ces élévateurs, qui ne servent plus, sont préservés à

titre de lieu historique.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada des

Élévateurs-à-Grains-d'Inglis a trait au fait qu'il représente

visuellement, symboliquement et réellement un phénomène typique du

paysage des villes des Prairies au début et au milieu du XXe siècle.

Ces cinq élévateurs à grains ont été construits le long de l'emprise

d'une voie du Canadien Pacifique desservant la ville nouvelle d'Inglis,

terminée en 1922. Quatre d'entre eux ont été bâtis pendant l'âge d'or du

grain, et le cinquième pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été

construits par des compagnies qui connaissaient bien ce type de localité

: N.M. Paterson & Son (1922), la Northern Elevator Company (1922),

Matheson-Lindsay (1922-23), Reliance (1941), et l'Union des producteurs

de grains Limitée (1925). Ces élévateurs ont plusieurs fois changé de

propriétaires au fil des ans, parmi eux figuraient d'autres compagnies

bien connues comme la Compagnie nationale des grains et le Syndicat du

blé du Manitoba. Depuis leur fermeture en 1995, ces élévateurs ont été

restaurés à des fins touristiques.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2006 |

Lieu historique national du Canada Fort-Dauphin

Winnipegosis, Manitoba

Durant l'automne de 1741, à la demande des Cris et Assiniboines, Pierre

de la Vérendrye construisit dans ce voisinage le fort Dauphin.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

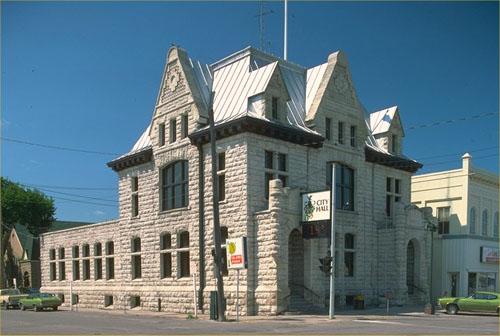

Lieu historique national du Canada Fort-Dufferin

Emerson, Manitoba

Situé dans une zone rurale au nord de la ville d’Emerson, au Manitoba,

sur la rive ouest de la rivière Rouge, le lieu historique national du

Canada du Fort-Dufferin est composé des ruines du complexe central

construit pour la Commission des frontières nord-américaines (CFNA) à

partir de 1872. Il a ensuite été utilisé par la Police à cheval du

Nord-Ouest (P.C.N.-O) en préparation pour la Marche vers l’Ouest et il a

aussi servi de poste de police au cours de l’hiver 1875.

Dès 1872, le fort Dufferin a servi de base d’opérations sur le terrain à

la Commission des frontières nord-américaines qui a travaillé au cours

des deux années suivantes à définir et à baliser le 49e parallèle. Par

la suite, la Police à cheval du Nord-Ouest a utilisé le fort Dufferin à

deux reprises, la première fois en 1874 comme poste de maréchal de la

Marche vers l’Ouest, puis à l’hiver 1874-1875 comme quartier général de

la Division « D ». Entre 1875 et 1879, le fort Dufferin a servi de port

d’entrée au Manitoba et de portail vers l’ouest canadien. Le rôle du

fort Dufferin en tant que poste d’immigration n’a duré que le temps où

les bateaux de la rivière Rouge étaient le principal mode de transport

des immigrants vers le Manitoba. La propriété a ensuite servi d’aire de

quarantaine pour le bétail, avant d’être cédée à des propriétaires

privés, puis par la suite acquise par la province du Manitoba.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Blair Philpott, 2008 |

Lieu historique national du Canada Fort-La-Reine

Portage la Prairie, Manitoba

Le lieu historique national du Canada Fort-La-Reine est situé sur la

rive nord de la rivière Assiniboine, dans le secteur est de Portage La

Prairie, au Manitoba. Il n’existe aucun vestige connu lié au

Fort-La-Reine, mais un cairn de pierre et une plaque ont été érigés par

la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) pour

commémorer le lieu.

La valeur patrimoniale de Fort-La-Reine réside dans ses associations

historiques avec les débuts de l’exploration de l’Ouest durant le Régime

français. Les premiers Européens à visiter l’emplacement du fort étaient

probablement les explorateurs français Radisson et Groseillers, qui

explorèrent la région entre 1658 et 1690 dans le but de récolter des

fourrures. En octobre 1738, Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La

Vérendrye, établit Fort-La-Reine aux abords de la rivière Assiniboine.

Le fort servit alors de base en vue d’une exploration plus approfondie

des prairies canadiennes et constitua également l’un des principaux

postes français de traite des fourrures jusqu’à la fin de l’influence

française, en 1759. Certains signes donnent à penser que Fort-La-Reine

fut abandonné, brûlé et rebâti plusieurs fois, bien que les dates de ces

événements demeurent inconnues, tout comme les emplacements exacts

qu’aurait occupés le fort.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2014

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada du Fort-Prince-de-Galles

Churchill, Manitoba

Fort en pierres du XVIIIe siècle établi dans la baie d'Hudson et utilisé

pour le commerce des fourrures.

Outre les imposantes fortifications du fort Prince-de-Galles près de

Churchill, Manitoba, ce lieu historique national du Canada comprend les

installations du cap Merry et de l'anse Sloop. Vous pouvez y faire

l'expérience de la diversité de l'histoire de la Compagnie de la Baie

d'Hudson et de la traite des fourrures au début du XVIIIe siècle. Le

centre d'accueil de Parcs Canada, situé à Churchill au Manitoba, offre

une excellente introduction aux divers sites par ses expositions et ses

présentations spéciales.

Le lieu historique national du Canada du Fort-Prince-de-Galles est une

forteresse en ruines du début du XVIIIe siècle que la Compagnie de la

Baie d'Hudson a construite pour y faire la traite des fourrures. Les

murs de pierre subsistants se détachent de la toundra environnante sur

la rive de la baie d'Hudson, à l'embouchure de la rivière Churchill,

dans le nord du Manitoba.

La valeur patrimoniale du fort Prince-de-Galles a trait à ses liens

historiques, aux vestiges du fort et au paysage culturel du site. C'est

la Compagnie de la Baie d'Hudson qui l'a construit entre 1731 et 1771, à

une époque où sa principale route d'expédition et d'approvisionnement

partait de la baie d'Hudson et traversait les eaux arctiques. Les

Anglais ont voulu construire une forteresse imprenable, si bien

qu'aujourd'hui subsistent encore ses murs imposants de 12 m d'épaisseur

et ses quarante canons montés sur affûts, ainsi que la batterie, le

canon et la poudrière assurant la sécurité du cap Merry. En 1782,

l'explorateur Samuel Hearne, alors commandant du fort, a cédé le fort

aux Français, ce qui a mis fin à son occupation par la Compagnie de la

Baie d'Hudson et donc à l'utilité du fort. Entre 1935 et 1965, Parcs

Canada a effectué quelques minimes réparations aux murs de la

forteresse.

|

©Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada, C-001932, 1821

©Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada, PA-011337, c. 1872. |

Lieu historique national du Canada Forts Rouge, Garry et Gibraltar

Winnipeg, Manitoba

Fort Rouge - La Vérendrye (1738); Fort Gibraltar - Compagnie du

Nord-Ouest (1810); Fort Garry - Compagnie de la Baie d'Hudson

(1822)

Le lieu historique national du Canada Forts Rouge, Garry et Gibraltar

est situé sur trois emplacements différents, au confluent des rivières

Rouge et Assiniboine, au centre-ville de Winnipeg, au Manitoba. L’unique

vestige encore visible au-dessus du sol à cet endroit est l’entrée nord

du fort Garry II, à Upper Fort Garry Park, dont les murs ont été

partiellement reconstruits. Les emplacements des deux forts Gibraltar et

du premier fort Garry ont été localisés près de l’endroit où se trouve

aujourd’hui la gare Union, alors qu’on croyait que le fort Rouge était

situé à South Point, tout juste au sud, de l’autre côté de la rivière

Assiniboine. La reconnaissance officielle fait référence au tracé au sol

du fort Garry II, aux vestiges archéologiques connus des forts Gibraltar

I et II et du fort Garry I, ainsi qu’à l’emplacement probable du fort

Rouge.

Situés à la rencontre des rivières Assiniboine et Rouge, les forts

Rouge, Garry et Gibraltar illustrent l’évolution de la traite des

fourrures dans l’Ouest, dès le début de l’expansion vers l’ouest et

jusqu’à la domination de la Compagnie du Nord-Ouest, puis de la

Compagnie de la Baie d'Hudson.

Érigé en 1738, le fort Rouge fait partie du plan d’expansion de la

traite des fourrures vers l’ouest prévu par Pierre Gaultier de Varennes

et de la Vérendrye au nom de la France. À cette époque, le fort sert de

poste de traite pour les échanges avec les Autochtones de la région. Il

reste ouvert seulement pendant une saison, et dès 1807, la Compagnie du

Nord Ouest commence la construction du fort Gibraltar sur un site à

proximité. Ce dernier devient le principal fort de la compagnie dans les

terres intérieures et sert au commerce du pemmican, permettant

d’approvisionner les autres localités de l’Ouest jusqu’à sa destruction,

en 1816, au cours d’un conflit avec la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Lorsque les deux compagnies s’associent en 1821, le fort est reconstruit

sous le nom de fort Garry. Érigé sur le site même du fort Gibraltar, ou

près de celui-ci, le fort Garry devient le fort le plus important à

Winnipeg, même si sa position instable près des berges de la rivière

nécessite son déplacement vers des terres plus élevées en 1836. Le fort

Garry II est partiellement démoli en 1882, mais son entrée nord est

aujourd’hui le seul vestige visible au-dessus du sol qui subsiste de la

construction successive de forts au confluent des rivières Rouge et

Assiniboine.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |

Lieu historique national du Canada de la Gare du Canadian Northern à Miami

Miami, Manitoba

La Gare de Miami est une petite gare ferroviaire d'un étage et demi en

bois, jouxtant la voie ferrée dans la communauté agricole de Miami au

Manitoba.

La Gare de Miami a été désignée lieu historique national en 1976 pour

commémorer le développement du réseau ferroviaire du Canadian Northern,

et parce qu’elle est un des rares exemples préservés de gare du Canadian

Northern Railway (CNR) qui, fondé en 1899 par William Mackenzie et

Donald Mann suite à la fusion de deux petites voies d’embranchement du

Manitoba, est vite devenu un grand réseau ferroviaire transcontinental.

La gare actuelle, construite vers 1905, est représentative des nombreux

dépôts de conception simple construits par le CNR dans les Prairies.

Elle illustre la brève période de prospérité qu’a connue Miami lors de

l’essor de l’industrie du chemin de fer au début du XXe siècle.

Aujourd’hui, la gare sert de musée ferroviaire pendant la saison

estivale.

|

©Former Canadian Pacific Railway Station, Sean Marshall, 2003 |

Lieu historique national du Canada de la Gare-du-Canadien-Pacifique-à-Winnipeg

Winnipeg, Manitoba

Le lieu historique national du Canada de la

Gare-du-Canadien-Pacifique-à-Winnipeg est l'ancienne gare ferroviaire du

Canadien Pacifique située au 181, avenue Higgins, à Winnipeg. Ce

magnifique édifice de quatre étages de style Beaux-Arts présente un

contraste d'ornements en brique et en pierre calcaire de Tyndall.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la

Gare-du-Canadien-Pacifique-à-Winnipeg a trait à son impact à titre de

grande gare ferroviaire urbaine du XXe siècle. Elle est illustrée par le

style Beaux-Arts de la gare, ses dimensions monumentales, son intérieur

fonctionnel et expansif, ainsi que par l'excellente qualité de ses

matériaux et de sa réalisation. Elle s'exprime également dans la

disposition et l'emplacement de l'édifice.

Cette gare était la quatrième que le Canadien Pacifique a construite à

Winnipeg. Elle a été bâtie de 1904 à 1906 dans le cadre d'un monumental

complexe comprenant un hôtel de luxe, la gare elle-même et une aile

administrative en forme de U. Conçue par les architectes montréalais

W.S. et E. Maxwell, il s'agissait du premier édifice de style Beaux-Arts

construit au Canada. Ses installations ont été agrandies en 1915 par

l'ajout de six lignes principales supplémentaires, la surélévation du

talus, et l'addition d'une salle d'attente de deuxième classe plus

grande et d'installations de manutention des bagages. Le bâtiment a

continué à servir de gare jusqu'en 1978. Le Canadien Pacifique utilise

encore son aile administrative, bien que l'hôtel Royal Alexandra,

associé au complexe, ait été démoli en 1971.

|

©Green Winnipeg, Trevor, September 2010 |

Lieu historique national du Canada de la Gare-Union / Gare-du-Canadien-National-à-Winnipeg

Winnipeg, Manitoba

La Gare Union / gare du Canadien National à Winnipeg est un terminus

ferroviaire en pierre, de quatre étages et de style Beaux-Arts construit

dans la première décennie du XXe siècle. Elle est située au cœur du

centre ville de Winnipeg, à l’angle de la rue Main et de l’avenue

Broadway. Aujourd'hui, l'édifice abrite une gare ferroviaire qui assure

encore le transport de passagers, ainsi que des locaux à bureaux et

commerciaux.

La Gare Union / gare du Canadien National de Winnipeg a été désignée

lieu historique national du Canada en 1976 parce qu’elle compte parmi

les grandes gares de style Beaux-Arts construites dans l'Ouest du

Canada, par les compagnies de chemin de fer Grand Trunk Pacific Railway

(GTPR) et Canadian Northern Railway (CNoR).

La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à la taille, à la disposition,

aux matériaux et à la conception de la gare. Sa construction, un projet

mené conjointement par le CNoR, le National Transcontinental Railway

(NTR), le GTPR et le gouvernement du Dominion, atteste la confiance de

l'industrie ferroviaire et du gouvernement fédéral en la croissance de

l'Ouest canadien.

La Gare Union, construite de 1908 à 1911 selon les plans de Warren and

Wetmore, une firme d’architectes sise à New York, est un des fleurons

des gares de style Beaux-Arts au Canada. Son emplacement illustre aussi

les principes de l’aménagement urbain de style Beaux-Arts, ainsi qu'une

sensibilisation à l'environnement physique s’inspirant du mouvement «

City Beautiful ».

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

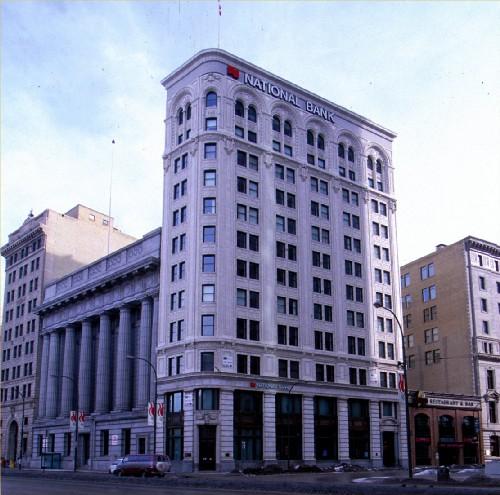

Lieu historique national du Canada des Gratte-Ciel-de-Winnipeg

Winnipeg, Manitoba

Le lieu historique national du Canada des Gratte-Ciel-de-Winnipeg est un

groupe de trois immeubles commerciaux en hauteur situés au sein du lieu

historique national du Canada du Quartier-de-la-Bourse, qui est le noyau

commercial historique de la ville. Bien que présentant des ornements de

divers styles, ils sont dans l'ensemble conformes au style de l'École de

Chicago, qui prévalait à l'époque pour les nouveaux gratte-ciel

apparaissant dans les centres de plus en plus densément construits des

villes.

La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à l'impact de ce groupe

d’édifices monolithiques de grande hauteur, dont la disposition

découlait des nouvelles tendances technologiques et esthétiques

provenant de la métropole de Chicago, en Illinois. Au début du XXe

siècle, lors de l'émergence de ces immeubles de dix à treize étages, ils

établissaient une nouvelle norme de densité pour les

centres-villes.

|

©Stephen Hayter, Commonwealth Air Training Plan Museum, Inc., 1999 |

Lieu historique national du Canada du Hangar-Numéro-Un-du-PEACB

Brandon, Manitoba

Le hangar numéro un du PEACB est un hangar d’entretien et d’entreposage

des avions de la Deuxième Guerre mondiale situé sur le terrain

d’aviation de l’aéroport municipal de Brandon. Ce cube monumental vert

au toit plat, comprend une immense porte coulissante au centre de sa

façade, et des fenêtres de taille industrielle à vitres multiples

au-dessus des ailes basses du hangar de chaque côté.

La valeur patrimoniale du hangar numéro un du PEACB tient à son

association au BCATP en tant que type de construction conçue pour un

usage déterminé et à l’intégrité continue de sa conception, de sa

fonction, de ses matériaux, de sa technologie, de son site et de son

cadre comme représentation de double hangar d’avions terrestres. Le

hangar numéro un du PEACB est un double hangar d’avions terrestres conçu

par la Direction du Génie Construction de l’Aviation royale du Canada

pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été construit en 1940-1941 et

a été le premier des 701 hangars construits selon des normes (de

dimensions, de configuration et de matériaux qui changent peu),

conformément au PEACB, pour soutenir la formation d’équipages du Canada

et du Commonwealth. Il a été rénové depuis 1987 et ses toits, son

armature et ses fenêtres du côté est ont été réparés. Il abrite à

présent le musée PEACB de l’aéroport de Brandon.

|

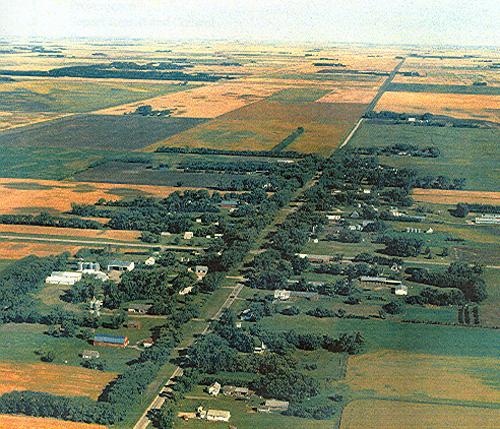

©Concord Aerial Photo |

Lieu historique national du Canada du Homestead-de-Wasyl Negrych

Gilbert Plains, Manitoba

On pense que le Lieu historique national du Canada du Homestead de Wasyl

Negrych est un des exemples les plus complets et les mieux préservés

d'ancienne propriété familiale ukrainienne au Canada. Il est situé près

de la ville de Dauphin, au Manitoba. Ce site, niché dans une vallée

abritée, se compose de dix bâtiments en billots de bois, entourés de

champs et de vergers disposés des deux côtés d'une ancienne route de

colonisation. Ses dix édifices présentent des caractéristiques rares,

comme un toit à longs bardeaux du style des Carpates et un «peech»

complètement préservé, qui est le massif four en bois et en argile qui

formait autrefois le cœur de toutes les maisons ukrainiennes.

Le Homestead de Wasyl Negrych a été désigné lieu historique national en

1966 car : il remonte aux débuts de l'établissement par îlots des

Ukrainiens de Dauphin, si bien qu'on pense qu'il s'agit de l'exemple le

plus ancien et le mieux préservé de ferme pionnière ukrainienne au

Canada; et la maison, son élément central, est le plus ancien logement

ukrainien connu du pays à être encore sur son emplacement d'origine.

La valeur patrimoniale du Homestead de Wasyl Negrych a trait à

l'intégrité de son paysage culturel exprimant l'expérience qu'ont vécue

les colons ukrainiens immigrants. Cette valeur s'exprime dans le paysage

et la disposition fonctionnelle du site, son emplacement, ainsi que la

nature et la composition des anciennes structures qu'il contient. La

famille de Wasyl et Anna Negrych a construit cette propriété de 1897 à

1910, peu après son arrivée au Canada, lorsqu'on lui a attribué sa terre

dans l'établissement par îlots de Dauphin. La propriété contient dix

bâtiments rustiques en billots, dont huit datent de la période initiale

de construction, y compris la maison, une baraque et des fours à cuire

les aliments. Ces ouvrages, en matériaux locaux, sont représentatifs des

traditions ukrainiennes de la famille Negrych. Cette ferme, et son

paysage bien préservé, constituent maintenant un site patrimonial où on

interprète l'expérience de colonisation des immigrants

ukrainiens.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 1026, 1985 |

Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-Fort Garry

Winnipeg, Manitoba

L'hôtel Fort Garry est un hôtel en pierre de style Château datant du

début du XXe siècle. Il est situé au centre-ville de Winnipeg, à une rue

à l'ouest de la gare ferroviaire Union..

L'hôtel Fort Garry a été désigné lieu historique national en 1980 parce

qu'il a été construit dans le style Château, un style d'architecture

reconnu d'importance nationale.

L'hôtel Fort Garry fait partie de la série d'hôtels de style Château qui

ont été construits par les compagnies de chemin de fer canadiennes au

début du XXe siècle pour encourager les touristes à emprunter leurs

routes transcontinentales. Recherchés par les voyageurs à cause de leur

décor élaboré et de leur élégance confortable, ces hôtels sont vite

devenus un symbole national de la qualité hôtelière.

Le style Château, qui a inspiré la conception des hôtels des compagnies

de chemin de fer, en est venu à constituer un type d'architecture

proprement canadien. Construit par Fuller Construction pour le Grand

Trunk Pacific Railway (GTPR), l'hôtel Fort Garry allie la ligne de toit

de style Château à la forme monolithique d'un édifice du XXe siècle. Les

architectes Ross et MacFarlane reprennent certains motifs des autres

hôtels des compagnies de chemin de fer, dont les murs en pierre à chaux

de l'Indiana, qui sont la signature du GTPR. Le cadre spectaculaire,

caractéristique des hôtels des compagnies de chemin de fer de style

Château, a été créé en construisant une structure de treize étages qui

domine le paysage plat des prairies et en plaçant les salles de

réception principales au 7e étage pour offrir une vue magnifique sur la

ville.

|

©St. Boniface City Hall, Lil Zebra, 2005 |

Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Saint-Boniface

Winnipeg, Manitoba

Situé à une intersection importante de St. Boniface, la mission

francophone devenue un quartier de Winnipeg métropolitain, l'Hôtel de

ville de St. Boniface est un édifice de trois étages en brique rouge, de

style classique, avec une tour centrale recouverte d'un dôme. Il a été

construit au début du XXe siècle.

Construit par la compagnie William Grace de Winnipeg en 1905, ce nouvel

hôtel de ville a été soigneusement conçu pour le distinguer de ceux des

municipalités avoisinantes, pour attirer des gens et des investissements

dans la localité. Ses dimensions imposantes et son style néo-classique

formel étaient faits pour symboliser le caractère dominant, stable et

optimiste de cette petite localité. Cédant à la pression du public après

la construction, l'architecte a remplacé la tour originale par la tour

actuelle, construite en 1911. Lors de la restauration de 1988, on a

ajouté une annexe arrière, et installé des horloges dans la tour. Après

la fusion de St. Boniface avec Winnipeg en 1972, on a transformé l'hôtel

de ville pour qu'il accueille l'administration municipale

centralisée.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de La Fourche

Winnipeg, Manitoba

Lieu de rencontre historique au confluent des rivières Rouge et

Assiniboine .

La Fourche revêt une importance historique nationale en raison de son

emplacement stratégique au confluent des rivières Rouge et Assiniboine,

jadis maillons d'un vaste réseau continental de voies fluviales.

L'importance du lieu découle du fait qu'il a toujours servi, au fil du

temps, pour le transport, le commerce et la colonisation. Lieu d'escale

traditionnel des autochtones, La Fourche s'est avérée ensuite un lieu de

choix pour la construction du fort Rouge, du fort Gibraltar et les deux

forts Garry.

Àl'opposé de la plupart des autres lieux historiques nationaux, on ne

commémore pas à La Fourche une période spécifique de l'histoire. Son

importance tient plutôt à son rôle de témoin des nombreux événements qui

ont faconné l'Ouest canadien tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Les premiers occupants ont campé ici, au confluent de deux grandes

rivières, et leur présence en a attiré d'autres au fil des siècles.

Aujourd'hui, La Fourche est le « lieu de rencontre » de Winnipeg. C'est

en effet là que les festivals, les manisfestations spéciales et le

paysage paisible attirent des milliers de personnes, au coeur historique

de la ville.

Le lieu historique national du Canada de La Fourche est une zone

accessible au public au cœur de la ville de Winnipeg, au Manitoba. La

Fourche se compose de secteurs connus sous les noms de Pointe sud et

Pointe nord, situés sur les rives opposées de la rivière Assiniboine,

sur la rive ouest de la rivière Rouge. Sur le plan historique, ce

confluent a été un lieu de transport important pour de nombreuses

générations. Aujourd'hui, La Fourche est un lieu de rassemblement à

diverses vocations, qui comprend des espaces verts, des zones de

loisirs, des opérations commerciales et un stationnement, suite au

réaménagement des anciennes gares de triage du Canadien National.

La Fourche a été désignée lieu historique national du Canada en 1974

parce qu'elle est située stratégiquement au confluent des rivières Rouge

et Assiniboine, si bien qu'elle a été témoin de nombreux événements clés

de l'histoire de l'Ouest canadien. La valeur patrimoniale de La Fourche

est liée au millénaire d'activité humaine dont son paysage culturel a

été le témoin. Elle a également trait à sa situation géographique, aux

signes de l'activité passée et de sa commémoration, ainsi qu'à son

impact stratégique sur l'environnement avoisinant.

Des peuples se sont servis de La Fourche comme lieu de rassemblement,

camp de pêche, lieu de commerce et colonie, pendant au moins six mille

ans. Sur le plan historique, les rivières Rouge et Assiniboine ont été

toutes les deux d'importants couloirs de transport dans l'Ouest

canadien. Au fil du temps, les rivières ont formé des méandres et leurs

cours ont changé. Le site commémoré sous le nom de «La Fourche» a eu de

nombreuses fonctions pendant deux périodes historiques : il y a 7600 à

3000 ans (soit de 5600 à 1000 avant J.C.), et d'il y a 1500 ans à

aujourd'hui (soit de 500 à 2000 après J.C.). À titre de zone

traditionnelle de transition entre les prairies et les terrains boisés,

elle servait de lieu de rassemblement et de commerce à un large éventail

de groupes culturels des Premières nations, et notamment aux peuples

Algonquiens du centre et du sud du Manitoba, du nord-ouest de l'Ontario

et du Minnesota, et peut-être de parties du Dakota du Nord.

Au XVIIIe siècle, elle servait de camp saisonnier provisoire aux peuples

Assiniboine, Ojibwa (Saulteaux), Cri et Dakota (Sioux). En outre, le

premier établissement européen dans l'Ouest du Canada (le Fort Rouge de

La Vérendrye, de 1736 aux années 1740) était également situé à

proximité. Aux XIXe et XXe siècles, La Fourche servait de point de

relais pour la colonisation et l'expansion vers l'Ouest. Elle était le

site du Fort Gibraltar I (1810-1816) et du Fort Gibraltar II (1817-1821)

pour la traite des fourrures, du Fort Garry I (1817-1852), d'une réserve

de la Compagnie de la Baie d'Hudson (1836-1907) et de gares de triage

d'un important chemin de fer (1888-1988). Des fouilles archéologiques

spécifiques effectuées à La Fourche en 1984, 1987 et 1988 ont permis de

récupérer 190 800 objets (mobiles et in situ) représentant notamment les