|

Résumés parc

Nouvelle-Écosse

Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux

(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs

Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond

gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada Acacia Grove/ Maison-Prescott

Starr's Point, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada Acacia Grove / Maison-Prescott est

un grand domaine situé dans la vallée de la rivière Annapolis en

Nouvelle-Écosse. Trônant au milieu de jardins et de vergers cette belle

maison géorgienne du début du XIXe siècle présente une volumétrie

rectangulaire, une façade avec ouvertures régulièrement espacées, un

toit en croupe bas tronqué, des cheminées massives à chaque extrémité et

un petit fronton au-dessus de l'entrée principale. Cette grande

résidence en brique de deux étages et demi est un excellent exemple

d'architecture domestique s'inspirant de la tradition classique

britannique.

Acacia Grove, une résidence en brique, empreinte de dignité, respecte

les règles architecturales du style géorgien (le style classique

britannique), qui combine la forme compacte issue de la tradition

classique britannique a une ornementation dérivée de la tradition

classique britannique et du style palladien. Ses proportions symétriques

et équilibrées sont agrémentées de détails classiques discrets. Lorsque

Charles Ramage Prescott a pris sa retraite du monde des affaires à

Halifax, il a déménagé dans son domaine rural de la vallée de

l'Annapolis où il avait fait construire une belle maison d'inspiration

classique britannique au milieu de dépendances, de grands jardins et de

vergers. Prescott est renommé pour avoir introduit de nouvelles variétés

améliorées de pommes dans la région, ainsi que pour avoir créé la Fruit

Growers Association. Comme il a planté des bosquets d'acacias et de faux

acacias dans le domaine, ce dernier fut connu sous le nom d'Acacia

Grove. Au fil des ans, le domaine a eu plusieurs propriétaires, et il

s'est finalement dégradé faute de soins. L'arrière-petite-fille de

Prescott l'a restauré dans les années 1930. Le Musée de la

Nouvelle-Écosse le gère à présent à titre de maison-musée.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Académie-de-Lunenburg

Lunenburg, Nouvelle-Écosse

L'Académie de Lunenburg est un grand édifice scolaire du XIXe siècle,

situé à Lunenburg (Nouvelle-Écosse). Il s'agit d'un édifice en bois de

trois étages de style Second Empire, entouré d'un grand terrain de jeux

ouvert. Son emplacement clé, sur Gallows Hill, est visible de presque

tous les endroits à la périphérie de Lunenburg. La propriété est

adjacente au lieu historique national du Canada de

l'Arrondissement-Historique-du-Vieux-Lunenburg.

L'Académie de Lunenburg illustre une étape importante dans l'évolution

du système éducatif de la Nouvelle-Écosse au XIXe siècle, qui est passé

du système d'école à classe unique à un système académique. Les écoles

du comté, qui étaient financées par l'État, offraient un enseignement

secondaire de qualité à l'intérieur du système public. Ceci se reflétait

dans leur conception, leur programme d'études et la qualité des

enseignants et des établissements. L'Académie de Lunenburg a été

construite en 1894-1895 selon les plans de Harry H. Mott, éminent

architecte du lieu.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2007 |

Lieu historique national du Canada de l'Académie-de-Pictou

Pictou, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada de l'Académie de Pictou, dont il

ne subsiste plus rien, est marqué d'une plaque de la Commission des

lieux et monuments historiques du Canada, fixée à un cairn, situé au

coin des rues Church et Willow, à Pictou, en Nouvelle-Écosse. Un sentier

mène au monument qui est entouré d'une clôture de fer et est installé

dans le coin sud-est de la propriété.

En 1803, le mauvais temps oblige Thomas McCulloch, ministre du culte

presbytérien, en route vers l'Île du Prince Édouard, à s'arrêter à

Pictou. On le convainc de rester et de devenir le pasteur de la

congrégation écossaise locale. Dans le but d'ouvrir une école pour les

membres de la communauté écossaise, le pasteur fonde une école

secondaire, puis l'Académie de Pictou en 1816. Dans les années 1820, il

se débat pour obtenir un financement du gouvernement provincial afin que

l'Académie puisse décerner des diplômes. Il cherche aussi à gagner

l'appui de la population à l'endroit de tous les établissements

d'enseignement. Enfin, en 1831, l'Angleterre octroie à l'Académie un

fonds permanent pour l'enseignement des matières de niveaux secondaire

et collégial. À partir de ce moment, l'Académie de Pictou est en mesure

d'offrir un cour classique et scientifique, mais par la suite elle

abandonne l'enseignement collégial. En 1880, l'Académie de Pictou

emménage dans un bâtiment plus vaste, et cède l'ancien à la West End

School, jusqu'à ce qu'il soit démoli en 1932. L'Académie de Pictou

compte parmi ses diplômés de nombreux professionnels et gens d'affaires

renommés du Canada.

|

©Public Archives of Nova Scotia/ Archives publiques de la Nouvelle-Écosse, Bob Brooks Collection/ Collection Bob Brooks |

Lieu historique national du Canada Africville

Halifax, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada Africville est un lieu de

commémoration pour la collectivité afro-canadienne de Halifax. Une

communauté noire d'importance historique y habitait, mais les maisons

ont été démolies dans les années 1960 et le terrain, qui est une

propriété municipale, a été réaménagé pour en faire le parc Seaview.

Africville est située à l'extrémité nord de la rue Barrington qui donne

sur le bassin Bedford, au-dessous du pont A. Murray MacKay. Elle

constitue un symbole de l'organisation communautaire des Afro-Canadiens,

si bien que les gens qui honorent la lutte contre le racisme y vont en

pèlerinage. Un monument en forme de cadran solaire commémorant

l'ancienne collectivité trône au milieu de ce terrain dégagé. La

désignation a trait au paysage et aux ressources associées, y compris

quelques vestiges de fondations.

À l'origine, Africville était peuplée par des Afro-Canadiens qui

cherchaient un emploi à Halifax dans les années 1830 et 1840. Au cours

du XIXe siècle, cette communauté a grandi, jusqu'à disposer de sa propre

école et de sa propre église, l'Église baptiste africaine unifiée de

Seaview. Au fil des ans, la ville de Halifax a constamment refusé de

fournir à cette collectivité les services municipaux communautaires, et

elle a profité du mouvement de rénovation urbaine des années 1960 pour

raser le site. Malgré les protestations de la collectivité, elle a été

démantelée et ses membres ont été relogés ailleurs dans la ville. Mais

une campagne demandant réparation a finalement été organisée, si bien

qu'Africville a pris une connotation symbolique qui persiste encore de

nos jours et représente pour les Afro-Canadiens la nécessité de défendre

fièrement et avec vigilance leurs institutions et leurs traditions. À ce

titre, Africville a servi d'inspiration à d'autres collectivités

afro-canadiennes. Elle a aussi engendré des chefs, comme les membres de

la famille Carvery et Burnley «Rocky» Jones, le renommé défenseur des

droits de la personne. Le terrain a été aménagé par la ville en parc

municipal, le parc Seaview, qui est devenu un lieu de pèlerinage annuel

pour la Société généalogique d'Africville, un organisme composé

d'anciens résidents et de leurs descendants.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Steeves, 1981 |

Lieu historique national du Canada Alexander-Graham-Bell

Baddeck, Nouvelle-Écosse

Évocation du célèbre inventeur.

Le lieu historique national Alexander-Graham-Bell est un musée du 20e

siècle, contenant des objets ayant appartenu à M. Bell, situé sur une

propriété de 10 hectares ayant une vue sur la baie de Baddeck, sur une

partie du lac Bras d'Or et sur Beinn Bhreagh, la maison d'été

d'Alexander Graham Bell.

Le lieu historique national Alexander-Graham-Bell a été établi à titre

de musée historique en 1954 afin d'abriter les objets liés à la vie

d'Alexander Graham Bell. L'importance nationale de ce lieu a été

reconnue, car les objets qui s'y trouvent sont liés à la vie d'Alexander

Graham Bell, enseignant, scientifique et inventeur, une personne

d'importance historique nationale.

La valeur patrimoniale de ce lieu se trouve dans l'association des

artefacts avec Alexander Graham Bell et dans le lieu à proximité de la

maison d'été de Bell qu'il a construite à Baddeck, Nouvelle-Écosse, en

1886 et qu'il a occupée de façon régulière pendant un certain temps

chaque année, jusqu'à sa mort en 1922. Il a réalisé à cet endroit des

expériences scientifiques sur la transmission du son, la médecine,

l'aéronautique, le génie maritime et la construction de structures

tridimensionnelles.

La CLMHC a également décidé de commémorer Frederick Walker "Casey"

Baldwin et Douglas McCurdy pour leurs expériences de vols à Baddeck, en

collaboration avec Bell.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Cimetière

Halifax, Nouvelle-Écosse

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Cimetière de Halifax, en

Nouvelle-Écosse, contient plus de 1 200 monuments et pierres tombales,

ce qui en fait une concentration unique d'art funéraire des 18e et 19e

siècles au Canada. L'ancien cimetière est un rectangle boisé de 0,91

hectares séparé de son environnement urbain par un mur de pierre portant

une clôture de fer forgé décorative. Du côté sud, un important monument

commémoratif de la guerre de Crimée fait face à la rue Barrington. Le

cimetière sert maintenant d'espace vert urbain d'importance.

La valeur patrimoniale de ce site réside dans sa localisation en

périphérie, dans son étendue, dans son aménagement et dans les matériaux

du cimetière ainsi que dans la richesse de la variété de styles et

l'adresse saisissante des images et sculptures de la vaste collection de

monuments funéraires. Utilisé par plusieurs sectes chrétiennes, l'ancien

cimetière était à l'origine géré par l'Église anglicane St. Paul et a

servi la collectivité d'Halifax de 1749 à sa fermeture en 1844. Le

monument commémoratif de Welsford-Parker, hommage à deux ressortissants

de Halifax pour leur service héroïque en Crimée, a été érigé à l'entrée

en 1860, alors que les terrains étaient clôturés et aménagés.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

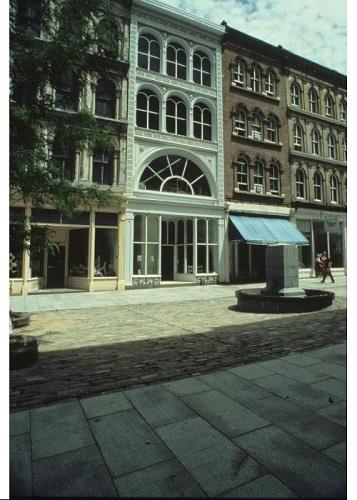

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Magasin-de-Chaussures-Anglaises-Coombs

Halifax, Nouvelle-Écosse

Le Coombs Old English Shoe Store à façade en fonte est un bâtiment

commercial érigé au milieu du XIXe siècle sur la rue Granville, dans le

centre-ville d'Halifax. Il fait partie d'un ensemble de bâtiments

commerciaux d'importance historique et architecturale.

L'Ancier magasin de chaussures anglaise Coombs a la façade en fonte et a

été désigné lieu historique national en 1980 parce qu'il est associé à

un des premiers exemples des façades en fonte pleine hauteur construites

au Canada.

Érigé en 1860, le bâtiment Coombs est une des premières structures à

façade en fonte construites au Canada et le seul bâtiment d'Halifax doté

d'une façade faite entièrement de fonte. Cette façade de quatre étages a

été conçue et fabriquée par Architectural Iron Works de New York, un des

principaux fournisseurs et artisans de l'architecture en fonte en

Amérique du Nord.

|

©Soeurs de la Charité, Halifax, Archives de la congrégation |

Lieu historique national du Canada de l'ancien pensionnat indien de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse

Shubenacadie, Nouvelle-Écosse

L’ancien pensionnat indien de Shubenacadie a été construit en 1928-1929 dans le

district Sipekni’katik de Mi’kma’ki, au sommet d’une petite colline entre la

route 2 et la rivière Shubenacadie. Le site surplombe le village de

Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, et se situe à sept kilomètres de la Première

Nation Sipekne’katik (Indian Brook). Laissé à l’abandon, l’édifice principal a

été démoli en 1986 et une usine a été construite sur le site.

La demande de désignation de l’ancien pensionnat indien de Shubenacadie a été

soumise à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada par le

coprésident du groupe de travail sur la culture et le patrimoine du Forum

tripartite Mi’kmaq-Nouvelle-Écosse-Canada au nom des survivants du pensionnat de

Shubenacadie et de leurs descendants. Parcs Canada et le demandeur ont collaboré

pour déterminer les valeurs historiques de cet ancien pensionnat et rédiger le

rapport de recherche historique préparé pour la Commission.

Ouvert de 1930 à 1967, cet établissement était le seul pensionnat autochtone des

Maritimes. Il faisait partie du système des pensionnats autochtones où le

gouvernement fédéral et certaines églises et organisations religieuses

travaillaient ensemble afin d’assimiler les enfants autochtones dans le cadre

d’un vaste ensemble de démarches visant à détruire les cultures et les identités

autochtones et à supprimer leurs histoires. Le pensionnat indien de Shubenacadie

a d’abord été géré par l’archidiocèse catholique romain d’Halifax, puis par les

missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, tandis que les Sœurs de la Charité de

Saint-Vincent de Paul d’Halifax se sont chargées de l’enseignement aux enfants.

Des enfants mi’kmaw et wolastoqkew de la Nouvelle-Écosse, de

l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et du Québec ont fréquenté ce

pensionnat. Il est aussi possible que des enfants d’autres communautés

autochtones y aient également été envoyés. Ils y ont été soumis à une discipline

sévère, à la malnutrition et à la famine, à de mauvais soins de santé, à des

abus physiques, émotionnels et sexuels, à l’expérimentation médicale, à la

négligence et à la suppression délibérée de leurs cultures et de leurs langues ;

certains y sont morts. Dès les premiers jours du pensionnat, les élèves, leurs

familles et les dirigeants de la communauté ont exprimé des objections et ont

protesté contre tout ce qui s’y rattachait, notamment la fréquentation forcée,

les conditions pitoyables, les mauvais traitements et la piètre qualité de

l’enseignement. Plusieurs enfants ont lutté contre le système en refusant de

renoncer à leur langue et à leur identité. Certains enfants se sont enfuis pour

tenter de rentrer chez eux.

Bien que le bâtiment scolaire ne soit plus en place, le site de l’ancien

pensionnat est un lieu de mémoire et de guérison pour certains survivants et

leurs descendants qui souhaitent préserver l’histoire des pensionnats

autochtones dans les Maritimes. D’autres, pour qui le site ne détient aucun

statut commémoratif ou de guérison, considèrent que l’édifice et le site

témoignent de l’expérience des enfants qui y résidaient et de l’héritage de ces

expériences à travers Mi’kma’ki. Plusieurs craignent que les répercussions

intergénérationnelles de ces expériences sur les survivants, leurs familles et

leurs communautés ne soient oubliées. L’histoire du pensionnat indien de

Shubenacadie est très délicate et difficile à élaborer compte tenu du

traumatisme qui était, et demeure inhérent à son histoire. De nombreux

survivants n’arrivent toujours pas à parler de leurs expériences.

|

©C. Boucher, Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2017 |

Lieu historique national du Canada de l’Ancienne école normale de Truro

Truro, Nouvelle-Écosse

Point de repère majeur au centre-ville de Truro, ce bâtiment monumental

de trois étages en brique constitue un excellent exemple d’architecture

de style Second Empire. Conçu selon les plans de l’architecte

néo-écossais Henry Frederick Busch, il expose un toit en mansarde, un

pavillon central équilibré, des lucarnes pignons à fronton, des

avant-toits accentués soutenus par des consoles ouvragées et des

fenêtres en plein cintre. Construit en 1877 pour remplacer la première

école normale de Truro, il a servi de collège normal jusqu’en 1961. Il

témoigne du mouvement implanté au pays au cours de la seconde moitié du

XIXe siècle pour normaliser et améliorer la formation des enseignants en

plus d’être directement associé au développement du système d’éducation

publique de la Nouvelle-Écosse au cours du XIXe et du XXe

siècle.

L’ancienne école normale de Truro est située au cœur du centre-ville de

Truro (752, rue Prince), ville localisée au centre de la

Nouvelle-Écosse, à moins de 100 km au nord-est de Halifax. En tant qu’«

école normale », sa fonction est de former les enseignants. Elle est

construite par le ministère de l’Éducation provincial afin de remplacer

la première école normale de Truro, établie en 1855, mais devenue trop

petite dès les années 1870. Les écoles normales de Truro furent établies

lors d’une période de changement dramatique en éducation en Amérique du

Nord britannique. Au cours des années 1840 à 1870, les gouvernements

consacrent des ressources sans précédent à la construction et à la

régulation des écoles et établissent des législations concernant

l’éducation. Ceci inclut la standardisation et la certification de la

formation des enseignants. L’ancienne école normale de Truro sert à la

formation des enseignants jusqu’en 1961, constituant la seule école du

genre dans la province pendant de nombreuses années. À la suite de sa

fermeture, le bâtiment est occupé par le YMCA puis temporairement par

les bureaux de la Ville de Truro.

Sur le plan architectural, l’ancien collège normal de Truro constitue un

très bel exemple d’édifices conçus dans le style Second Empire. Cet

imposant édifice de trois étages en brique avec sous bassement surélevé

est doté d’un plan symétrique, en forme de « T ». Son revêtement

extérieur de brique rouge comporte des motifs géométriques contrastants

en brique blanche, lesquels ajoutent à l’originalité du bâtiment et sont

caractéristiques du travail de son concepteur, l’architecte Henry

Frederick Busch. Dotée d’une grande symétrie, sa façade comporte une

entrée centrale de même que de deux entrées latérales. La présence des

nombreuses fenêtres permet d’assurer un apport de lumière naturelle

abondant à l’intérieur.

En 2006, un plan de réaménagement de l’îlot incluait une recommandation

de restaurer l’ancien collège normal. Le bâtiment fut ainsi rénové et

agrandi avec l’ajout d’une annexe contemporaine pour loger la succursale

de Truro de la bibliothèque publique de Colchester – East Hants. Les

récents travaux de réhabilitation ont conservé l’essentiel des

caractéristiques architecturales extérieures du bâtiment, alors que

l’intérieur a été complètement réaménagé pour répondre aux besoins

actuels de la nouvelle bibliothèque municipale. Néanmoins, quelques

éléments significatifs ont été mis en valeur tels des vitraux, certaines

fenêtres d’origine et des moulures. La nouvelle bibliothèque, complétée

en mai 2016, et le réaménagement des jardins adjacents ont contribué à

redonner au bâtiment sa visibilité d’antan et son rôle de point de

repère au sein du centre-ville de Truro.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Ian Doull

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Ian Doull |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-d'Annapolis Royal

Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada de

l'Arrondissement-Historique-d'Annapolis Royal est situé au croisement

des rivières Annapolis et Allain, dans la vallée de l'Annapolis en

Nouvelle Écosse. Le cœur historique de l'arrondissement, qui comprend

des secteurs commerciaux, militaires et résidentiels, se trouve sur le

site d'établissement initial des Acadiens au début du XVIIe siècle.

L'arrondissement s'étend depuis le bord de l'eau et englobe une

concentration de bâtiments qui datent du XVIIIe aux début du XXe siècle

et témoignent de l'interprétation vernaculaire, de plusieurs styles

architecturaux, dans les Maritimes. L'emplacement stratégique de la

ville, en bordure du bassin protégé de l'Annapolis avec accès à la baie

de Fundy, en fait le centre d'événements importants tout au long des

premières années de la colonisation au Canada.

En 1605, les colons français ont commencé à travailler la terre dans

l'arrondissement historique d'Annapolis Royal, alors connu sous le nom

de Port-Royal, mais en 1613, les Britanniques se sont emparés de la

colonie. En 1632, l'Acadie a été rendue à la France par traité,

l'endroit a été fortifié et est devenu le principal établissement des

colons acadiens. En 1643, un remblai à quatre bastions a été construit

au fort Anne, et en 1650, un lotissement urbain était implanté. La rue

St. George, une artère principale de l'arrondissement, était déjà bien

aménagée en 1686. L'Acadie a été cédée à l'Angleterre en 1713 et

Port-Royal pris le nom d'Annapolis Royal. La ville a servi de centre des

opérations militaires et administratives de la nouvelle colonie

britannique de la Nouvelle-Écosse, jusqu'à ce que Halifax devienne la

capitale de la province en 1749. En raison de son emplacement au bord de

l'eau, Annapolis Royal a bien été établie en terme de construction de

navires, de fabrication de brique et de coupe de bois, ce qui a fait

croître l'économie locale.

Annapolis Royal se caractérise par son développement continu qui a donné

lieu à toutes sortes de styles architecturaux et le développement de

cinq sous-districts. Le premier sous-district se distingue par ses

grandes résidences et parcelles de terrain, témoins de la prospérité des

propriétaires de navires marchands. Le deuxième, aire de transition

entre les quartiers résidentiels et commerciaux, se distingue par des

maisons de moindre envergure, avec un moindre retrait de la route. Les

paysages tels que le vieux cimetière et le fort Anne font le lien avec

les premières décennies de l'établissement européen permanent. Le

troisième sous-district est devenu le centre commercial et présente

diverses influences architecturales, harmonisées par l'utilisation de

matériaux de construction semblables. Le quatrième sous-district, situé

sur la rue Lower St. George, a compté certaines entreprises commerciales

et industrielles de la ville qui utilisaient la rivière et, comme en

témoignent les imposantes résidences, certains des citoyens les plus

éminents l'ont habité. Le cinquième sous-district est un quartier

résidentiel, caractérisé par des constructions de taille et de

conception modestes où habitaient les artisans, les commerçants et les

propriétaires de petites entreprises.

La ville conserve des bâtiments et des structures de toutes ces

périodes, sauf les toutes premières; on peut ainsi y voir un inventaire

détaillé des traditions de construction dans les Maritimes et au Canada.

Considéré comme comme l'établissement permanent continuellement habité

et le plus ancien au pays, cet ensemble exceptionnel de bâtiments

reflète les thèmes du peuplement acadien, de même que la construction

des capitales coloniales, des villes loyalistes et des centres

commerciaux du XIXe siècle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, C. Reardon, 1995 |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-du-Vieux-Lunenburg

Lunenburg, Nouvelle-Écosse

L'Arrondissement historique du Vieux-Lunenburg correspond à la zone

centrale de la ville de Lunenburg qui est un exemple bien préservé des

types de colonisation et de peuplement du XVIIIe siècle. Il présente de

nombreux exemples exceptionnels d'architecture vernaculaire couvrant une

période de plus de 240 ans. Il occupe le versant d'une colline ainsi

qu'une bande étroite située le long d'un port naturel. Il comprend le

terrain de parade original de la ville, ainsi qu'une zone de front de

mer associée aux industries de la pêche et de la construction navale. Le

Vieux-Lunenburg a également été désigné site du patrimoine

mondial.

L'Arrondissement historique du Vieux-Lunenburg a été désigné lieu

historique national en 1991 en raison de son plan en damier reflétant un

des modèles de plan britanniques les plus anciens et les mieux préservés

du Canada, de ses liens historiques étroits, particulièrement avec les

pêcheries de l'Atlantique, et de son architecture riche et équilibrée.

La valeur patrimoniale de l'Arrondissement historique du Vieux-Lunenburg

a trait à son plan original, aux éléments volumétriques et aux espaces

libres qu'il renferme, aux manifestations physiques et culturelles des

industries de la pêche en haute mer et de la construction navale, et à

l'intégration harmonieuse de la ville au paysage marin. Le plan du

Vieux-Lunenburg, conçu par Charles Morris, lors de son débarquement le 8

juin 1753, était le second « plan-type » britannique créé dans ce qui

est maintenant le Canada. Ce plan en damier a été directement et

étroitement associé à la politique de colonisation impériale

britannique.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Hydrostone

Halifax, Nouvelle-Écosse

Cette banlieue-jardin à l'anglaise, d'une profondeur de un pâté de

maisons et d'une largeur de dix pâtés, est située dans la partie nord

d'Halifax. Ses courtes rues orthogonales sont bordées par des maisons en

rangée homogènes disposées de façon à faire face à de larges

cours-parcs. Du côté de la rue Young se trouve une courte rangée

commerciale, dans le même style néo-Tudor discret que la zone

résidentielle.

L'Arrondissement Hydrostone a été désigné lieu historique national du

Canada parce que c'est un excellent exemple de la banlieue-jardin à

l'anglaise au Canada qui a conservé un degré élevé d'authenticité. Sa

série de cours rectangulaires plantées d'arbres, bordées des deux côtés

d'un ensemble répétitif d'immeubles résidentiels construits en «

Hydro-stone », crée une impression remarquable de retour dans le temps

et l'espace, avec très peu d'éléments discordants ou étrangers, et c'est

le premier projet public d'habitation au pays, en même temps qu'un

exemple important des travaux de l'influent urbaniste que fut Thomas

Adams.

Construits pour remplacer les habitations détruites par l'Explosion

d'Halifax de 1917, les édifices en blocs de béton (Hydro-stone) ont été

dessinés par Ross et Macdonald pour s'inscrire dans le plan dressé par

Thomas Adams.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Rural-Historique-de-Grand-Pré

Kings County, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada de

l'Arrondissement-Rural-Historique-de-Grand-Pré est un paysage culturel

d'approximativement 1000 acres (405 hectares) qui englobe les villages

de Grand Pré et d'Hortonville, les terres agricoles qui les entourent,

de vastes étendues de marais littoral, dont une bonne partie a été

poldérisée pour créer des terres arables, et les vergers s'étendant sur

les hautes terres. Un paysage rural distinct s'est développé à partir

des traditions d'utilisation des terres des Acadiens et des planteurs de

la Nouvelle-Angleterre.

La valeur patrimoniale de ce paysage culturel réside dans

l'harmonisation des éléments naturels et bâties, dans la rétention et

l'élaboration des modèles d'utilisation des terres provenant des

Acadiens, en particulier dans la distribution spatiale des terres

arables, des vergers, des polders et des hameaux résidentiels.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Auberge-Sinclair / Hôtel-Farmer's

Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada de l'Auberge-Sinclair /

Hôtel-Farmer's, un édifice en bois de deux étages et demi, est situé

dans la zone commerciale d'Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse. Son

volume rectangulaire et sa façade arrangée de façon symétrique, avec un

fronton central et une entrée principale, évoquent le style vernaculaire

classique de nombre de ses voisins et masquent ses origines plus

anciennes. Cette structure, connue autrefois sous le nom d'hôtel

Farmer's, a été modifiée par la regroupement d'au moins deux édifices,

dont un datant de l'époque acadienne. L'édifice, qui a été stabilisé

dans les années 1980, abrite à présent un musée.

La valeur patrimoniale de ce lieu tient au fait qu'il est l'illustration

de techniques de construction et de matériaux allant de la fin du XVIIe

siècle à la fin du XIXe siècle. La structure, qui est composée de plus

d'un édifice original, fait appel à des techniques de construction

acadiennes très anciennes ainsi qu'à d'autres plus récentes du style

vernaculaire anglais. Il a cessé d'être une auberge en 1950, après 150

ans d'activité. L'édifice a conservé beaucoup de ses matériaux

d'origine.

|

©St. Mary's Basilica, Glenn Euloth, 2009 |

Lieu historique national du Canada de la Basilique-St. Mary

Halifax, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada de la Basilique-St. Mary est une

grande église située bien en vue au centre ville d'Halifax, en

Nouvelle-Écosse. L'église est un des points d'intérêts importants de la

ville grâce à sa conception de style néogothique, avec un impressionnant

portail d'entrée et une haute flèche centrale.

La valeur patrimoniale de la basilique St. Mary réside dans ses liens

historiques avec le catholicisme romain en Nouvelle-Écosse, et au rôle

capital qu'elle a joué dans son histoire, tels qu'attestés par les

qualités physiques et conceptuelles de l'église elle-même. Cette église,

qui est une des premières cathédrales catholiques romaines du Canada,

constitue également un imposant exemple du style architectural

néogothique arrivé à maturité. L'évolution de son architecture reflète

sa longue histoire. Sa construction a commencé en 1820, sous l'égide de

l'évêque Edmund Burke. Il s'agissait de la première cathédrale

catholique romaine en Nouvelle-Écosse. Elle a permis aux catholiques de

faire d'importants progrès sur les plans juridique et social.

L'archevêque Thomas Conolly a supervisé d'importants travaux

d'agrandissement et de redécoration, réalisés de 1860 à 1874 d'après des

plans de l'architecte américain d'origine irlandaise Patrick C. Keely.

Ces travaux reflétaient la confiance et l'importance grandissantes du

diocèse. St. Mary a été élevée au rang de basilique en 1950.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |

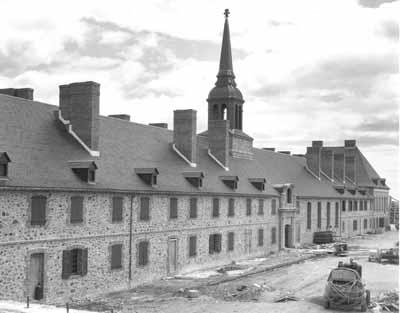

Lieu historique national du Canada de la Batterie-Royale

Louisbourg, Nouvelle-Écosse

Rôle dans les sièges de Louisbourg en 1745 et en 1758.

Le lieu historique national du Canada de la Batterie-Royale, situé à

l'emplacement de la Forteresse-de-Louisbourg en Nouvelle-Écosse, est un

site archéologique qui domine la rive nord du port de Louisbourg.

Apparaissant comme un long talus herbeux, les contours de la tranchée et

du glacis sont toujours apparents, tout comme les monticules qui

marquent les vestiges des tours latérales.

La Batterie royale faisait partie du système défensif du port de

Louisbourg. Les Français avaient commencé à l'édifier en 1724 sur la

rive nord du port face à son entrée étroite. Elle fut essentiellement

complétée en 1728, mais des additions y furent apportées au cours des

années suivantes et elle atteignit sa forme finale tôt en 1732. Une fois

complétée, ses canons pouvaient, en théorie, atteindre directement les

navires ennemis pénétrant dans la rade et se dirigeant vers la ville de

Louisbourg. La batterie se composait de deux surfaces formant un angle

obtus, percées chacune de 15 créneaux pour les canons. On trouvait

derrière les remparts des baraquements protégés par un fossé, une brève

avenue couverte et un glacis. Enfin, deux tours défendaient les flancs

de l'ouvrage.

En 1745, les Français abandonnèrent la batterie aux forces coloniales et

britanniques attaquantes qui utilisèrent alors les armes françaises pour

canonner la ville. Retournée aux Français en 1758, ces derniers

démantelèrent la batterie avant de la céder un autre fois aux

britanniques en 1758. Les Britanniques la détruirent finalement en 1760

en même temps qu'ils détruisaient systématiquement toutes les

fortifications de Louisbourg. Les habitants de la ville ont poursuivi le

démantèlement de l'emplacement lorsqu'ils l'ont utilisé comme carrière

pour des pierres de construction. De nos jours, ce lieu est devenu un

site archéologique à l'intérieur du lieu historique national du Canada

de la Forteresse-de-Louisbourg.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de Beaubassin

Fort Lawrence, Nouvelle-Écosse

Important établissement acadien; point central de la lutte géopolitique

qui opposa les empires français et britannique aux XVIIe et XVIIIe

siècles en Amérique du Nord.

Le lieu historique national du Canada de Beaubassin est situé en

Nouvelle-Écosse, sur la crête sud-ouest du mont Fort-Lawrence, appelé

autrefois mont Beaubassin. Le lieu, principalement composé de prairies

de fauche, de pâturages et de marais, est séparé en deux par la voie

principale du chemins de fer nationaux du Canada, et comprend aussi le

lieu historique national du Canada du Fort Lawrence.

Important établissement acadien fondé en 1671 et 1672 sur l'isthme de

Chignectou, Beaubassin est au cœur des affrontements territoriaux entre

les Britanniques et les Français, aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les

résidents du village, centre d'un vaste réseau commercial constitué de

l'île Royale, de la Nouvelle-Écosse et de la Nouvelle-Angleterre, vivent

de l'agriculture, de l'élevage et de la construction navale. Au

printemps de 1750, le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, le général

Edward Cornwallis, ordonne au major Charles Lawrence de repousser les

troupes françaises hors de la région de Chignectou. À la fin du

printemps, le major Lawrence débarque avec 400 hommes dans les marécages

à l'ouest de Beaubassin. Il est incapable de prendre le chaînon

Beaubassin, mais il assiste tout de même à la destruction du village par

le feu, vraisemblablement allumé par les Français eux-mêmes. L'incendie

de Beaubassin et la militarisation de l'isthme par les Français et les

les Britanniques allaient considérablement changer la situation

géopolitique de la région. En effet, peu après, les Acadiens fuient en

masse vers des territoires français ou se réfugient sur le mont

Beauséjour. Même si les bâtiments agricoles et résidentiels modernes ont

endommagé les vestiges archéologiques, la majeure partie de la propriété

est toujours parsemée de terres agricoles et de marécages. Les pâturages

de l'ancien village contiennent de nombreuses traces archéologiques de

l'occupation par les Acadiens.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de Beinn Bhreagh Hall

Baddeck, Nouvelle-Écosse

Construit en 1892-1893, Beinn Bhreagh Hall (BBH) est la résidence d'été, le

domaine et le laboratoire de l'inventeur et chercheur, Alexander Graham Bell,

et de son épouse, Mabel Bell. Cette grande résidence de style néo-Queen

Anne/Shingle est un très bel exemple de ce style architectural alors en vogue

en Nouvelle-Angleterre et prisé sur le littoral américain. Il se distingue

par ses foyers en pierre d'origine, la finesse d'exécution de son intérieur

et les jardins luxuriants créés par Mabel Bell. Vers la fin de sa carrière,

BBH est une inspiration pour Alexander Graham Bell qui l'utilise comme

résidence privée et comme centre névralgique de ses expériences novatrices

avec des cerfs-volants, des structures tétraèdres et des hydroptères, ainsi

que pour l'élevage de moutons.

Les Bell sont alors une famille américaine renommée dont la résidence

permanente se trouve à Washington, DC. Ils passent leur premier été en

Nouvelle-Écosse, en 1885, et amorcent la construction de BBH en 1892 pour en

faire leur résidence estivale. En fait, ils aiment tant Baddeck qu'ils y

restent souvent une grande partie de l'année, construisant même des

laboratoires de recherche à proximité. Ils accueillent volontiers les

scientifiques et les résidents locaux qui viennent y prendre part à des

discussions animées. Alexander Graham Bell a toujours l'esprit en éveil et

explore constamment de nouvelles idées. Il retient souvent les services de

gens du coin pour l'aider dans ses expériences. À BBH, il mène des recherches

dans différents domaines, dont la transmission sonore, la médecine,

l'aéronautique, le génie maritime et les structures en treillis. C'est ici

qu'en 1907, Mabel et Alexander Bell fondent l'Aerial Experiment Association

qui met au point quatre prototypes d'aéronef, notamment le Silver Dart, qui

survole le lac Bras d'Or en février 1909.

Située à l'extrémité de la péninsule Red Head, entre le mont Beinn Bhreagh et

le lac Bras d'Or, BBH offre des vues imprenables sur le lac et la ville de

Baddeck. Cette résidence à deux étages de style Queen Anne est dotée d'une

énorme cheminée étagée en pierre, ainsi que d'un grand solarium central avec

balustrade en bois et grandes fenêtres; elle est flanquée de deux imposantes

tourelles qui enveloppent ses angles. Ses 28,9 acres de jardins paysagers

profitent d'un microclimat particulièrement chaud et comptent un certain

nombre d'espèces rares, dont des cyprès et des épines-vinettes du Japon. Le

côté nord de la maison donne sur un jardin à trois niveaux où poussent des

plantes annuelles, des plantes vivaces et un magnolia planté en 1913. Conçu

par Arthur G. Everett avec la participation des Bell, BBH est l'un des

quelques exemples qui subsistent de résidences d'été du Canada atlantique

construites par un Américain renommé. Il conserve la plupart de ses éléments

d'origine qui témoignent de son rôle de pivot du « laboratoire » scientifique

et technique exceptionnel créé par Bell, son épouse et leurs associés.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Mainland Nova Scotia Field Unit / Unité de gestion de la Nouvelle-Écosse continentale |

Lieu historique national du Canada Bloody Creek

Bridgetown, Nouvelle-Écosse

Lieu où Français et Anglais se sont livré bataille deux fois, d'abord en

1711, puis en 1757.

Le lieu historique national du Canada Bloody Creek est situé sur des

terres agricoles en pente à Bridgetown, en Nouvelle Écosse. Deux zones

circulaires marquent l'emplacement de deux batailles pour la possession

de l'Acadie qui ont eu lieu en 1711 et en 1757 et opposant les forces

britanniques aux forces françaises et à leurs alliés autochtones.

L'emplacement de première bataille a pour point central la rive nord

ouest de la rivière Annapolis, et celui de la deuxième bataille, la rive

est du ruisseau Bloody. Ils se composent de terres et d'étendues d'eau.

Un cairn de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada,

installé près du champ de bataille de 1757, marque l'emplacement.

Bloody Creek a été désigné lieu historique national du Canada parce

qu'il commémore: les deux batailles entre les troupes britanniques

d'Annapolis Royal et les Français et leurs alliés autochtones qui se

sont déroulées pendant le demi-siècle de conflits ayant pour but la

possession de l'Acadie.

Les Britanniques ont capturé Annapolis Royal, appelé Port Royal sous le

Régime français, en 1710. Le 9 juin 1711, une soixantaine de soldats

britanniques d'une garnison de 500 hommes quittent les fortifications

d'Annapolis Royal afin de découvrir pourquoi les Acadiens locaux ne

fournissent que la moitié du quota d'arbres nécessaires aux réparations

du fort et pour les contraindre de répondre à la demande. Le lendemain,

les troupes britanniques se déplaçant à bord de trois vaisseaux, sont

tombés sur une embuscade préparée par les forces françaises prévenues,

près d'un passage étroit de la rivière LaHave, et sont tués ou faits

prisonniers.

La deuxième attaque contre la garnison britannique d'Annapolis Royal à

Bloody Creek est une conséquence de la Déportation des Acadiens en 1755.

Des groupes itinérants d'Acadiens dépossédés apparaissent régulièrement

autour des fortifications britanniques pour abattre des soldats

lorsqu'ils le peuvent. En 1757, les 130 soldats britanniques envoyés

détruire des bandes d'Acadiens tombent de nouveau dans une embuscade,

cette fois du côté ouest du pont qui enjambe le ruisseau Renne Forest,

ultérieurement rebaptisé Bloody Creek. Les Acadiens ouvrent le feu alors

que les troupes britanniques tentent de traverser le pont et tuent 18

soldats. Ils perdent également sept des leurs. Les deux batailles

témoignent des tactiques de guérilla utilisées par les soldats français

et leurs alliés au cours de la période d'instabilité allant de la moitié

à la fin du XVIIIe siècle en Acadie.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1982 |

Lieu historique national du Canada du Bureau-de-Poste-de-Truro

Truro, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada du Bureau-de-Poste-de-Truro est un

immeuble en brique de deux étages et demi qui a été construit à la fin

du XIXe siècle. Il est situé sur un terrain d'angle bien en vue au

centre-ville de Truro.

Le bureau de poste de Truro a été désigné lieu historique national en

1983 parce qu'il est représentatif des petits bureaux de poste urbains

conçus par Thomas Fuller; il se caractérise par sa valeur

architecturale, c'est-à-dire que son extérieur n'a pas subi de

changements importants, et il est en harmonie avec son environnement.

Le bureau de poste de Truro, érigé entre 1883 et 1886, est un bon

exemple des bureaux de poste construits par le ministère des Travaux

publics dans les petits centres urbains à l'époque où Thomas Fuller

était architecte en chef (1881-1886.) Il est représentatif des bureaux

de poste conçus par Thomas Fuller à cause de ses deux étages et demi, de

ses matériaux de haute qualité, de son mélange d'éléments gothiques et

romans, et de son implantation bien en vue sur un terrain

d'angle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada>

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada du Canal-de-St. Peters

St. Peter's, Nouvelle-Écosse

Canal ouvert à la navigation; constructions datant du XIXe

siècle.

Le canal de St. Peters (800 m de long) relie l'océan Atlantique au lacs

Bras d'Or. Son aménagement, commencé en 1854, a été terminé en 1869.

Venez découvrir les expositions d'interprétation, déguster un

pique-nique, ou encore faire de la navigation de plaisance sur le canal.

St. Peters est à l'emplacement du fort Saint-Pierre, un poste de traite

fortifié du XVIIe siècle acquis par Nicolas Denys en 1650 pour commercer

avec les Mi'kmaq. St. Peters est aussi à l'emplacement de Port Toulouse,

une colonie française avec une présence militaire témoignant de la

rivalité entre les Anglais et les Français de 1713 à 1758.

Le lieu historique national du Canada du Canal-de-St. Peters est une

voie d'eau artificielle qui relie les lacs Bras D'Or à la baie de St.

Peter's dans l'océan Atlantique, à St. Peter's en Nouvelle-Écosse, et

les paysages associés.

Le canal de St. Peters a été désigné lieu historique national du Canada

parce qu'il fait partie du système de canaux du Canada.

La valeur patrimoniale du canal de St. Peters a trait au paysage

culturel directement associé à la construction et à l'exploitation du

canal, y compris les zones continentales et les nappes d'eau qui ont été

modifiées, creusées à l'explosif, étagées ou draguées, pendant toutes

les étapes de construction et d'exploitation du canal.

Le canal de St. Peters a été construit en plusieurs phases entre 1854 et

1869, puis il a été élargi deux fois. Il est exploité, sans

interruption, depuis sa construction à titre d'installation de transport

de marchandises commerciales et industrielles au XIXe siècle et au début

du XXe siècle. Plus récemment, il a été consacré à la navigation de

plaisance.

|

©Canadian Navy, Department of National Defence / Marine canadienne, ministère de la Défense nationale |

Lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-d'Halifax

Halifax, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada du Chantier-Naval-d'Halifax est

situé sur le littoral de l'océan Atlantique à la limite nord du port

d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il est composé principalement de quais,

d'entrepôts d'emmagasinage, ainsi que d'installations de réparation,

d'entretien et de radoubage. Composante de la Base des Forces

canadiennes (BFC) Halifax, le site est toujours utilisé à titre de dépôt

naval, pour l'accostage et l'entretien des navires militaires.

Créé en 1758, sous la supervision du capitaine James Cook, le chantier

naval d'Halifax a été le premier chantier naval royal en Amérique du

Nord. De 1760 à 1815, la Grande-Bretagne était presque continuellement

en guerre, et le chantier naval a pris de l'ampleur de façon constante

pour répondre aux besoins de la Royal Navy. Il a servi comme le dépôt

principal de l'escadron de l'Amérique du Nord jusqu'à 1819, lorsqu'il

fut remplacé par les Bermudes, et est devenu le lieu de rendez-vous

estival pour les escadres des Antilles et de l'Amérique du Nord. En

1905, les Britanniques ont quitté le chantier naval qui a été cédé au

Dominion du Canada cinq ans plus tard.

Suite à la Révolution américaine, le chantier naval d'Halifax est devenu

par défaut le plus ancien port militaire en Amérique du Nord

britannique. Occupé par la Marine royale du Canada, sa fonction

militaire a été maintenue activement et s'est révélée essentiel dans la

défense stratégique notamment pendant la Révolution américaine, la

guerre de 1812 et la Première Guerre mondiale. Malgré la construction

sur le site de plusieurs nouveaux bâtiments pendant la Première Guerre

mondiale, l'explosion du Mont-Blanc, en 1917, à Halifax, a détruit un

grand nombre de structures. Sous l'administration des Forces maritimes

de l'Atlantique (FMAR), le Chantier Naval d'Halifax continue à être

utilisé par la Marine canadienne.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de la Citadelle-d'Halifax

Halifax, Nouvelle-Écosse

Fort britannique en maçonnerie construit entre 1828-56; ouvrage

restauré.

La citadelle d'Halifax, vaste fortification britannique en pierre datant

du début du XIXe siècle, est située au sommet de la colline de la

citadelle à Halifax, Nouvelle-Écosse. L'enceinte est entourée d'un vaste

glacis gazonné qui descend jusqu'au terrain communal, du côté ouest, et

jusqu'au centre ville, du côté est. Il s''git de la principale

fortification d'un réseau d'ouvrages défensifs qui, à travers

l'histoire, ont protégé Halifax, son chantier naval et son port.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la

Citadelle-d'Halifax se reflète dans son emplacement imposant, dans la

lisibilité de son paysage culturel (tel que trouvé) comme fortification

importante du XIXe siècle et dans l'intégrité des vestiges des XVIIIe,

XIXe et XXe siècles de ce paysage. Ces caractéristiques comprennent

toutes les ressources historiques liées à la défense de la ville du côté

terrestre et aux défenses portuaires protégeant la base navale.

Bien que la citadelle d'Halifax ait été établie en 1749 en tant que

poste britannique, le fort actuel date de la période de 1828-1856 et

constitue une quatrième génération d'ouvrages défensifs. La citadelle a

été occupée par les forces britanniques jusqu'en 1906, puis par l'armée

canadienne pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'elle servait de

camp de détention, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle

était le quartier général des opérations de défense anti-aérienne pour

Halifax. Désignée lieu historique national en 1956, elle a depuis été

restaurée et ouverte au public.

|

©Kate MacFarlane, Parcs Canada, 2018 |

Lieu historique national du Canada de Gannes-Cosby House National Historic Site

Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse

La maison de Gannes-Cosby est située au 477, rue St. George, dans le quartier

historique d'Annapolis Royal. La maison d'origine, construite en 1708, est un

rare exemple subsistant encore de nos jours de l'architecture résidentielle

acadienne d'avant l'expulsion et en reflète des caractéristiques typiques comme

la charpente de bois, le remblai en clayonnage et torchis, et la fondation en

pierre des champs. Elle a été soigneusement restaurée, et plusieurs de ses

caractéristiques intérieures et extérieures d'origine – y compris les planches

massives au sol, les poutres, les panneaux muraux, les cheminées et les sections

de remblai en clayonnage et torchis – sont intactes. En tant que résidence de

deux figures militaires éminentes et influentes, le major Louis de Gannes de la

Falaise et le major Alexander Cosby, qui a servi en tant que

lieutenant-gouverneur du fort et de la ville d'Annapolis Royal, cette maison

témoigne des Régimes français et britannique et illustre le type de résidences

construites puis habitées par la classe d'officiers coloniaux lors des débuts de

cet établissement.

Fondée au sein du Mi'kma'ki, les terres traditionnelles des Mi'kmaq, Annapolis

Royal était autrefois connue sous le nom de Port-Royal, et était la capitale de

la colonie française d'Acadie entre 1605 et 1710. À une ère où les empires

français et britannique luttent pour la suprématie en Amérique du Nord,

Port-Royal a été assiégée et capturée plusieurs fois par les Britanniques. La

maison est construite en 1708 par le major Louis-Joseph de Gannes de Falaise, un

noble français et officier de garnison arrivé à Port-Royal en 1701. La maison

est reconstruite sur l'ancienne fondation d'une première maison qui fut rasée

lors du siège de Port-Royal par les Britanniques en 1707. Après la prise

définitive de Port-Royal par les Britanniques en 1710, de Gannes de Falaise

retourne en France et la maison est confisquée par la Couronne britannique. Elle

sert ensuite de résidence au lieutenant-gouverneur de la ville et du fort, en

commençant par le major Alexander Cosby. Cosby vit dans la maison avec sa femme

à partir de 1727, puis elle y vit seule après la mort de son mari jusqu'en 1788.

Aujourd'hui, la maison de Gannes-Cosby est un bâtiment rectangulaire d'un étage

et demi avec une aile en retour. Les murs, dont la construction est faite de

poteaux et de poutres, sont à l'origine finis avec de l'argile et du torchis. La

maison repose sur une fondation en moellons, et elle est revêtue de bardeaux de

bois. La maison est dotée d'une toiture en mansarde distinctive avec deux

lucarnes latérales à fronton (ajoutées au XXe siècle). L'aile, construite vers

1870, comporte trois lucarnes à pignon avec surplombs. Elle est

intentionnellement peinte d'une couleur différente et plus claire pour la

distinguer de la partie principale (1708) de la maison. La maison de 1708 est

conçue en fonction d'un hall central, avec un salon de pleine longueur du côté

sud et deux pièces du côté nord. Au deuxième étage se trouvent trois chambres

(une grande du côté sud et deux plus petites au nord) et une salle de bain

moderne. L'annexe, à l'arrière de la maison, comporte une salle à manger

officielle avec une cuisine d'été et un garde-manger au rez-de-chaussée, ainsi

que deux chambres et une salle de bain à l'étage.

Depuis 1788, la maison a été louée, puis vendue, de nombreuses fois. Les

propriétaires actuels ont passé des années à restaurer la maison et à la meubler

avec des articles d'époque. Aujourd'hui, l'importance de cette maison est bien

reconnue par la communauté.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, David Henderson, 2005 |

Lieu historique national du Canada du Débarquement-de-Wolfe

Kennington Cove, Nouvelle-Écosse

Débarquement réussi qui a entraîné la prise de Louisbourg, 1758.

Le lieu historique national du Canada du Débarquement-de-Wolfe est situé

à Kennington Cove, sur la côte est de l'île du Cap-Breton, en

Nouvelle-Écosse. Entièrement compris dans les limites du lieu historique

national du Canada de la Forteresse-de-Louisbourg, le lieu est bordé au

sud par une plage rocheuse, tandis qu'il est ceinturé au nord, à l'est

et à l'ouest par une région onduleuse d'herbe et de forêt. Durant la

guerre de Sept Ans, les forces britanniques ont lancé une attaque

réussie à partir de ce lieu sur les forces françaises basées à

Louisbourg. Le lieu comprend l'anse et ses deux plages modernes, de

nombreux sentiers, ainsi que le cairn de la Commission des lieux et

monuments historiques du Canada.

La bataille de la forteresse française de Louisbourg est l'un des

affrontements décisifs entre les Britanniques et les Français pour la

possession du territoire nord-américain. La guerre de Sept Ans fait rage

depuis deux ans lorsque les forces britanniques assiègent la forteresse

de l'île du Cap Breton. Le 8 juin 1758, le Brigadier-général James

Wolfe, sous les tirs intenses des troupes françaises, réussit à faire

débarquer un groupe d'infanterie légère sur la plage rocheuse non

protégée de Kennington Cove, que les Français appellent anse de la

Cormorandière. Ce débarquement permet à Wolfe et à ses troupes de lancer

une attaque surprise contre les Français, qui par crainte devant cette

attaque et ignorant le nombre d'hommes qu'ils rencontreraient, battent

rapidement en retrait vers la forteresse de Louisbourg. Pendant des

semaines, les troupes britanniques débarquent, puis chassent les troupes

françaises des ouvrages défensifs, ce qui leur permet d'assiéger

Louisbourg. La forteresse française capitule vers la fin de juillet

1758, mettant ainsi fin à la période de domination française au

Cap-Breton.

|

|

Lieu historique national du Canada des Défenses-Côtières-de-la-Seconde-Guerre-Mondiale-d'Halifax

Halifax, Nouvelle-Écosse

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marine et l'Aviation royales du

Canada protégèrent les navires marchands qui ravitaillaient les Alliés

par la voie de l'Atlantique-Nord. Des unités de l'Armée de terre

participèrent à la défense des ports essentiels à ce trafic. En dépit de

l'acharnement des sous-marins allemands et de lourdes pertes, les routes

de l'Atlantique demeurèrent ouvertes. Le mieux défendu du Canada, le

port d'Halifax fut le principal lieu de rassemblement des convois à

destination de l'Europe et joua un rôle clé dans la livraison des

matériaux indispensables à l'effort de guerre.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS #, 2006 |

Lieu historique national du Canada des Défenses-Côtières-de-la-Seconde-Guerre-Mondiale-de-Sydney

Sydney, Nouvelle-Écosse

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marine et l'Aviation royales du

Canada protégèrent les navires marchands qui ravitaillaient les Alliés

par la voie de l'Atlantique-Nord. Des unités de l'Armée de terre

participèrent à la défense des ports essentiels à ce trafic. En dépit de

l'acharnement des sous-marins allemands et de lourdes pertes, les routes

de l'Atlantique demeurèrent ouvertes. Lieu de rassemblement des convois,

Sydney joua un rôle important dans cette lutte. Sept batteries côtières

protégeaient ses vastes chantiers navals, son hydrobase et son terrain

d'aviation.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Édifice-de-l'Amirauté

Halifax, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada de l'Édifice de l'Amirauté est une

imposante maison bourgeoise en pierre de deux étages située dans

l'enceinte du site Stadacona, dans la base des Forces canadiennes de

Halifax. Ses origines britanniques ressortent dans l'austérité de ses

matériaux de pierre et sa conception néo-classique sobre. Il fut

autrefois la résidence du commandant en chef du poste nord-américain de

la Marine royale. Aujourd'hui, il abrite le Musée du Commandement

maritime.

La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses liens historiques avec

la Marine royale, ainsi qu'aux éléments physiques et conceptuels qui

attestent son style britannique classique. Cette maison, bâtie de 1815 à

1819 pour héberger le commandant en chef du poste nord-américain de la

Marine britannique, a été achetée en 1904 par le gouvernement canadien

pour abriter ses forces militaires de Halifax. Depuis, il a servi à

différentes fins. En 1917, il a été endommagé lors de l'explosion dans

le port de Halifax, puis réparé. Pendant de nombreuses années, on y

trouvait encore le mess des officiers et des bureaux.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Édifices-des-Quais-d'Halifax

Halifax, Nouvelle-Écosse

Le LHNC des Édifices des quais de Halifax comprend les anciens entrepôts

en pierre et en bois situés sur les quais qui, réhabilités à des fins

commerciales et administratives, abritent des bureaux, des boutiques et

des restaurants.

Les Édifices des quais de Halifax ont été désignés lieu historique

national du Canada, car il s'agit du site le plus important du complexe

de la pré-Confédération des bâtiments commerciaux maritimes du Canada.

La valeur patrimoniale du lieu réside dans les bâtiments, de style

entrepôt, regroupés sur les quais; dans leur plan irrégulier de nature

fonctionnelle et dans leurs matériaux et techniques de construction qui

sont respectivement massifs et simples. La construction de ces bâtiments

remonte au début du XIXe siècle. Toutefois, tout au long de ce siècle,

des modifications et des ajouts y ont été effectués. Les édifices, par

leurs dimensions modestes et leurs matériaux de construction durables,

témoignent de la richesse commerciale de la société haligonienne au XIXe

siècle. La réhabilitation des bâtiments effectuée en 1972-1973 a permis

de redonner, en grande partie, à l'extérieur des bâtiments leur

apparence des années 1900, ainsi que de réaménager leur intérieur à de

nouvelles fins commerciales et d'assainir les lieux.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1984 |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. George / Église-Ronde

Halifax, Nouvelle-Écosse

L'Église anglicane St. George est une église circulaire en bois de style

palladien, avec des ouvertures simples et élégantes et une finition

polie. Situé au centre-ville de Halifax, ce bel édifice a des liens avec

cette l'histoire de ville et avec la Royauté.

La construction de l'église St. George, connue davantage sous le nom d'«

église ronde », a commencé en 1800. Sa construction permet d'offrir plus

d'espace de culte alors que jusque là, c'est l'église "Little Dutch",

située à proximité, qui recevait les fidèles. St. George est le seul

exemple d'église ronde du XIXe siècle au Canada. Son architecture

sophistiquée atteint un niveau d'excellence inégalé au Canada. Elle doit

sa conception inhabituelle au Duc de Kent, commandant militaire de la

Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick de 1794 à 1800, et son plan est

attribué au maître-charpentier de marine William Hughes. Endommagée par

l'explosion du port de Halifax en 1917, puis par un incendie dévastateur

en 1994, l'église a subi d'importantes restaurations, mais elle conserve

ses lignes classiques et ses proportions harmonieuses.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1998 |

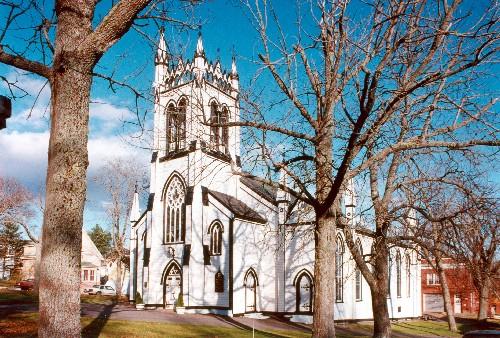

Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. John

Lunenburg, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. John est

une imposante église en bois peint en blanc, de style gothique «

Carpenter », située au cœur de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Cette

église, considérée comme un symbole important de la ville, a constamment

évolué au cours d'une période d'environ 250 ans. Elle a été très

récemment remise en état, suite à un incendie désastreux en 2001.

La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses liens avec l'histoire de

la Nouvelle-Écosse, la ville de Lunenburg et son architecture. Sa

disposition, son emplacement et les éléments de sa conception, ainsi que

les articles ayant survécu à l'incendie de 2001, reflètent ces valeurs.

L'église anglicane St. John a été construite initialement de 1754 à

1763, puis agrandie en 1840, au cours des années 1870 et à nouveau en

1889. Suite à un incendie désastreux en 2001, l'ouvrage a été

reconstruit sur les ruines de l'édifice.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1994 |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Paul

Halifax, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Paul est

situé bien en évidence en face de la place Grand Parade, dans le cœur

historique d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'une petite église

en bois de conception classique avec un toit à pignon et un clocher

central. Sa conception et ses magnifiques ornements classiques évoquent

ses liens avec l'établissement de la ville par les Britanniques au

XVIIIe siècle.

L'église anglicane St. Paul, achevée en 1750, a été la cathédrale du

diocèse de la Nouvelle-Écosse de 1787 à 1864 et Charles Inglis en devint

le premier évêque. Elle a également été pendant 96 ans l'église

officielle de la garnison des forces locales de l'armée et de la marine

britannique. Sa conception, qui provient probablement d'un catalogue de

plans, s'inspire de celui de St. Peters, église conçue par James Gibbs

située sur Vere Street, à Londres, en Angleterre. À ce titre, l'église

anglicane St. Paul est représentative du début et de l'évolution du

style palladien au Canada. Malgré son agrandissement en 1812, et l'ajout

ultérieur d'ailes latérales en 1868 et du chœur en 1873, l'ossature de

bois d'origine (pré-coupée à Boston) constitue toujours le corps

principal de l'église. En 1926, on a reconstruit le porche nord, et paré

le clocher de cuivre. De 1984 à 1990, l'église a été méticuleusement

restaurée.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-Trinity

Digby, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-Trinity est

une grande église de bois située dans un lotissement boisé, à côté d'un

cimetière, à Digby en Nouvelle-Écosse. Cette église à la conception

hardie présente le rationalisme fonctionnel et structural du mouvement

néogothique religieux. La disposition des espaces intérieurs est

clairement reflétée à l'extérieur par un empilement pyramidal de formes

menant à un toit très pentu et à une flèche proéminente. La structure de

bois de l'édifice se révèle grâce à un treillis de bois apparaissant

autour des portes et des fenêtres, ainsi que sur sa surface.

Conçue par l'architecte américain Stephen C. Earle, cette église, bâtie

en 1878, constitue un très bel exemple du style néogothique dans son

interprétation en bois. Sa configuration extérieure, inspirée de celle

des églises paroissiales britanniques du Moyen-Âge, définit clairement

les principaux espaces intérieurs, à savoir la nef, le chœur et les nefs

latérales. Un motif attrayant formé de planches verticales et

horizontales, utilisé aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, souligne

la charpente de bois de l'église. L'Église anglicane Trinity a remplacé

l'église originelle bâtie sur ce site en 1788 par les Loyalistes.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada 1993 |

Lieu historique national du Canada de l'Église-des-Covenantaires

Grand-Pré, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada de l'Église-des-Covenantaires est

un charmant bâtiment de bois bien proportionné de style classique,

représentatif des temples érigés en Nouvelle-Angleterre au XVIIIe

siècle. Une tour carré coiffée d'un petit clocher et d'une flèche

agrémente les proportions harmonieuses de cette église modeste de deux

étages à structure rectangulaire. Sa symétrie, son fenêtrage régulier et

l'entrée centrale témoignent du souci accordé aux détails lors de sa

construction. Son parement sobre et modeste est en harmonie avec son

emplacement dans un enclos paroissial boisé bien entretenu et ceint d'un

petit mur de pierre. Située sur une colline qui surplombe Grand-Pré en

Nouvelle-Écosse, l'église fait aussi partie du lieu historique national

du Canada de l'Arrondissement-Rural-Historique-de-Grand-Pré.

La valeur patrimoniale de l'église des covenantaires tient au fait

qu'elle ressemble aux temples de la Nouvelle-Angleterre. Construite

entre 1804 et 1811, à l'origine, la petite église ne comportait pas de

tour comme les temples presbytériens. Elle a reçu l'appellation de «

covenantaire » quelques décennies plus tard, lorsque la congrégation a

renouvelé le covenant conclu par ses ancêtres. La structure

rectangulaire et la façade latérale à cinq baies avec l'entrée

principale sont caractéristiques des temples érigés en

Nouvelle-Angleterre au XVIIIe siècle, même si les fenêtres du deuxième

étage et les galeries intérieures sont plus ouvragées qu'à l'habitude.

L'aménagement intérieur comporte une chaire haute et un abat-voix

octogonal ainsi que de magnifiques boiseries et lambris. Cette chapelle

au plan latéral a été surmontée d'une tour et d'une flèche sur une des

façades à pignon.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1965 |

Lieu historique national du Canada de l'Église « Little Dutch »

Halifax, Nouvelle-Écosse

Situé à l'extrémité nord d'Halifax, le lieu historique national du

Canada de l'Église « Little Dutch » se trouve sur un cimetière évocateur

du XVIIIe siècle entouré d'un mur de pierre. L'église, un bâtiment de

bois de dimension modeste, représente un vestige de la période ayant

suivi la fondation de la ville d'Halifax. Sa forme rectangulaire simple,

son toit à deux versants et son clocher à flèche contrastent avec

l'architecture des manoirs du XIXe siècle et celle des édifices en

hauteur du XXe siècle.

L'église « Little Dutch » est située sur un cimetière qui avait été

réservé en 1752 aux immigrants d'origine allemande, un groupe uni par

leur langue et leur foi, qui venaient d'arriver à Halifax. En 1756, ce

groupe achète un bâtiment qui est déplacé sur le cimetière et converti

en église. En 1758, les paroissiens, sous la direction du menuisier

Christopher Cleestattel, terminent l'aménagement intérieur du bâtiment.

En 1760, l'église est agrandie au nord pour accueillir un clocher dans

lequel résonne une cloche provenant de Louisbourg. Le cimetière continue

d'accueillir des défunts pendant la plus grande partie du XIXe siècle,

et un mur de pierre est érigé sur son pourtour en 1919.

Même si l'église offre des services religieux luthériens, elle fait

officiellement partie de la paroisse anglicane de St. George's.

Cependant, l'augmentation des colons anglophones dans la région et la

construction de l'église ronde de St. George's en 1800 amène la petite

église à jouer un rôle religieux de moins en moins important. Elle sert

d'école et de centre communautaire pour les Canadiens d'origine

allemande au cours du XIXe siècle et, à l'exception de quelques

réparations et rénovations, demeure essentiellement dans son état

d'origine.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Miriam Walls, 2006 |

Lieu historique national du Canada de l'Encampement-d'Anville

Halifax, Nouvelle-Écosse

Campement en expédition française échouée pour récupérer l'Acadia,

1746.

Le lieu historique national du Canada de l'Encampement-d'Anville est

situé sur une petite parcelle de terrain, dans le parc du centenaire,

dans le Bedford Basin, à Halifax, en Nouvelle Écosse. C'est à cet

endroit, sur la plage, en 1746, que le duc d'Anville a établi son

campement lors de l'expédition infructueuse lancée par la France pour

reprendre l'Acadie. Le lieu comprend une plaque et un cairn de la

Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) au parc

du centenaire, ainsi qu'à la parcelle de cinq mètres de rayon dont ils

occupent le centre. À ce jour, il n'y a aucun vestige connu associé au

campement établi par le duc d'Anville en 1746 et dont d'ailleurs

l'emplacement précis demeure inconnue.

Une année après la prise de Louisbourg par les Britanniques en 1745, la

France commande une flotte de navires de guerre de traverser

l'Atlantique afin de reprendre et détruire la forteresse, s'emparer

d'Annapolis et attaquer Boston. Cette expédition est dirigée par Jean

Baptiste Louis Frédéric de La Rochefoucauld de Roye, marquis de Roucy et

duc d'Anville, aussi connu sous le nom de duc d'Anville ou simplement

d'Anville. Au départ, l'imposante flotte comprend 70 navires, 10 000

matelots et plus de 3 000 soldats. À son arrivée à Chebucto (port de

Halifax) le 10 septembre 1746, la flotte d'Anville ne compte plus que

trois navires de guerre et quelques transporteurs, les autres navires

ayant été mis en déroute ou coulé en raison de tempêtes violentes.

Beaucoup d'hommes ont péri principalement à cause du manque de vivres,

du typhus, de la dysenterie et du scorbut. Le reste de l'équipage campe

sur la plage où nombre d'entre eux succombent encore à la maladie. Le 27

septembre, d'Anville meurt à son tour, et le commandement de la flotte

revient à Jacques-Pierre de Taffanel de la Jonquière, Marquis de La

Jonquière, qui deviendra gouverneur du Canada quelques années plus tard.

En octobre, La Jonquière retourne en France avec le reste de l'équipage

tout en perdant d'autres navires et hommes à la suite de tempêtes et de

la maladie.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, S. Quon, 2001 |

Lieu historique national du Canada de l'Établissement-Melanson

Lower Granville, Nouvelle-Écosse

Collectivité agricole acadienne d'avant la déportation

(1664-1755).

Le lieu historique national du Canada de l'Établissement-Melanson est

constitué des vestiges d'un établissement agricole familial acadien des

XVIIe et XVIIIe siècles, installés sur le bord de la rivière Annapolis.

Il se compose d'une terrasse endiguée comportant des vestiges

archéologiques enfouis, située dans les marais salés de la rivière

Annapolis.

L'établissement Melanson a été désigné lieu historique national du

Canada en 1986 en raison de la présence à cet endroit de ressources

associées aux communautés familiales fondées par les Acadiens le long de

la rivière Dauphin (aujourd'hui la rivière Annapolis) et au

développement de pratiques agricoles uniques en Amérique du Nord.

La valeur patrimoniale réside dans l'esprit des lieux – les liens

visuels immédiats entre les particularités géographiques et la vie à cet

endroit à l'époque des Acadiens, la clarté et la perspective d'ensemble

de la vue, de même que les ressources sur place qui datent de la période

acadienne.

L'établissement a été aménagé sur le cours inférieur de la rivière

Annapolis par Charles Melanson et Marie Dugas, après leur mariage en

1664. Il a par la suite été occupé par quatre générations de la même

famille, avant la déportation des Acadiens en 1755. À l'époque, il était

composé du village familial installé sur une terrasse et de champs

cultivés sur de vastes marais salés endigués.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Exploitation-Houillère-de-Springhill

Springhill, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada de

l'Exploitation-Houillère-de-Springhill est une ancienne mine de charbon

située dans un parc industriel de Springhill, en Nouvelle-Écosse. On y

trouve en surface et sous terre des installations minières propres à la

Nouvelle-Écosse, dont les entrées des tristement célèbres mines nos 2 et

4, une série de bâtiments en briques ainsi qu'un bassin et un système de

déversoir ayant servi au fonctionnement des moteurs à vapeur employés

pour le levage. Le principal attrait du lieu demeure cependant le

bâtiment d'un étage en briques rouges appelé la lampisterie et datant du

début du XXe siècle.

La valeur patrimoniale de l'Exploitation-Houillère-de-Springhill réside

dans ses associations historiques à l'industrie du charbonnage en

Nouvelle-Écosse, de la fin du XIXe siècle jusque dans les années 1940.

L'extraction du charbon à Springhill commença en 1873, année marquant le

début d'intensives activités de charbonnage au Canada. Entre 1867 et

1914, la Nouvelle-Écosse fut est la plus grande productrice de charbon,

profitant de débouchés favorables pour le combustible domestique et

industriel ainsi que des mesures de protection des tarifs adoptées après

la Confédération, qui favorisèrent l'expansion de l'activité

industrielle en Nouvelle-Écosse. Les terrains houillers de Springhill

jouèrent un rôle prépondérant dans l'approvisionnement des provinces

maritimes, du Québec, de l'industrie ferroviaire et des usines au début

du XXe siècle. Les ressources in situ minières présentes sur le site

témoignent des thèmes importants de l'exploitation houillère, y compris

les rôles de l'entrepreneuriat, de la main d'œuvre, de la technologie et

l'importance des communautés minières.

La question de la sécurité fut cruciale pour les mineurs. En effet, le

métier de mineur fut à l'époque l'un des plus dangereux au Canada pour

toutes sortes de raisons : présence de roches tendres, émanation de gaz,

difficulté de ventiler les espaces de travail, exiguïté des lieux de

travail et utilisation d'explosifs. À mesure que s'accroissait le nombre

de travailleurs, de grandes catastrophes commencèrent à se produire dans

les mines, comme par exemple celle qui, en 1891, fit 125 victimes dans

une mine de Springhill. Par la suite, les mines nos 2 et 4 de Springhill

devinrent tristement célèbres à la suite de deux grandes tragédies qui

s'y produisirent en 1956 et en 1958.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada Fernwood

Halifax, Nouvelle-Écosse

Le lieu historique national du Canada Fernwood est une villa de style

néo-gothique avec dépendances, bâtie sur un vaste terrain paysager au

flanc d'une colline menant au bras Nord-Ouest, à Halifax,