|

Résumés parc

Ontario

Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux

(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs

Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond

gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Aire marine nationale de conservation du Canada du Lac-Supérieur

Siège social: Nipigon, Ontario

Présentation d'une portion du plus grand lac d'eau douce du monde

abritant poissons, oiseaux, épaves, géologie, plantes et histoire de

l'humanité.

Imaginez un endroit où le vent et les vagues caressent le rivage de

baies abritées et un littoral accidenté qui s'étire à l'infini. Un

endroit où une myriade d'épaves jonchent le fond du lac, témoignage

silencieux de la puissance de la nature environnante. Les tempêtes du

lac Supérieur sont légendaires et sans pitié aux dires du peuple

Anishinabek, qui connaît l'endroit depuis des milliers d'années et l'a

baptisé « Gitchi Gumme » ou « le grand lac ». Dans l'aire marine

nationale de conservation du Lac Supérieur, vous pouvez à la fois vous

perdre et vous retrouver, car cet endroit est si vaste qu'une fois

l'aire marine créée, elle constituera l'aire protégée d'eau douce la

plus importante au monde en superficie.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Aérogare-de-l'Île-de-Toronto

Toronto, Ontario

Le lieu historique national du Canada de l'Aérogare-de-l'Île-de-Toronto,

construit en 1938-1939, comprend un édifice en bois de deux étages avec

une tour de contrôle centrale. Elle est située à l'extrémité ouest des

îles de Toronto, de l'autre côté d'un canal étroit, par rapport au

centre-ville de Toronto. L'édifice, qui fait partie d'un aéroport en

exploitation, est entouré de pistes, de hangars et d'autres édifices de

soutien.

Conçue et construite par la Toronto Harbour Commission en 1938-1939,

l'aérogare de l'île de Toronto faisait partie du premier groupe

d'aérogares financées et approuvées par le ministère des Transports tout

nouvellement créé comme une partie du programme de développement du

Trans-Canada Airway, financé par l'État. Elle est l'une des toutes

premières aérogares qui existe encore et la plus vieille de ce type

toujours en exploitation au Canada.

L'aérogare de l'île de Toronto est typique des premières installations

aéroportuaires dans son plan linéaire, sa masse, son orientation et la

combinaison de fonctions multiples sous un même toit. Sa masse

rectangulaire basse, son fenêtrage et ses éléments décoratifs minimaux

révèlent l'influence du mouvement moderne. L'aérogare offre des

installations pour les passagers et les bagages (y compris un service

aéropostal, des bureaux de douanes et d'immigration), et abrite le

contrôle de la circulation aérienne et l'administration aéroportuaire.

Sa conception et son orientation permettent aux passagers comme au

personnel de contrôle de l'aérogare d'avoir une vue dégagée des pistes

d'atterrissage. Son plan axial facilite la circulation des passagers et

des bagages par l'aérogare et entre le transport aérien et les

traversiers.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1998 |

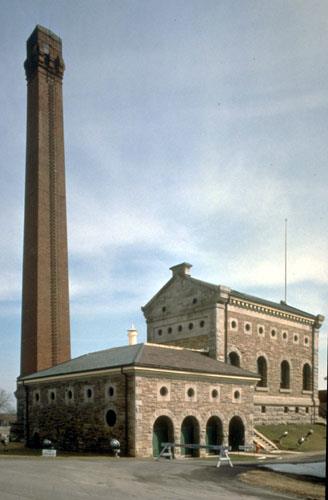

Lieu historique national du Canada de l'Aménagement-Hydroélectrique-de-Queenston-Chippawa

Queenston, Ontario

Le lieu historique national du Canada de

l'Aménagement-Hydroélectrique-de-Queenston-Chippawa est situé à

Queenston, en Ontario, aux chutes Niagara. Construit entre 1917 et 1925

à l'instigation de la Commission d'énergie hydro électrique (CEHE) de

l'Ontario, il s'agissait de la première grande centrale hydroélectrique

au monde. La CEHE avait alors créé ce projet pour répondre à

l'augmentation des besoins en énergie électrique des installations

urbaines et industrielles de Toronto et du Sud Ouest de l'Ontario. Le

lieu est composé d'un très vaste terrain en forme de croissant

s'étendant sur près de 22 kilomètres, à partir de la jonction de la

rivière Welland et de la rivière Niagara jusqu'à la centrale

hydroélectrique située sur la rivière Niagara entre le « Whirlpool » et

Queenston, après avoir traversé la ville de Niagara Falls.

En 1913, les infrastructures urbaines et industrielles de Toronto et du

Sud Ouest de l'Ontario avaient des besoins grandissants en énergie

électrique. Pour répondre à cette demande, la Commission d'énergie

hydroélectrique de l'Ontario a examiné les propositions de projets pour

une éventuelle centrale électrique à Niagara Falls. Après mûre

réflexion, la CEHE a accepté un projet proposant l'utilisation du cours

d'eau de la rivière Welland, la construction d'un canal d'énergie autour

de la ville de Niagara Falls et la construction d'une centrale

électrique située sur la rivière Niagara entre le « Whirlpool » et

Queenston. Les travaux ont commencé en 1917 à la suite de l'adoption de

l'Ontario Niagara Development Act et les premières installations sont

mises en marche en 1922.

La conception de l'aménagement hydroélectrique de Queenston-Chippawa a

entraîné de nombreux défis uniques. La taille de l'aménagement a

nécessité l'utilisation de matériaux de construction et d'appareils de

conversion de l'énergie d'une dimension jamais vue auparavant. De plus,

le canal d'énergie de 13,2 kilomètres a du être adapté pour répondre à

des caractéristiques particulières rarement retrouvées dans les canaux

maritimes. En 1925, une fois la construction terminée, l'aménagement

hydroélectrique de Queenston-Chippawa constituait la plus grande

centrale hydroélectrique du monde.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1999 |

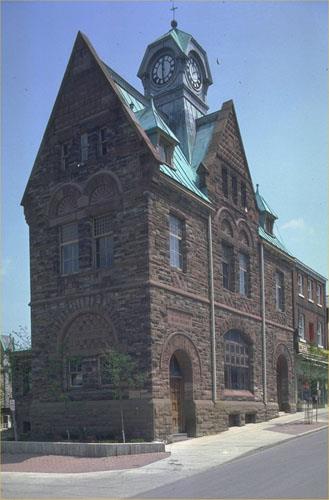

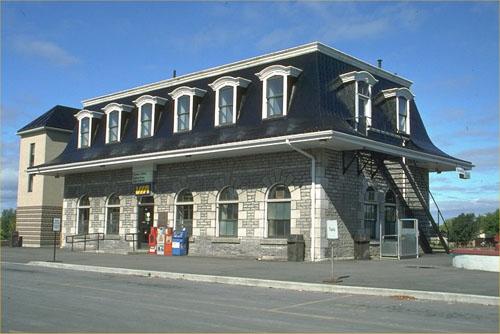

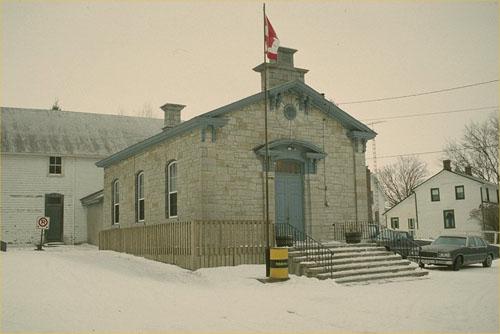

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Bureau-de-Poste-d'Almonte

Almonte, Ontario

Le lieu historique national du Canada de

l'Ancien-Bureau-de-Poste-d'Almonte est situé bien en vue sur un terrain

triangulaire à l'intersection des rues Little Bridge et Mill, au

centre-ville d'Almonte, en Ontario. L'immeuble en pierres de deux étages

et demi date de la fin du XIXe siècle et est représentatif des bureaux

de poste à usages multiples conçus par Thomas Fuller.

L'ancien bureau de poste d'Almonte est l'exemple même des petits bureaux

de poste à usages multiples construits par le ministère des Travaux

publics dans les petits centres urbains quand Thomas Fuller était

architecte en chef (1881-1886). II est représentatif des bureaux de

poste à cause de sa hauteur, soit deux étages et demi, de ses matériaux

de haute qualité, de son style néo roman, de son implantation bien en

vue et de son aménagement intérieur. Le bureau de poste possède des

qualités architecturales, c'est- à-dire que sa structure extérieure n'a

pas subi de modifications importantes.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980 |

Lieu historique national du Canada de l'Ancien bureau de poste de Brockville

Brockville, Ontario

L'ancien bureau de poste de Brockville est un bâtiment en pierre de deux

étages et demi datant de la fin du XIXe siècle. Il est situé bien en vue

au coeur de Brockville dans un groupe d'édifices gouvernementaux du XIXe

siècle.

L'ancien bureau de poste de Brockville a été désigné lieu historique

national en 1983 parce qu'il est représentatif des petits bureaux de

poste urbains conçus par Thomas Fuller; il a une valeur architecturale,

c'est-à-dire qu'il n'a pas subi de modifications extérieures

importantes; il se caractérise par son intégrité, c'est-à-dire que son

emplacement est compatible.

Le bureau de poste de Brockville est un bon exemple des bureaux de poste

construits par le ministère des Travaux publics dans les petits centres

urbains pendant le mandat de Thomas Fuller au poste d'architecte en chef

(1881-1886).

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Bureau-de-Poste-de-Galt

Cambridge, Ontario

Le lieu historique national du Canada de

l'Ancien-Bureau-de-Poste-de-Galt est situé sur un terrain d'angle qui

surplombe la rivière Grand, dans le centre-ville de Cambridge, en

Ontario. Ce superbe édifice en pierre de deux étages et demi, complété

en 1887, est recouvert de pierre calcaire de Guelph et comporte des

façades jumelles symétriques. Il est également doté d'éléments

architecturaux exceptionnels, notamment d'une tour d'horloge

remarquable. Son style, un mélange de roman, de gothique et de Second

Empire, confère à l'édifice une facture unique et éclectique, typique

des réalisations de Thomas Fuller, architecte en chef au gouvernement

fédéral.

L'ancien bureau de poste de Galt, construit entre 1884 et 1887, est un

édifice d'importance qui abrite le bureau de poste, les douanes et

d'autres services gouvernementaux. Il compte parmi les nombreux

bâtiments érigés dans le cadre d'un programme de construction d'édifices

publics dans les petites villes et localités canadiennes, placé sous la

direction de Thomas Fuller, architecte principal en chef du ministère

des Travaux publics de 1881 à 1896. Il est d'ailleurs facile de

constater dans l'architecture du bâtiment les normes élevées

d'esthétisme imposées par Fuller. Comme un grand nombre de ses

réalisations, l'ancien bureau de poste comporte un portique d'entrée

voûté, des façades jumelles symétriques ainsi qu'une tour d'horloge,

dont l'architecture unique a été conçue de manière à être visible autant

de la rue que de la rivière Grand. Par ailleurs, le toit en mansarde

fortement incliné, les couleurs et les textures contrastantes ainsi que

le travail de maçonnerie remarquable créent un mélange spectaculaire

d'architectures gothique, romane et Second Empire.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

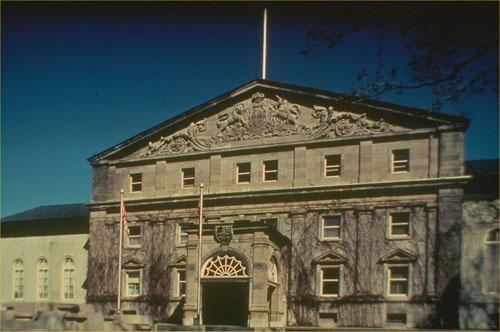

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Bureau-de-Poste-de-Kingston

Kingston, Ontario

Le lieu historique national du Canada de

l'Ancien-Bureau-de-Poste-de-Kingston est un élégant édifice de deux

étages de style néo-classique, en pierre calcaire. Il est situé au

centre ville de Kingston, dans un quartier où on trouve d'imposants

bâtiments du milieu du XIXe siècle, construits en pierre calcaire.

L'ancien bureau de poste de Kingston illustre l'éclectisme des débuts de

l'architecture victorienne au Canada, alors que les architectes

abandonnaient progressivement les aspects rigides et formels du

néo-classicisme pour adopter la richesse et la diversité d'autres

vocabulaires architecturaux. L'ancien bureau de poste de Kingston est

représentatif de la pérennité du style néo-classique, ainsi que de

l'utilisation croissante d'éléments de style Renaissance dans

l'architecture des édifices commerciaux et publics. Ses proportions de

base et sa composition, ainsi que plusieurs de ses caractéristiques

ornementales, sont caractéristiques du style classique. L'influence de

la Renaissance italienne est évidente dans la richesse de la maçonnerie

et les ouvertures en plein cintre.

L'ancien bureau de poste de Kingston a été construit entre 1856 et 1859

par des entrepreneurs locaux, Overend and Matthews, sur un plan carré à

cinq baies du cabinet d'architectes montréalais Hopkins, Lawford and

Nelson. L'extension de 1912 de trois baies sur sa longueur a été conçue

par le ministère des Travaux publics et réalisés par les entrepreneurs

McKelvey & Birch.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Bureau-de-Poste-de-Toronto / Ancienne-Banque-du-Canada

Toronto, Ontario

L'Ancien bureau de poste de Toronto/Ancienne Banque du Canada est un

immeuble en pierre de trois étages de style néo-grec, datant du milieu

du XIXe siècle. Il est situé du côté ouest de la rue Toronto, entre les

rues King et Adelaide, au centre ville de Toronto.

L'Ancien bureau de poste de Toronto/Ancienne Banque du Canada a été

désigné lieu historique national du Canada en 1958 parce qu'il est un

bel exemple d'architecture de style néo-grec.

Le bâtiment a été conçu par les architectes torontois de renom,

Frederick Cumberland et William Storm, à qui l'on doit la conception,

dans divers styles « renouveau », de plusieurs autres immeubles de

Toronto datant du milieu du XIXe siècle.

|

©National Archives of Canada / Archives nationales du Canada, PA-34242 |

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Édifice-des-Archives-Fédérales

Ottawa, Ontario

Le lieu historique national du Canada de

l'Ancien-Édifice-des-Archives-Fédérales est un imposant édifice de

pierre de style gothique Tudor fédéral. L'édifice est en retrait de la

promenade Sussex, à Ottawa, sur laquelle se trouvent plusieurs autres

importantes institutions fédérales situés à proximité dont le lieu

historique national du Canada de la Monnaie-Royale-Canadienne et le

Musée des beaux-arts du Canada. Il se compose d'un bloc original de

trois étages à sept baies, avec une entrée centrale, construit de 1904 à

1906, et d'un ajout perpendiculaire plus important de trois étages

construit en 1924 à 1925.

L'Ancien édifice des Archives fédérales a abrité les archives nationales

du Canada de 1906 à 1967. La construction d'une installation permanente,

à l'épreuve du feu, où on recueille, préserve et étudie les documents de

la nation traduisait le sentiment grandissant d'identité canadienne et

l'intérêt accru pour l'histoire du pays chez les Canadiens. Son

emplacement sur la promenade Sussex a contribué à la vision de l'ancien

Premier ministre Wilfred Laurier de transformer Ottawa d'une ville

industrieuse de travail du bois en une capitale prestigieuse munie des

aménagements et institutions culturelles et civiques appropriés. Sous la

direction de Laurier, David Ewart, ingénieur en chef du ministère des

Travaux publics (de 1897 à 1914) a supervisé la conception de quatre

importants édifices publics fédéraux, y compris l'Ancien édifice des

Archives fédérales, qui ont contribué à créer un sentiment d'identité

fédérale au sein de la capitale du Canada. Ces édifices ont été conçus

dans le style gothique Tudor qui cadrait avec celui des édifices de la

Colline du Parlement. Ce style convenait à une capitale associée à

l'Empire britannique, et on pouvait facilement l'adapter aux principes

de planification du style Beaux-Arts.

Sir Arthur Doughty, archiviste du Dominion de 1904 à 1935, qui a été

désigné personnage d'importance nationale, est étroitement associé à la

fois à l'évolution de la structure physique du l'Ancien édifice des

Archives fédérales et au développement des archives à titre

d'institution publique. Nommé l'année même où la construction du

bâtiment des archives a commencé, il a servi pendant plus de trois

décennies, et notamment pendant la période d'expansion du bâtiment entre

1924 et 1925.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |

Lieu historique national de l'Ancien-Édifice-de-la-Commission-Géologique-du-Canada

Ottawa, Ontario

L'Ancien édifice de la Commission géologique du Canada est un bâtiment

simple en pierre à trois étages, situé en évidence sur un coin de rue du

Marché By à Ottawa.

L'Ancien édifice de la Commission géologique du Canada a été désigné

lieu historique national en 1955 parce qu'il est l'un des plus anciens

édifices préservés de la capitale, et a abrité des services publics et

des institutions culturelles à différentes époques.

La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à ses liens avec la haute

fonction publique, tels qu'exprimés par son emplacement, sa forme, ses

matériaux et sa masse. L'Ancien édifice de la Commission géologique a

été fondé dans les années 1860 et faisait partie d'un ensemble de trois

bâtiments contigus, qui avaient servi, ensemble ou séparément, d'hôtel,

de caserne, de musée, de bureaux du gouvernement, de bureaux d'affaires

ou de boutiques. La partie la plus ancienne de l'édifice a été

construite en 1863 par James Skead, un homme d'affaires local, pour

agrandir ce qui était à l'époque le British Hotel. Une fois ces

agrandissements terminés, les propriétaires ont essayé de vendre

l'édifice qu'ils renommèrent Hôtel Clarendon. La Couronne l'a loué de

1864 à 1871 pour en faire une caserne. Il a retrouvé sa vocation d'hôtel

en 1874, puis acheté par le gouvernement fédéral en 1879.

L'édifice du 541, promenade Sussex, devenu propriété de la Couronne, a

d'abord abrité les bureaux de la Commission géologique du Canada, fondée

à Montréal en 1842 par la Province du Canada. En 1877, en vertu d'une

nouvelle loi, le statut d'institution fédérale relevant du ministère de

l'Intérieur fut reconnu à la Commission géologique. En 1879, le

gouvernement fédéral acheta l'hôtel Clarendon et le rénova pour qu'il

abrite les bureaux ainsi que le musée de la Commission géologique et

d'histoire naturelle du Canada. La Commission a joué un rôle important

dans la découverte et l'exploitation des vastes richesses minérales du

Canada, et la collection de son musée est devenue la fondation des

musées nationaux du Canada.

Avant que la Commission déménage dans l'ancien hôtel, l'édifice abritait

l'exposition inaugurale de la Canadian Academy of Arts. Les oeuvres qui

y étaient exposées constitueront la première collection du Musée des

beaux-arts du Canada.

La Commission offrait des services à ceux qui s'intéressaient à la

géologie et à l'histoire naturelle pour des motifs professionnels,

éducatifs ou d'affaires, ainsi qu'au grand public. Par conséquent, on y

trouvait à son siège social situé au 541, promenade Sussex des pièces

muséographiques, une bibliothèque, un bureau de cartographie et des

laboratoires où on préparait des spécimens d'histoire naturelle,

analysait des matériaux géologiques, et dessinait et reproduisait des

cartes. Le musée occupait les trois étages de l'aile de l'édifice située

sur la rue George qui a été rénovée plusieurs fois, particulièrement

grâce à l'aide financière du fondateur de la Commission, William Logan.

La partie donnant sur la promenade Sussex a été reconstruite en 1881 sur

son contour au sol initial, sous la direction du ministère des Travaux

publics, par Thomas Askwith, un éminent constructeur local, pour abriter

les bureaux de la Commission. Celle-ci a été dirigée par Dr Alfred

Selwyn de 1869 à 1894, et elle est demeurée à la même adresse jusqu'en

1911, année à laquelle elle a déménagé dans le Musée commémoratif

Victoria.

Après le déménagement du musée et des bureaux de la Commission,

l'édifice du 541, promenade Sussex a été rénové pour abriter le

ministère des Mines. En 1917, une annexe fut ajoutée au côté est de

l'aile donnant sur la rue George pour servir de laboratoire.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 0918, 1998 |

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Hamilton

Hamilton, Ontario

Le lieu historique national du Canada de

l'Ancien-Édifice-de-la-Douane-de-Hamilton est un élégant édifice de deux

étages, d'inspiration italienne, situé au centre-ville de Hamilton, en

Ontario. Cet édifice en pierre brettelée présente une riche

ornementation puisée dans le vocabulaire architectural de l'époque

classique, notamment un portique à colonnes, des bandeaux et une

corniche en saillie ainsi que des moulures de finition intérieure et des

gypseries décoratives. Il abrite maintenant le centre culturel "Workers

Arts and Heritage Centre".

L'Ancien édifice de la douane a été désigné lieu historique national,

car il est un bel exemple de l'architecture d'inspiration italienne au

Canada, et parce que son parement de pierre est d'une qualité

exceptionnelle.

L'Ancien édifice de la douane (1858-1860) est un excellent exemple de

l'architecture d'inspiration italienne qui, de 1840 à 1870, était très

populaire au Canada. Les édifices d'inspiration italienne, dont

l'architecture rappelait celle des palais de style renaissance de Rome

et de Florence, étaient caractérisés par un premier étage élevé en

pierre rustiquée et un second en pierre lissée, de nombreux ornements

classiques et une corniche massive. La diversité des finitions et la

qualité supérieure du parement en pierre rehaussent la conception de

l'Ancien édifice de la douane.

L'Ancien édifice de la douane a été construit par la Commission des

travaux publics de la province de l'Ontario préconfédérale, selon les

plans de l'architecte F.P. Rubidge. Il illustrait la prospérité de

Hamilton à titre d'important centre ferroviaire et port des Grands Lacs.

Depuis 1915, l'édifice ne sert plus de poste de douane. Il a changé de

vocation à plusieurs reprises et abrite maintenant un centre

culturel.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1995 |

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Hangar-d'Exercices-d'Elora

Elora, Ontario

Lieu historique national du Canada de

l'Ancien-Hangar-d'Exercices-d'Elora consiste en un simple édifice en

pierre d'un seul étage du milieu du XIXe siècle, surmonté d'un toit

incliné. Il a été construit dans la ville d'Elora, en Ontario pour les

exercices militaires et pour l'usage de la communauté. Il comprend un

grand hall ouvert.

L'ancien hangar d'exercices d'Elora est un exemple particulièrement bien

construit du type de manèges érigés au Canada par les unités de milice

rurales avant que le ministère de la Défense n'introduise un modèle type

pour ce genre d'édifice. Il a été construit selon un plan de hall ouvert

simple, mais sa construction en pierre et les finis soignés dépassent

les normes de l'époque. Abritant aujourd'hui la Régie des alcools de

l'Ontario (RAO), il continue de jouer un rôle actif dans la communauté

d'Elora.

|

©County of Brant Public Library |

Lieu historique national du Canada de l’ancien hôtel de ville de Paris

Paris, Ontario

Construit en 1854 selon les plans de l'architecte John Maxwell, cet ancien hôtel

de ville constitue un rare exemple canadien de bâtiment civil de style

néo-gothique. Il se distingue par la présence de détails architecturaux

s'inspirant d'exemples médiévaux, notamment la structure de bois exceptionnelle

de la grande salle de son second étage. Servant à la fois d'hôtel de ville et de

marché, à l'instar de plusieurs autres bâtiments de même typologie construits au

Canada au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, l'ancien hôtel de ville de

Paris s'inspire de bâtiments britanniques datant de la fin du XVIIIe et du début

du XIXe siècle. Érigé au cours d'une période de croissance et d'ambition pour

cette ville industrielle émergente, il constitue un monument à la fierté civile

pour la petite communauté de Paris.

Connu comme le Bawcutt Centre, l'ancien hôtel de ville de Paris est situé au 13,

rue Burwell, dans un secteur qui était autrefois considéré comme le centre de la

petite ville ontarienne de Paris. Le style médiéval néo-gothique anglais de ce

bâtiment, souvent observé dans les églises, constituait un choix inhabituel pour

un édifice civil du genre, où la tradition classique prévalait au XIXe siècle.

Cet édifice de deux étages et demi recouvert de brique comporte une tour,

laquelle était à l'origine surmontée d'un clocher, des contreforts en angle,

dont certains étaient autrefois surmontés de tourelles, ainsi qu'une combinaison

de fenêtres en ogive de style néo-gothique et de fenêtres rectangulaires de

style Tudor.

À l'instar de son extérieur, l'intérieur du bâtiment est doté de plusieurs de

ses éléments caractéristiques d'origine. La salle du second étage, avec ses

plafonds voûtés et ses portes cintrées, constitue la pièce maîtresse du

bâtiment. Le toit à poutres de bois apparentes de la salle comprend six fermes

gothiques très bien conservées. Le rez-de-chaussée abritait à l'époque un marché

couvert à une extrémité et une salle du conseil, ainsi que des bureaux de

magistrat et de trésorier à l'autre extrémité. Le sous-sol servait quant à lui

de « marché inférieur » et abritait également des cellules pour deux

prisonniers, lesquelles sont toujours présentes.

Pendant 50 ans, le bâtiment a servi d'hôtel de ville et de marché, avec sa salle

de réunion située au deuxième étage, laquelle servait d'espace de divertissement

pour le théâtre, l'opéra, les concerts, les conférences et les projections de

films. Après que le conseil municipal de Paris eut libéré le bâtiment en 1904,

celui-ci fut utilisé pour diverses fonctions, notamment comme usine de

fabrication d'aiguille, comme résidence privée, comme siège du détaillant de

fournitures d'artisanat Mary Maxim et finalement comme maison de vente aux

enchères.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |

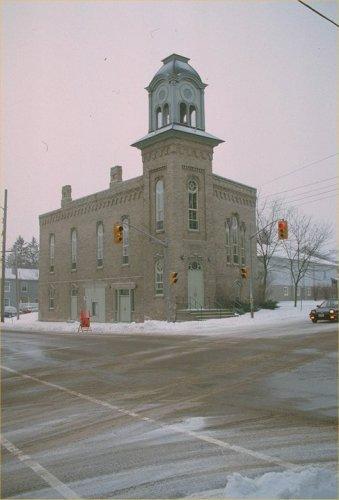

Lieu historique national du Canada de l'Ancien hôtel de ville de Port Perry

Port Perry, Ontario

L'Ancien hôtel de ville de Port Perry est un édifice de trois étages de

style à l'italienne, construit en 1873. Il est situé bien en vue au coin

d'une importante intersection de la ville de Port Perry.

L'Ancien hôtel de ville de Port Perry a été désigné lieu historique

national en 1984 parce que c'est un extraordinaire exemple de salle de

réunion municipale ayant servi de centre communautaire politique et

social. Son site dominant, et la qualité de sa conception et de sa

finition intérieure, sont également remarquables.

Cet hôtel de ville, bâti en 1873 suite à la constitution du village de

Port Perry et à l'arrivée du chemin de fer, concrétisait la confiance de

cette communauté en sa prospérité future. À l'instar de nombreuses

petites localités de l'Ontario, Port Perry a érigé un édifice

multi-fonctionnel conçu pour diverses vocations communautaires. La salle

inférieure, décorée simplement, servait aux réunions du conseil du

village. L'ouvragée salle d'opéra avec balcon située au deuxième étage

est devenue le centre social de la collectivité. Même si l'édifice ne

sert plus de bureaux municipaux, il est toujours utilisé comme centre

communautaire et comme théâtre.

L'hôtel de ville est situé bien en vue à un important carrefour de Port

Perry. Sa tour cornière est un point de repère de son quartier

commercial. Son style à l'italienne était au goût du jour pour les

édifices municipaux construits en Ontario au milieu du XIXe

siècle.

|

©Old Toronto City Hall and York County Court House, deymosD, June 2007

©Old Toronto City Hall and York County Court House, deymosD, June 2007 |

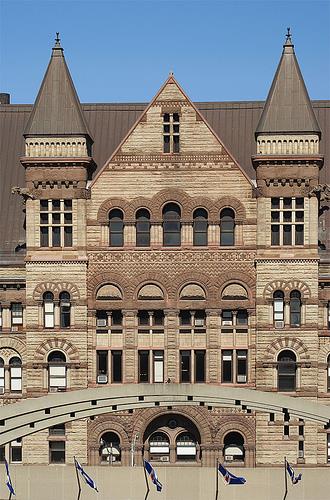

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Hôtel-de-Ville-de-Toronto et Palais-de-Justice-du-Comté-de-York

Toronto, Ontario

L'Ancien hôtel de ville de Toronto et palais de justice du comté de York

est un édifice de grès massif de style romanesque à la Richardson.

Construit de 1889 à 1899, il est situé au coeur de Toronto, à côté de

l'hôtel de ville actuel qui l'a remplacé en 1965.

L'Ancien hôtel de ville de Toronto et palais de justice du comté de York

a été désigné lieu historique national en 1984 parce que, de style

romanesque à la Richardson, il figure parmi les hôtels de ville aux

dimensions monumentales les plus importants au Canada. De plus, son

superbe emplacement au centre-ville, ses revêtements en grès richement

sculpté, et ses différentes couleurs et textures se combinent pour

exprimer clairement la fierté de cette région à la fin du XIXe siècle.

L'Ancien hôtel de ville de Toronto et palais de justice du comté de York

est l'un des plus beaux exemples d'architecture de style romanesque à la

Richardson au Canada. Ses dimensions et conception monumentales

reflètent sa double vocation d'hôtel de ville et de palais de justice,

la complexité croissante de l'administration municipale, et la volonté

des élus municipaux de contribuer à la prospérité et à l'urbanisation

rapide de Toronto au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il a

été conçu entre 1883 et 1886 par l'architecte local E.J. Lennox, mais sa

construction s'est échelonnée sur une période de onze ans, soit de 1889

à 1899. Sa conception s'inspire d'une tendance du style romanesque,

élaborée par l'architecte américain H.H. Richardson, qui était très

prisée pour les édifices publics dans les années 1880. De nombreux

artisans ont participé à sa construction, notamment la compagnie Robert

McCausland Ltd. et George Agnew Reid qui ont respectivement réalisé les

vitraux et les murales. Le style romanesque à la Richardson est

clairement illustré par les dimensions et proportions monumentales du

bâtiment, ses revêtements en grès richement coloré et sculpté, et les

nombreux tours, ouvertures en plein cintre, et motifs des arches et des

tympans. Une haute tour d'horloge décentrée dominant l'édifice est

située dans l'axe de la rue Bay, artère principale du centre financier

de la ville.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |

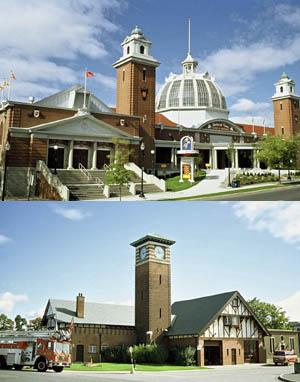

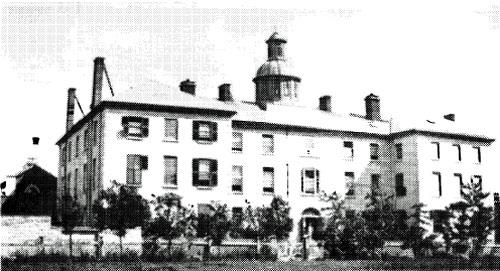

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Hôtel-de-Ville-de-Woodstock

Woodstock, Ontario

L'ancien hôtel de ville de Woodstock est un hôtel de ville de deux

étages en brique jaune, de style à l'italienne, construit en 1853. Il

est situé bien en vue à l'avant d'un square gazonné, au cœur de la ville

de Woodstock.

L'ancien hôtel de ville de Woodstock a été désigné lieu historique

national du Canada en 1955 parce qu'il est un excellent exemple de

l'adaptation coloniale d'un hôtel de ville britannique, et à cause de sa

longue association avec la vie politique et sociale du comté d'Oxford.

La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à sa forme, à ses matériaux et

à sa conception fonctionnelle. C'est un exemple subsistant des premiers

hôtels de ville bâtis en Ontario au milieu du XIXe siècle. À l'origine,

il combinait les fonctions d'hôtel de ville et de marché. C'était un des

nombreux édifices municipaux à fonctions multiples construits au milieu

du XIXe siècle dans le Haut-Canada. Sa haute forme à deux étages,

d'inspiration classique, sa conception pluri-fonctionnelle, et la

coupole sur le toit, sont typiques de l'architecture des hôtels de ville

du milieu du XIXe siècle. Les proportions classiques et les ornements à

l'italienne du bâtiment reflètent l'adaptation des tendances

architecturales britanniques aux besoins et aux contraintes financières

du Haut-Canada. L'édifice a conservé une grande partie de son

aménagement et de sa finition intérieurs d'origine. Il s'agit sans doute

de l'hôtel de ville pluri-fonctionnel de ce type le mieux conservé en

Ontario.

La vocation multiple de cet hôtel de ville illustre l'évolution des

responsabilités des municipalités ontariennes pendant la deuxième moitié

du XIXe siècle. À l'origine, il était conçu pour abriter un marché au

rez-de-chaussée et une salle de réunion ainsi que le bureau du maire à

l'étage. Il a aussi servi de temps en temps de salle de concert ou de

conférence, de salle de danse, de salle d'opéra, de caserne de pompiers,

de poste de police, de cour d'assises, de salle du conseil et de bureaux

municipaux. En 1865, une caserne de pompiers a été ajoutée à l'arrière

de l'édifice. Puis, en 1870, on a déménagé le marché ailleurs, ce qui a

permis d'installer une salle du conseil et des bureaux municipaux au

rez-de-chaussée, tandis qu'on a agrandi l'étage supérieur pour y

installer une grande salle de réunions pouvant accueillir des événements

sociaux et des spectacles publics. Un troisième rajout a été effectué en

1977, mais il a été démoli par la suite. L'édifice a eu des fonctions

municipales et communautaires pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce qu'on

le convertisse en musée en 1968. En 1994, on a restauré le bâtiment et

on lui a ajouté une quatrième annexe, sur le contour au sol de la

troisième, pour y installer des ascenseurs et des toilettes.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |

Lieu historique national du Canada de l'Ancien-Ottawa Teachers' College

Ottawa, Ontario

Le lieu historique national du Canada de l'Ancien-Ottawa Teachers'

College est situé sur la rue Elgin, au centre-ville d'Ottawa. Bel

exemple d'une conception éclectique de la fin du XIXe siècle, l'édifice

de deux étages et demi offre une composition balancée d'une

interprétation éclectique du style néo-gothique. Le toit, de style

Second Empire, avec un beffroi en pointe central, présente un pignon et

une série de tourelles vives. L'édifice fait à présent partie de

l'ensemble de l'hôtel de ville d'Ottawa.

L'ancien Ottawa Teachers' College a été désigné lieu historique national

du Canada en 1974, parce qu'il s'agit d'un exemple important sur le plan

national du style néo-gothique au Canada qui utilise des éléments

architecturaux divers, reflétant un esprit éclectique.

Le Ottawa Teacher's College ou École normale, conçu par l'architecte

W.R. Strickland et construit, entre 1874 et 1875, par J. Forin, sous la

direction de l'architecte James Mather, était le deuxième établissement

de ce type à être construit en Ontario. Le Collège a continué de former

des enseignants pour l'Ontario jusqu'en 1974. Il a été acheté par le

gouvernement régional et un ensemble de bureaux a été construit à

l'arrière. Après la fusion municipale, l'édifice s'est intégré à l'hôtel

de ville d'Ottawa.

La masse rectangulaire et le pavillon central du bloc principal suivent

un format accepté pour les institutions académiques du XIXe siècle,

alors que l'utilisation d'éléments architecturaux divers, tel le mélange

de fenêtres en ogive, semi-circulaires, à haut plat de style gothique,

des colonnes de style roman et un toit de style Second Empire, reflètent

un esprit éclectique.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Nathalie Ouellette. |

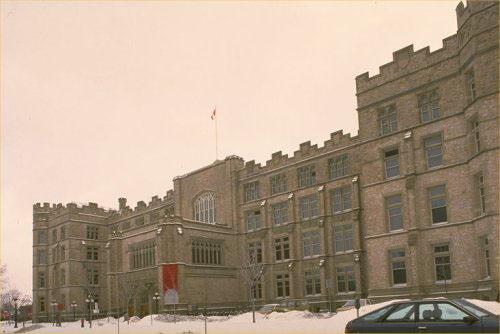

Lieu historique national du Canada de l’ancien pensionnat indien de Shingwauk

Sault Ste. Marie, Ontario

Établi en 1875 par l’Église anglicane, le pensionnat de Shingwauk fait

partie du système de pensionnats indiens soutenu par le gouvernement

canadien et certaines églises et organisations religieuses qui, dans un

effort concerté et délibéré, visent à assimiler les enfants autochtones,

les convertir au christianisme et les isoler de leurs familles, de leur

culture, de leur langue et de leurs traditions. Le pensionnat est

administré par le gouvernement fédéral à partir de 1935, mais demeure

sous la gestion de l’Église anglicane jusqu’en 1969. Le gouvernement

fédéral en aura l’entière responsabilité jusqu’à sa fermeture en 1970.

Le pensionnat doit son nom à l’éminent chef anishinaabe Shingwaukonse

dont la vision d’une école où les élèves anishinaabe pourraient acquérir

des connaissances et habiletés qui leur permettraient de s’épanouir dans

une société évoluant rapidement tout en préservant leur culture et leur

langue. Au cours de ses 96 années d’existence, le pensionnat de

Shingwauk ne conserve toutefois du chef Shingwaukonse que son nom, car

sa véritable vision est perdue.

Construit en 1934-1935 pour remplacer le bâtiment d’origine datant de la

fin du XIXe siècle, Shingwauk Hall, est l’un des derniers édifices ayant

servi de pensionnat indien qui subsiste toujours au Canada. De plus, le

site du pensionnat est l’un des rares qui existent encore aujourd’hui.

Ce dernier se compose d’un ensemble notable d’éléments bâtis et de

paysages préservés qui témoigne de la longue histoire des pensionnats au

Canada, notamment le cimetière commémoratif Shingwauk (1876), la

chapelle commémorative de l’évêque Fauquier (1883), l’ancienne résidence

du directeur (1935), l’ancien atelier de menuiserie (1951) et l’école

publique Anna McCrea (1956). Le cimetière Shingwaulk compte 109

sépultures, dont 72 étudiants décédés entre 1875 et 1956.

Plus de mille enfants autochtones de l’Ontario, du Québec, des Prairies

et des Territoires du Nord-Ouest fréquentent ce pensionnat. Les élèves

sont soumis chaque jour à un emploi du temps très strict marqué par des

tâches d’entretien, une discipline sévère et des abus, du travail

pénible et de la négligence émotionnelle. Les frères et sœurs sont

séparés selon leur sexe et leur âge, et les langues autochtones sont

interdites. De nombreux élèves y passent toute leur enfance, et certains

ne sont jamais rentrés à la maison. Les séquelles durables des

expériences vécues dans les pensionnats ont encore aujourd’hui des

répercussions importantes sur les anciens élèves, leurs familles et leur

communauté.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jennifer Cousineau

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jennifer Cousineau |

Lieu historique national du Canada de l'Ancienne-École-de-Formation-pour-Garçons-de-Bowmanville — Camp 30

Bowmanville, Ontario

L'ensemble de bâtiments, qui a d'abord servi de centre d'éducation pour

garçons à Bowmanville, est un exemple rare et remarquable d'ensemble de

style Prairie au Canada. Le style est aussi fortement influencé par la

tradition Arts and Crafts. Les six bâtiments proposés sont faits de

maçonnerie, leur enveloppe étant recouverte de brique et de stuc, et ils

sont coiffés d'une toiture en bardeaux d'amiante. Ce sont les quatre

bâtiments les plus anciens — la cafétéria, la maison Jury, la maison

Kiwanis et le gymnase — qui sont les plus caractéristiques du style

vernaculaire des Prairies. Ils exposent des plans ouverts, des volumes

fragmentés, des matériaux naturels, une horizontalité rappelant le

paysage plat des Prairies, des ornements géométriques et des toits

plats. Ces bâtiments sont d'allure étonnamment moderne. Bien qu'il

s'agisse techniquement de bâtiments institutionnels, la maison Jury, la

maison Kiwanis et la cafétéria sont relativement petites et, de ce fait,

rappellent plus que les autres bâtiments l'architecture domestique à

partir de laquelle Frank Lloyd Wright a d'abord structuré le style

Prairie au tournant du XXe siècle. Le dortoir triple et

l'infirmerie/maison du général présentent des éléments qui illustrent

une approche traditionnelle de l'esthétique. Ces bâtiments adaptent des

éléments provenant du style Prairie et de la tradition Arts and Crafts,

notamment les espaces intérieurs ouverts et les volumes fragmentés, les

matériaux naturels et les ornements géométriques, mais ils conservent

les toits inclinés et les fenêtres à guillotine, des éléments qui ont

été abandonnés dans l'architecture institutionnelle après que le style

international s'est répandu au Canada (plusieurs décennies plus tard).

Le Centre d'éducation pour garçons de Bowmanville/Camp 30 est

d'importance historique pour les raisons suivantes :

son ouverture au milieu des années 1920, l'école de formation pour

garçons de Bowmanville était généralement considérée comme l'école la

plus progressiste du genre au Canada. Rare spécimen du mouvement

architectural « Prairie School » au Canada, cet établissement s'est

retrouvé à l'avant-garde du courant de réforme de la jeunesse grâce à

son architecture moderne, à son aménagement en campus, à son personnel

qualifié, à son milieu ouvert, semi-familial, et à son vaste programme

d'enseignement destiné aux garçons de 8 à 14 ans;

endant la Seconde Guerre mondiale, l'école a été adaptée pour devenir

un camp d'internement, le camp 30, destiné à accueillir des Allemands

faits prisonniers de guerre par les Alliés. Ses principaux bâtiments,

qui servirent à l'internement des prisonniers de 1941 à 1945, sont

toujours debout, bien que les tours de garde, les clôtures et les

casernes provisoires aient été démantelées après la guerre, lorsque le

camp a été reconverti en école. Le camp 30 a été le théâtre d'une petite

émeute, malgré tout tristement célèbre, communément appelée la «

bataille de Bowmanville ».

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |

Lieu historique national du Canada de l'Ancienne-Église Hay Bay

Greater Napanee, Ontario

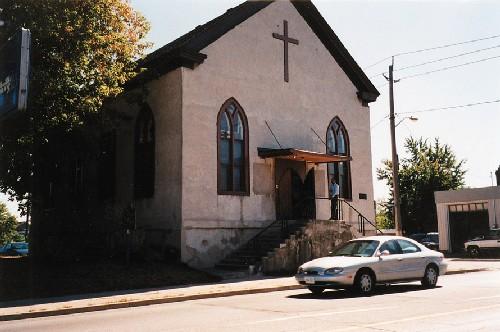

Le lieu historique national du Canada de l'Ancienne-Église Hay Bay est

une salle paroissiale et communale remontant aux premiers jours du

peuplement du Haut-Canada. On accède à cette propriété rurale de deux

acres et au cimetière adjacent par des chemins de campagne. Le lieu

surplombe Hay Bay, près d'Adolphustown, en Ontario. L'édifice de facture

simple, en forme de boîte, coiffé d'un toit en pignon, est constitué

d'une solide charpente et de revêtements en clin de planches. Haut de

deux étages, garni de trois baies, le bâtiment à pignon utilise un

langage décoratif dérivé du classicisme. L'intérieur présente une chaire

et un jubé. L'édifice est aujourd'hui utilisé comme musée.

L'ancienne église de Hay Bay de conception simple fut d'abord construite

en 1792 comme salle de réunion, durant les premiers jours de la

colonisation du Haut-Canada, à une époque où les établissements étaient

isolés et de petite taille et les communications difficiles, les voies

d'eau demeurant les principaux axes de transport. Le caractère de cette

salle de réunion de pionniers est accentué par l'emplacement choisi dans

un cadre rural préservé. L'église a été conçue comme lieu de rencontre

tant séculier que religieux quoique l'organisation intérieure donne

priorité au caractère religieux. En dépit de quelques changements,

l'église conserve les caractéristiques essentielles des salles de

réunion évangéliques pré-1840 telles qu'élaborées en Angleterre, en

Nouvelle-Angleterre, et adaptées au Haut-Canada. Agrandie en 1835,

l'ancienne église de Hay Bay cessa d'être un lieu de prière en 1860,

devenant un espace d'entreposage de ferme. En 1910, elle fut acquise de

nouveau et restaurée par l'Église méthodiste. Elle abrite actuellement

un musée et sert encore chaque année à des cérémonies annuelles de

l'Église Unie du Canada.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Hucker, 1999. |

Lieu historique national du Canada de l'Ancienne-Gare-du-Canadien-National-à-Hamilton

Hamilton, Ontario

L'ancienne gare du Canadien National à Hamilton consiste en un ensemble

de bâtiments ferroviaires interreliés, construits entre 1929 et 1931.

L'élément principal est la gare, un bâtiment ferroviaire monumental de

deux étages, d'inspiration classique, avec une façade en pierre. Devant

la gare, se trouve une grande place ouverte. Derrière la gare, le

terrain descend brusquement jusqu'au niveau de l'ancienne voie ferrée et

la station devient un bâtiment à quatre étages. La salle des pas perdus

vitrée s'étend de l'arrière de la gare jusqu'à l'ancienne voie ferrée.

Un bâtiment de messagerie en brique, long et bas, s'étend d'un côté du

bâtiment principal de la gare, parallèlement à l'ancienne voie ferrée.

La gare est située près du centre ville d'Hamilton, dans une zone plutôt

résidentielle que l'on appelle «North End».

Construite entre 1929 et 1931 selon les plans de l'architecte en chef de

la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, John Schofield,

l'ancienne gare du Canadien National à Hamilton est un exemple rare d'un

ensemble de gare ferroviaire. Il respecte une approche très rationnelle

pour la circulation des passagers et des bagages, selon laquelle le

passager et les fonctions opérationnelles sont parfaitement séparées, au

niveau horizontal ou vertical. La configuration de la salle des pas

perdus surélevée par rapport aux rails en contrebas était très fréquente

aux États-Unis, mais rare au Canada. Malgré le fait que la gare ne soit

plus utilisée comme gare de chemin de fer, il est encore possible de

discerner les tracés de circulation originaux dans l'aménagement du

bâtiment, la salle des pas perdus en saillie, les rails en contrebas, et

le bâtiment de messagerie.

La façade de la gare d'inspiration classique, la composition Beaux-Arts

et la grande place ouverte qui lui fait face, sont des éléments typiques

du mouvement City Beautiful. Mouvement urbain conservateur qui vit le

jour à la fin du XIXe siècle, le mouvement City Beautiful cherchait à

contrer les conséquences physiques et morales d'aspect négatif de

l'industrialisation rapide en embellissant les espaces urbains. Dans les

années 1920, la ville d'Hamilton s'est finalement engagée dans un plan

de rationalisation et d'embellissement. Ce plan comprenait la

construction d'une gare ferroviaire plus centrale et l'amélioration des

transports et de la circulation, ainsi que des paysages urbains en

éliminant les passages à niveau par des tunnels et des ponts

ferroviaires. C'est ainsi que l'ancienne gare du Canadien National à

Hamilton a été construite par la Compagnie des chemins de fer nationaux

du Canada.

Après la Deuxième Guerre mondiale, la gare a été un lieu d'accès

important pour les immigrants au Canada. Dans la période d'après-guerre,

les politiques d'immigration canadiennes s'étant assouplies, des

immigrants italiens et allemands ont soudainement afflué à Hamilton. Un

bon nombre d'entre eux sont arrivés au Canada par bateau, puis ont pris

le train pour arriver à Hamilton pour la première fois par la gare de

chemin de fer, voie que les immigrants grecs, yougoslaves et portugais,

emprunteront dans les années 1960.

Réaménagé par l'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord

(UIJAN) en l'an 2000 comme centre de formation et de récréation, le

complexe est demeuré intact à l'extérieur et dans la plupart des espaces

publics.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J Butterill, 1994 |

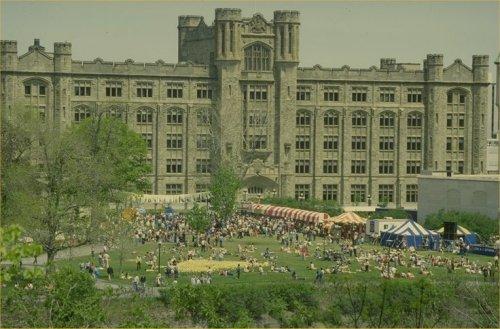

Lieu historique national du Canada Annesley Hall

Toronto, Ontario

Annesley Hall est une belle résidence d'étudiantes en brique rouge,

située sur le campus de l'Université de Toronto, au centre-ville de

Toronto. L'édifice reflète les caractéristiques du style néo-Queen Anne,

par sa conception institutionnelle, attestée par les toits fortement

inclinés, les pignons proéminents, les matériaux richement colorés et

texturés, et le large éventail d'ornements à caractère historique qui

rendent les grandes maisons institutionnelles attrayantes et

chaleureuses.

Annesley Hall a été désigné lieu historique national du Canada parce

qu'il est un bel exemple du style néo-Queen Anne dont s'inspire

l'architecture institutionnelle.

Construit en 1902-1903, selon les plans de l'architecte G.M. Miller, il

était la première résidence conçue spécifiquement pour des étudiantes

sur un campus universitaire canadien. Il a été rénové en 1988 et a

conservé sa vocation d'origine.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement de l'exploitation minière de Cobalt

Cobalt, Ontario

Le Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement de

l'exploitation minière de Cobalt se compose de sections de la ville de

Cobalt et d'une partie du canton de Coleman dans l'arrondissement de

Timiskaming. Il contient des éléments paysagers, des mines et des

bâtiments associés aux mines d'argent et au peuplement urbain du début

du XXe siècle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |

Lieu historique national du Canada de la Banque-du-Haut-Canada

Toronto, Ontario

L'édifice de la Banque du Haut-Canada date du début du 19e siècle. De

style néo-classique, cet immeuble de pierre, de deux étages et demi est

situé sur la rue Adelaide dans le centre ville de Toronto.

L'édifice de la Banque du Haut-Canada a été désigné lieu historique

national en 1977. Les motifs de sa désignation sont le rôle que la

Banque du Haut-Canada a joué dans le développement du Haut-Canada et

dans l'évolution de Toronto pour devenir le centre commercial de la

colonie, ainsi que la conception de l'édifice, qui projette l'image

d'opulence conservatrice tant prisée par les institutions financières de

l'époque.

La valeur patrimoniale de cet endroit correspond au rôle qu'il a joué

dans l'émergence des banques au Canada, comme en témoignent son

classicisme de bon goût et ses matériaux résistants.

Ajouté en 1844, le portique conçu par l'architecte John G. Howard

confère à l'édifice une sobriété classique.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Jim Molnar, 2003 |

Lieu historique national du Canada des Barrages-de-Pêche-Mnjikaning

Atherley, Ontario

Les barrages de pêche en bois les plus gros et les mieux conservés dont

on connaisse l'existence dans l'est de l'Amérique du Nord, ces barrages

ayant servi d'environ 3300 av. J.-C.

Le lieu historique national du Canada des Barrages-de-Pêche-Mnjikaning

est situé sur des portions inférieures du défilé entre les lacs Simcoe

et Couchiching, une partie de la voie navigable Trent-Severn. Il

comprend le canal navigable balisé, l'ancien canal qui coule vers le

nord-est et le marais entourant ces canaux. La constriction du défilé

rend possible la prise de poissons qui se déplacent entre les lacs et la

faible profondeur des canaux permet d'y enfoncer des pieux en fascines.

De nos jours, le canal se divise en deux : le canal d'origine s'incurve

vers le nord-est et le canal navigable file plein nord. Le canal

navigable a été dragué en 1856-57, et le canal d'origine a aussi été

dragué au sud de la jonction. Une île linéaire a été créée le long de la

rive est du canal navigable. Une levée empierrée pour le lit d'une

ancienne voie ferrée du chemin de fer Canadien Pacifique longe la

portion nord du défilé. Des marécages occupent l'espace entre les

canaux, de même que l'est de l'ancien canal. Un troisième canal semble

avoir existé autrefois, s'incurvant vers l'ouest à partir du canal

navigable et a été en grande partie comblé au fil du développement

moderne.

Les plus anciens pieux de bois sont enfoncés dans le canal est, et une

datation au carbone a permis d'évaluer l'âge de certains d'entre eux à

5000 ans, ce qui correspond à la période déterminée par les archéologues

comme étant archaïque supérieure. On connaît peu de choses de cette

région au cours de la période mentionnée, et, par conséquent, les

archéologues sont impuissants à décrire les affiliations culturelles des

plus anciens occupants ayant utilisé les fascines. Une autre série de 12

datations au radiocarbone pointe vers l'époque où les Hurons-Wendats et

leurs proches ancêtres peuplaient la région environnante du

défilé.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, W. Duford, 1989 |

Lieu historique national du Canada de la Basilique-Catholique-Notre-Dame

Ottawa, Ontario

Le lieu historique national du Canada de la

Basilique-Catholique-Notre-Dame est une cathédrale de style

néo-gothique, construite en pierre calcaire de taille, dont les deux

tours jumelles marquent l'entrée de Lowertown, un des plus anciens

quartiers d'Ottawa. Elle est située bien en vue sur la promenade Sussex,

entre les rues Saint-Patrick et Guigues, en face du Musée des Beaux-Arts

du Canada, dans le secteur Lowertown d'Ottawa. Centre physique et

spirituel de la communauté catholique d'Ottawa, la cathédrale est bordée

du côté sud par l'Archevêché et au nord par le Collège de Bytown et la

Maison-mère des Sœurs Grises.

La valeur patrimoniale de la basilique réside dans son aménagement, ses

matériaux, sa décoration intérieure et sa qualité de construction. Dans

sa conception et sa construction, la basilique catholique Notre-Dame

intègre le classicisme, l'architecture religieuse québécoise et le style

néo-gothique d'inspiration française. Elle est remarquable pour la

continuité de sa conception dans l'ensemble de sa structure, en dépit du

nombre de rénovations et d'ajouts. Elle est aussi reconnue pour ses

finis intérieurs, sa décoration, ses œuvres d'art et ses ornements. Elle

tire aussi son importance de sa précinction ecclésiastique et de son

rôle important en tant que symbole de la capitale nationale.

La conception originale néoclassique de cette église a débuté en 1842

sous la gouverne du curé de la paroisse, Jean-François Cannon, puis fut

modifiée en 1843 par des plans préparés par le père jésuite Félix

Martin. En 1844, la structure partiellement complétée a été transformée

selon le style néo-gothique par les pères oblats Adrien Telmon et Damase

Dandurand. Les flèches ont été ajoutées en 1858 selon les plans de

Dandurand. En 1862-1863, une abside de style néo-gothique a été ajoutée

aux plans du prêtre-architecte montréalais Victor Bourgeau. La

décoration intérieure a été substantiellement complétée à la fin du 19e

siècle par le sculpteur québécois Louis-Philippe Hébert et l'artiste du

vitrail Harwood, et une série de vitraux a été exécutée au cours des

années 1960 par Guido Nincheri. La cathédrale héberge aussi un orgue

construit par Joseph Casavant.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Beaver Dams

Thorold, Ontario

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Beaver Dams est

un vaste terrain industriel ouvert qui comprend une partie du canal

Welland du côté est de la ville de Thorold, en Ontario. Situé au sud de

l'escarpement du Niagara, ce lieu a été le théâtre d'une victoire

décisive des troupes britanniques, soutenues par un important contingent

d'Iroquois, contre les Américains durant la guerre de 1812. Le lieu

comprend diverses propriétés, notamment des propriétés résidentielles

urbaines à Thorold, des parties du canal Welland, un cimetière et des

terrains industriels.

La Bataille de Beaver Dams, qui a eu lieu le 24 juin 1813, constitue une

bataille déterminante de la guerre de 1812. Après leur défaite à Stoney

Creek, les Américains envoient des troupes, sous la conduite du

lieutenant-colonel Charles G. Boerstler, du fort George à Beaver Dams

pour y détruire un avant-poste britannique. Afin de ne pas révéler la

véritable destination de leur mission, ils envoient une force constituée

d'environ 600 soldats de l'infanterie et de la cavalerie depuis le fort

George jusqu'à Queenston qui est alors sous leur contrôle. À Queenston,

Laura Secord, femme d'un loyaliste blessé, apprend les plans des

Américains et se rend elle-même à Beaver Dams, accompagnée d'un

éclaireur iroquois, pour aviser les Britanniques de l'assaut prévu.

Avertie à temps, une force composée d'Iroquois de Caughnawaga et de la

rivière Grand, sous la conduite des capitaines Dominique Ducharme et

William Kerr, tendent une embuscade aux forces américaines et les

obligent à se rendre au lieutenant britannique James Fitzgibbon de

l'armée britannique régulière. La région de Niagara sera contrôlée par

les Britanniques pour le reste de l'année 1813.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Chippawa

Niagara Falls, Ontario

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Chippawa est

situé au sud de la ville de Chippawa, en Ontario, sur la rive ouest de

la promenade de la rivière Niagara. Durant la guerre de 1812, la

dernière grande tentative d'invasion du Canada par les Américains en

1814 a donné lieu à la bataille qui s'est déroulée sur ce terrain. Aucun

vestige visible de la bataille ne subsiste aujourd'hui. La Commission

des lieux et monuments historiques du Canada a reconnu ce lieu en 1923

en y faisant installer un monument et une plaque. Le lieu comprend une

section boisée au nord, un champ agricole abandonné ainsi qu'une portion

entremêlée de champs et de forêts au sud.

La bataille de Chippawa a lieu le 5 juillet 1814, au cours de la

dernière grande invasion américaine du Canada, durant la guerre de 1812.

Sous le commandement de Jacob Brown, le brigadier-général américain

Winfield Scott quitte le fort Érié le 4 juillet, en compagnie d'une

troupe de 1 300 hommes. Ils installent leur campement à quelques

centaines de verges de la rivière Chippawa et attendent les renforts.

Jacob Brown arrive vers minuit avec 2 000 hommes supplémentaires.

Au matin du 5 juillet, le major-général Phineas Riall envoie un petit

contingent de tireurs embusqués pour attaquer les Américains et avoir

une idée de leur nombre. À leur retour, les soldats informent le général

Riall que les Américains semblent être des miliciens, et non pas des

membres de la force régulière entraînés, puisqu'ils portent des manteaux

gris plutôt que l'uniforme. En se basant sur cette hypothèse erronée, le

général Riall décide d'attaquer avec 1 400 membres de la force

régulière, 70 membres de cavalerie et 300 alliés autochtones. Lorsqu'ils

entrent dans les bois pour se cacher, le général et ses hommes

rencontrent 56 des soldats de la force régulière de Jacob Brown qui s'y

cachent déjà. Une bataille éclate, et les Britanniques arrivent à

repousser les troupes américaines vers leur campement.

Au moment où les deux armées s'apprêtent à s'affronter et avancent sur

le champ Street, le général Riall s'aperçoit que les Américains qui se

dirigent calmement dans sa direction ne sont pas des miliciens, comme il

l'a d'abord pensé, mais plutôt des membres de la force régulière

entraînés. Reconnaissant que ces troupes sont très bien entraînées et en

nombre supérieur, le général Riall est forcé de se replier de l'autre

côté de la rivière Chippawa.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Cook's Mills

Cook's Mills, Ontario

Lieu où les Anglais ont remporté une victoire pendant la guerre de

1812.

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Cook's Mills est

constitué d'un paysage vallonné semi-rural situé à l'est du canal

Welland et immédiatement au nord du ruisseau Lyon, dans la ville de

Welland, en Ontario. Il marque l'endroit où a eu lieu un affrontement

entre les troupes britanniques et canadiennes, d'une part, et les

troupes américaines, d'autre part, durant la guerre de 1812. Il n'existe

aucun vestige connu de la bataille, mais la Commission des lieux et

monuments historiques du Canada a érigé un monument et installé une

plaque commémorative en 1977 dans le coin sud-ouest du lieu de bataille.

La bataille de Cook's Mills a été une escarmouche importante pour les

troupes britanniques et canadiennes durant la guerre de 1812. Après

l'échec du siège du fort Érié, le lieutenant général Gordon Drummond se

retire vers le nord et rassemble son armée le long de la rivière

Chippawa. En octobre 1814, les troupes américaines commandées par le

major général George Izard marchent vers le nord. Le 18 Octobre Izard

ordonné au brigadier général Bissell de se rendre avec une force

d'environ 900 hommes à Cook's Mills un avant-poste britannique, afin de

récupérer des provisions sous forme de blé destinées aux troupes

britanniques. Le 19 octobre éclate donc à Cook's Mills une violente

escarmouche impliquant les hommes du Glengarry Light Infantry et des

82e, 100e et 104e Régiments. Dirigées par le lieutenant-colonel

Christopher Myers les troupes britanniques et canadiennes réussissent à

atteindre leur objectif de reconnaissance des forces américaines afin

que Drummond puisse agir après quoi elles se retirent. Bissel accompli

également sa mission de détruire le blé entreposé aux moulins, après

quoi lui et ses hommes se retirent pour rejoindre la force américaine

principale. Peu après, les Américains détruisent Fort Erie et

retraversent la rivière Niagara pour atteindre les quartiers

d'hiver.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Dan Pagé, 2008 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Ferme-Crysler

Morrisburg, Ontario

Le lieu historique national du Canada de la Bataille de la Ferme Crysler

est situé dans le parc commémoratif de la Bataille de la Ferme Crysler,

près de l'Upper Canada Village, à l'est de Morrisburg, en Ontario. La

bataille, qui a eu lieu le 11 novembre 1813 sur des terres agricoles

appartenant à John Crysler, a officiellement mis fin à la campagne

américaine destinée à prendre Montréal. Puisque le champ de bataille

original est aujourd'hui sous l'eau, un monument commémoratif a été

érigé sur une colline gazonnée formée avec de la terre du lieu original.

Cet ensemble, qui constitue en soi le lieu historique, est composé d'un

obélisque flanqué de deux canons montés sur des affûts de la garnison

reposant sur un rectangle des dalles.

La valeur patrimoniale de la Bataille de la ferme Crysler tient à ses

associations historiques avec le conflit armé de 1813 lié à la campagne

américaine visant à conquérir Montréal. Le 10 novembre 1813, 8 000

soldats américains, sous la conduite du major général James Wilkinson,

arrivent dans la ville de Williamsburg, en Ontario. Au même moment, 800

soldats britanniques commandés par le lieutenant colonel Joseph Morrison

prennaient position sur les terres de la ferme de John Crysler derrière

deux larges ravins. Les Britanniques avaient suivi les Américains en

route le long du fleuve Saint Laurent et avaient reçu l'ordre de

ralentir l'avancée des Américains et d'empêcher une attaque surprise. Le

11 novembre, les Américains lancaient une attaque avec seulement la

moitié de leurs soldats. Le major général Wilkinson croyait les

Britanniques moins expérimentés et sous estimaient leur nombre puisque

la moitié des soldats britanniques portaient des manteaux d'hiver gris

par-dessus leur uniforme rouge traditionnel. Dépourvus de plan tactique,

les Américains subirent de lourdes pertes et furent repoussés vers

Cornwall. Ces lourdes pertes et le repli rapide des soldats lors de la

bataille de la ferme Crysler a mis fin à la campagne américaine destinée

à prendre Montréal.

En 1895, le ministère de la Milice et de la Défense a érigé un monument

sur le champ de bataille de la ferme Crysler. En 1921, après la Première

Guerre mondiale, la Commission des lieux et monuments historiques du

Canada (CLMHC) installe une plaque sur le monument existant. 'Lors de

l'aménagement de la voie maritime du Saint Laurent, le lieu d'origine de

la bataille est inondé et le monument est déplacé dans le parc

commémoratif de la Bataille de la Ferme Crysler en 1955.. Le monument

repose aujourd'hui sur un socle à gradins supporté par un rectangle de

dalles, au sommet d'une colline composée de terre provenant du champ de

bataille d'origine.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, André Guindon, 2009 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-du-Moulin-à-Vent

Prescott, Ontario

Tentative de soulèvement que les Britanniques ont fait échouer en

1838.

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-du-Moulin-à-Vent

est un fragment d'un champ de bataille situé sur la rue Windmill Point à

Newport, Ontario. Le lieu désigné comprend une partie terrestre, à

partir du moulin à vent, qui forme un demi-cercle d'un rayon de 400

mètres, et une autre partie en bordure du moulin à vent, de même forme

et superficie; toutefois, seule une petite portion du champ de bataille

fait partie du lieu historique.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de la

Bataille-du-Moulin-à-Vent réside dans la lisibilité des éléments

naturels et bâtis du paysage culturel associé à la bataille du

Moulin-à-Vent, et dans les vestiges encore intacts de la

bataille.

|

©Archives of Ontario / Archives publiques de l'Ontario, F 1075-13, H 1065, 1925 |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Ruelle-de-Lundy

Niagara Falls, Ontario

Situé à Niagara Falls en Ontario, le lieu historique national du Canada

de la Bataille-de-Lundy's-Lane commémore les combats du 25 juillet 1814

qui se sont déroulés sur des terres agricoles entourées d'un verger et

d'une forêt sur Lundy's Lane. Une plaque installée au cimetière Drummond

Hill marque l'emplacement de cette bataille. En effet, Lundy's Lane fut

le site d'une grande bataille entre les forces britanniques et

américaines dans laquelle les Américains, qui gagnèrent du terrain après

la bataille de Chippewa, attaquèrent les positions défensives

britanniques qu'ils avaient installés. Suite à l'engagement férocement

disputé, les Américains furent vaincus et forcés au retrait de leurs

troupes. Cette bataille qui dura six heures, fut l'une des plus

sanglantes de la guerre de 1812, et marqua la fin de l'offensive

américaine dans le Haut-Canada.

Au cours de l'été de 1814, les forces américaines traversèrent la

rivière Niagara, à la hauteur du fort Érié, pour envahir le Haut Canada.

Au début, leur avancée vers le nord le long de la rivière Niagara se

déroula bien, et les forces américaines réussirent à défaire des troupes

britanniques dans la bataille de Chippawa. Les Britanniques, dirigés par

sir Gordon Drummond, se regroupèrent et, le soir du 25 juillet, les

troupes régulières britanniques ainsi que les soldats des Fencibles et

les miliciens canadiens assaillirent les forces américaines dans Lundy's

Lane, non loin de Niagara Falls. Les deux armées s'affrontèrent toute la

soirée, ne cessant d'attaquer et de contre attaquer, notamment pour

prendre possession des canons de campagne installés où se trouve

aujourd'hui le cimetière Drummond Hill. Les deux camps subirent de

lourdes pertes, mais à minuit, les Américains se retirèrent, laissant

les Britanniques et les Canadiens épuisés, maîtres de leur position. La

bataille de Lundy's Lane fut le combat le plus sanglant et le plus

violent de la guerre de 1812; elle a anéanti tous les espoirs des

Américains de conquérir le Haut Canada en 1814.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Stoney Creek

Hamilton, Ontario

Le lieu historique national du Canada de la Bataille-de-Stoney Creek est

un parc commémoratif aménagé sur les lieux d'une bataille de la guerre

de 1812. Il est situé au bord de l'escarpement du Niagara, à l'est de la

ville de Stoney Creek, en Ontario. Le lieu comprend la maison Gage, le

monument de Stoney Creek, le monument du monticule Smith et du cimetière

de Stoney Creek, les paysages aménagés par la firme Dunnington et Grubb

et du cimetière de Stoney Creek, les ressources archéologies et une

collection situées, en partie, sur le site.

La valeur patrimoniale du lieu réside dans son rôle de témoin d'une

bataille cruciale dans l'histoire du Canada, comme l'illustrent le parc

commémoratif, les monuments rappelant la bataille et le cimetière

connexe. La bataille de Stoney Creek, qui s'est déroulée le 6 juin 1813,

a été un point tournant dans la guerre de 1812. Au cours de la bataille,

les troupes américaines, sous le commandement des généraux Windler et

John Chandler, ont été repoussées par les 8e et 49e régiments

britanniques dirigés par le lieutenant-colonel John Harvey et le major

Plenderleath. Ce champ de bataille constitue le point le plus avancé

ayant été atteint par les troupes américaines le long de la frontière du

Niagara.

L'importance du champ de bataille de Stoney Creek a d'abord été reconnue

lorsque le Women's Wentworth County Historical Society y créa un parc

commémoratif en 1899 et qu'il acquérait par la suite la propriété

adjacente, la maison Gage, également associée à la bataille. De 1909 à

1913, le County of Wentworth Veteran's Association érige un monument sur

le lieu et dans les années 1920, la firme Dunnington et Grubb effectue

l'aménagement paysager du parc. En 1963, la Commission des parcs du

Niagara prend la relève de la gestion du parc, qui est maintenant

exploité par la Ville de Hamilton.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

eu historique national du Canada de la Batterie-de-Vrooman

Niagara-on-the-Lake, Ontario

Le lieu historique national du Canada de la Batterie-de-Vrooman se situe

au nord du village de Queenston, en Ontario, sur la rive ouest de la

rivière Niagara. Situé sur la pointe Vrooman, maintenant propriété

privée, le lieu surplombe la rivière Niagara, ce qui lui confère une

position stratégique. La batterie de Vrooman a joué un rôle important

dans la bataille de Queenston Heights durant la guerre de 1812, bien

qu'elle soit aujourd'hui réduite à un monticule de terre au bord de la

rivière.

Le 13 octobre 1812, les forces américaines traversèrent la rivière

Niagara à Queenston et occupèrent les hauteurs du village. Pour déloger

les Américains, les forces britanniques tentèrent en vain une

contre-attaque, au cours de laquelle leur commandant, le Major-Général

Sir Isaac Brock trouva la mort. Peu après, les renforts britanniques

grimpèrent l'escarpement à l'ouest, délogèrent les américains et leurs

imposèrent la défaite. La batterie située sur la terre de Soloman

Vrooman, au bord de la rivière Niagara, comprenait une batterie de tir

de 24 livres montée dans un ouvrage de terre en forme de croissant.

Manœuvrée par le 5e Régiment Lincoln (milice) et par un détachement de

l'artillerie de milice Lincoln, sous les commandements respectifs du

capitaine Samuel Hatt et du lieutenant John Ball, la batterie

maintiendra tout au long de la bataille, un feu sans relâche sur les

forces américaines qui traversaient la rivière à ce même moment.

|

|

Lieu historique national du Canada de Beechcroft et Lakehurst Jardins

Roches Point, Ontario

Beechcroft et Lakehurst sont deux propriétés à Roches Point, situé sur

la rive sud du lac Simcoe. Grandes propriétés foncières privées, qui

servir de tampon pour ces propriétés, leur aurait permis de survivre dans

leurs styles du 19ème siècle. Un, Beechcroft, est aménagé en anglais

style paysager. Selon forte tradition locale ses motifs étaient

conçue par le premier architecte paysagiste de l'Amérique, Frederick Law Olmsted.

Le jardin On pense en outre avoir été ainsi créé vers 1870 au cours

l'occupation de A.G.P. Dodge de New York City. La propriété voisine,

connu sous le nom Lakehurst, montre l'influence de motifs mais est Olmstedian

beaucoup plus dans la tradition horticole et gardenesque. (from

Journal of Garden History, Vol 1, No. 2)

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2009 |

Lieu historique national du Canada Belle Vue

Amherstburg, Ontario

Le lieu historique national du Canada Belle Vue est une demeure en

brique de deux étages construite entre 1816 et 1819 dans le style

palladien. Peinte en blanc, elle se compose d'un corps central

rectangulaire flanqué de deux ailes, et est agrémentée d'une entrée

principale surmontée d'un petit portique.

Construite entre 1816 et 1819 pour Robert Reynolds, commissaire général

adjoint de la garnison du fort Malden, Belle Vue est un exemple

remarquable d'une résidence unifamiliale de style palladien. Elle

comporte un corps central rectangulaire de deux étages doté de cinq

baies et d'une entrée principale surmontée d'un petit portique reposant

sur des pilastres. Le corps principal est flanqué de deux ailes

accentuant l'horizontalité et la symétrie du bâtiment, en harmonie avec

les concepts du style palladien. Un long couloir intérieur relie le

corps central aux deux ailes.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2004 |

Lieu historique national du Canada du Blockhaus-de-Merrickville

Merrickville, Ontario

Un des bâtiments du réseau d'écluses du canal Rideau; construit en

1832-1833.

Le blockhaus de Merrickville est une structure de défense de deux

étages, en maçonnerie et en bois, situé sur les rives du canal Rideau

dans la ville de Merrickville, en Ontario.

Le blockhaus de Merrickville a été désigné un lieu historique national

parce qu'il a été considéré comme un excellent exemple du meilleur type

de blockhaus érigés pour la défense du canal Rideau aux environs de

1832.

Sa valeur patrimoniale réside dans son illustration d'un blockhaus

relativement grand, conçu par les Britanniques au cours du 19e siècle.

Construit en 1832-1833, il est associé à la construction de la voie

navigable du canal Rideau et à la défense du Canada.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada du Bosquet-et-Maison-Gillies

Arnprior, Ontario

Le lieu historique national du Canada du Bosquet-et-Maison-Gillies est

un domaine du XXe siècle, situé dans une zone boisée au bord de la

rivière des Outaouais, en banlieue d'Arnprior, en Ontario. Les

principaux éléments qui le composent sont un vieux peuplement de pins

blancs entourant une zone dégagée où se trouve une belle maison de style

néo-colonial, construite en pin blanc provenant de la forêt avoisinante.

La valeur patrimoniale de ce site a trait à l'intégrité du domaine qui

comprend le bosquet forestier, la maison dans une clairière, les

dépendances et les aménagements paysagers. Le bosquet Gillies, un des

rares terrains boisés encore accessibles à renfermer d'importants

peuplements mûrs de pins blancs de la vallée de l'Outaouais, a

longuement contribué à l'expansion de l'industrie du bois de sciage dans

la région. De plus, pendant plus de 125 ans, il a été préservé par ses

propriétaires, les familles McLachlin et Gillies, très reconnues dans

l'industrie forestière de la vallée. En 1937, dans une clairière du

bosquet, on a construit une belle maison de style néo-colonial qui

servira de lieu d'exposition permanent des produits en pin provenant des

terres à bois et des scieries des frères Gillies. Le bosquet et la

maison constituent tous deux un exemple bien préservé des maisons de

campagne construites pendant l'entre-deux-guerres.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |

Lieu historique national du Canada Burlington-Heights

Hamilton, Ontario

Le lieu historique national du Canada de Burlington-Heights se situe sur

un isthme de 2,5 kilomètres, qui s'élève 30 mètres au-dessus du lac et

qui se trouve entre Cootes Paradise et le port d'Hamilton, en Ontario.

Traversé par des voies ferrées, des artères routières importantes et un

canal, le lieu est notamment composé de parcs, d'un cimetière et de

jardins botaniques.

Expulsés du fort George après que les forces américaines furent

parvenues à l'embouchure de la rivière Niagara, les Anglais, dirigés par

le général John Vincent, ont battu en retraite vers Burlington Heights.

S'élevant 30 mètres au-dessus du lac et traversées par des routes

provenant de Niagara et d'Amherstburg et menant à York, les hauteurs

offraient une place forte naturelle pour le regroupement des Anglais.

C'est de là que le général Vincent a organisé l'attaque nocturne

victorieuse dirigée par le lieutenant-colonel John Harvey et lancée les

5 et 6 juin 1813 contre les forces américaines installées à Stoney