|

Résumés parc

Nouveau-Brunswick

Tous les textes et photos sont la propriété de Parcs Canada ou le Répertoire canadien des lieux patrimoniaux

(Sauf indication contraire) et ont été extraites de l'une ou l'autre Parcs

Canada ou Lieux patrimoniaux du Canada. Les parcs avec un fond

gris sont gérés par Parcs Canada.

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 0544, 1993 |

Lieu historique national du Canada 1 Chipman Hill

Saint John, Nouveau-Brunswick

Le 1, Chipman Hill est une maison en rangée en brique datant du milieu

du 19e siècle.Elle est située au sommet de la colline Chipman Hill dans

l'arrondissement historique du centre-ville de Saint-Jean.

Le 1, Chipman Hill a été désigné lieu historique national en 1984 en

raison de l'importance et de la diversité des peintures en trompe-l'oeil

de son intérieur.

Cet intérieur rare constitue un des premiers exemples des peintures

artistiques pour orner les murs et plafonds des maisons cossues de la

bourgeoisie à la fin du 19e siècle. Ces peintures de la fin de l'époque

victorienne (probablement les années 1870) créent l'illusion de textures

et de profondeurs, imitent des matériaux et reproduisent des motifs

traditionnels.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1990 |

Lieu historique national du Canada de l'Ancienne-Résidence-du-Gouverneur

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de l'Ancien-Hôtel-du-Gouverneur

est une grande résidence en pierre de style palladien où habite le

lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Cet hôtel est situé chemin

Woodstock, dans un site de 4.5 hectares (11 acres) de superficie, juste

à l'ouest du centre de Fredericton, sur les rives de la rivière

Saint-Jean.

Le lieu historique national du Canada de l'Ancien-Hôtel-du-Gouverneur a

été conçu par J.W. Woolford, un concepteur et artiste anglais. Construit

de 1826 à 1828 comme résidence du gouverneur de la colonie du

Nouveau-Brunswick, il remplaçait une résidence du gouverneur plus

ancienne (de 1787) détruite par un incendie. Une rencontre historique y

a eu lieu le 7 avril 1866, alors que le gouverneur Arthur Gordon a pavé

la voie de la Confédération avec le Premier ministre Albert J. Smith.

Les gouverneurs, puis les lieutenants-gouverneurs du Nouveau-Brunswick y

ont résidé jusqu'en 1893, date à laquelle on leur a construit une

nouvelle résidence. L'édifice est devenu par la suite un hôpital pour

les anciens combattants, puis, de 1932 à 1988, il a abrité le siège

social de la division J de la GRC. Restauré depuis, il est redevenu la

résidence du lieutenant-gouverneur.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada de

l'Ancien-Hôtel-du-Gouverneur a trait à son rôle fonctionnel de résidence

officielle (de 1828 à 1893, et de 1988 à aujourd'hui), à son

architecture de style palladien, et au fait qu'un événement important de

l'histoire canadienne y a pris place. De plus, sa situation et son cadre

augmentent cette valeur patrimoniale.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Katherine Spencer-Ross, 1994 |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-Marysville

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Marysville est une ancienne communauté industrielle, aujourd’hui

résidentielle, comprenant une filature de coton restaurée du XIXe

siècle, d’anciens magasins et de nombreux logements qui subsistent.

L’arrondissement est situé sur les rives de la rivière Nashwaak, aux

abords de la ville de Fredericton. Les bâtiments sont disposés autour de

l’ancienne filature, et l’ancienne zone commerciale se trouve à

proximité. Les maisons en rangée en brique et les maisons jumelées

prédominent, et sont concentrées le long du côté est de la rivière. Les

principales ressources comprennent la filature de coton en brique de la

fin du XIXe siècle, restaurée; les immeubles locatifs en brique à

proximité (39 duplex, 14 maisons individuelles et une ancienne pension

endommagée par le feu); 11 duplex à ossature de bois sur la rive est;

deux anciennes maisons de commerçant et un ancien magasin sur les rues

Mill et Canada; et 19 propriétés résidentielles, destinées autrefois aux

gestionnaires, le long de la rue Canada.

L’arrondissement historique de Marysville a été désigné lieu historique

national en tant qu’exemple rare d’une ville de compagnie à industrie

unique du XIXe siècle, avec son usine et ses logements fournis par la

compagnie; en tant qu’arrondissement historique comprenant un éventail

complet d’installations communautaires, notamment des bâtiments

industriels, commerciaux et résidentiels, construits entre 1840 et 1890

environ; et parce qu’il conserve dans une grande mesure son apparence et

son caractère du XIXe siècle. L’endroit est également associé à deux

importants thèmes historiques qu’il illustre : le commerce des produits

de première nécessité, et le développement industriel du Canada dans le

cadre de la Politique nationale. L’ancienne filature de coton de

Marysville a également reçu une désignation individuelle en tant que

lieu historique national.

Marysville a d’abord été une communauté d’exploitation forestière, avec

une scierie sur la rive ouest de la rivière Nashwaak, et une rangée

d’habitations pour les travailleurs sur la rive opposée. Les duplex de

la « rangée blanche » sur la rue River témoignent de cette époque aux

environs des années 1840.

En 1862, Alexander « Boss » Gibson a acheté la propriété de la scierie,

lui donnant le nom de Marysville et y ajoutant des installations

manufacturières, des habitations et une zone commerciale. Un magasin à

ossature de bois et neuf maisons dans le secteur de Nob Hill témoignent

de l’époque de la scierie de Gibson. Le dessin et les matériaux de ces

bâtiments sont typiques des habitations construites à l’intention de la

classe ouvrière au milieu du XIXe siècle au Nouveau-Brunswick. Sept

duplex sont des bâtiments originaux du milieu du XIXe siècle. Cinq

duplex ont été reconstruits en 1920 pour remplacer des bâtiments

détruits en 1920 par un incendie à la scierie. La disposition des duplex

en une rangée le long de la rive est fidèle à leur configuration au

milieu du XIXe siècle.

Marysville témoigne de l’utilisation de la Politique nationale par

l’administration Macdonald en vue de créer une économie industrielle au

Canada. En 1883, encouragé par l’imposition de tarifs douaniers

protectionnistes dans le cadre de cette Politique nationale, Gibson a

embauché les architectes de Boston Lockwood, Greene & Company pour

dessiner une filature de coton d’avant-garde à Marysville. Lockwood,

Greene & Company ont également dessiné une communauté planifiée autour

de la filature, avec des immeubles locatifs en brique à l’intention des

travailleurs, d’autres habitations pour les gestionnaires, et une zone

commerciale élargie. Les habitations en brique des travailleurs, des

gestionnaires et des marchands qui subsistent à côté de la filature

témoignent de cette époque.

La communauté planifiée de Marysville fait partie des exemples les plus

anciens et les plus complets d’une communauté industrielle/résidentielle

intégrée au Canada. Elle présente le modèle paternaliste des relations

de travail au XIXe siècle, dans lequel les industriels cherchaient à

contrôler les conditions de travail en même temps que les conditions de

vie des travailleurs, dans le but d’optimiser la production. La

construction en brique de haute qualité tant des habitations que de la

filature témoigne de l’optimisme qu’entretenait Gibson à l’égard de

cette communauté. La zone commerciale de la rue Mill montre le modèle

paternaliste du développement industriel tel que poursuivi par Gibson,

modèle dans lequel des magasins de compagnie desservaient les employés

de la filature dans le cadre d’une communauté industrielle/résidentielle

intégrée. Les bâtiments qui subsistent témoignent des besoins

commerciaux d’une communauté du XIXe siècle, et comprennent les

résidences prévues pour les marchands.

|

©Provincial Archives of New Brunswick /Archives provinciales du Nouveau-Brunswick, P11-189, ca. 1914 |

Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-St. Andrews

St Andrews, Nouveau-Brunswick

L'arrondissement historique de St. Andrews comprend la partie originale

de l'actuelle ville Saint Andrews au Nouveau-Brunswick. Disposées en un

quadrillage de soixante pâtés de maisons s'étendant vers l'intérieur

depuis la rive, les constructions, dressées au fil des années, sont des

variations d'une architecture d'inspiration classique. Les bâtiments

commerciaux sont concentrés sur la rue qui court parallèlement au port.

Les lots relativement spacieux et le terrain communal en grande partie

non bâti entourant le district assurent un équilibre de verdure à ce

paysage bâti.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |

Lieu historique national du Canada du Blockhaus-de-St. Andrews

Saint Andrews, Nouveau-Brunswick

Blockhaus en bois de la guerre de 1812; bâtiment restauré.

Le lieu historique national du Blockhaus-de-St. Andrews est situé dans

la pittoresque ville de villégiature de St. Andrews, au sud-ouest du

Nouveau-Brunswick. Ici, vous vous plongerez dans une époque troublée par

des conflits le long de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et les

États-Unis. Imaginez une époque où ces voisins étaient sur un pied de

guerre. Craignant une invasion américaine, les villageois ont bâti ce

blockhaus d'après les prescriptions militaires pendant la Guerre de

1812.

Le blockhaus de St. Andrews est une structure défensive en bois située

sur la pointe ouest du port, à l'extrême limite de la ville historique

de St. Andrews (Nouveau-Brunswick).

La valeur patrimoniale du blockhaus de St. Andrews réside dans sa

représentation d'un type particulier de structure défensive et dans ses

origines datant de la guerre de 1812. Les citoyens de St. Andrews l'ont

construit en 1812-1813 pour préserver leur ville contre les invasions

américaines. À la fin du XIXe siècle, il est devenu une attraction

touristique pittoresque dans la ville de villégiature de St. Andrews,

avant d'être acheté et restauré par les Lieux historiques nationaux

(1962-1967). Le blockhaus a été sérieusement endommagé par le feu en

1993, mais a été restauré tel qu'il était à l'origine.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, Ian Doull, 1999 |

Lieu historique national du Canada Boishébert

Beaubears Island, Nouveau-Brunswick

Colonie de réfugiés acadiens (1756-1759).

Le lieu historique national du Canada Boishébert est une zone boisée

contenant les vestiges archéologiques d’un camp de réfugiés acadiens du

18e siécle à la pointe Wilsons et sur l’île Beaubears, au confluent des

rivières Miramichi Sud-Ouest et Nord-Ouest au Nouveau-Brunswick.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada Boishébert

réside dans les paysages contenant les ressources culturelles

souterraines associées à la colonie des réfugiés acadiens, les

perspectives historiques et un milieu naturel peu perturbé.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |

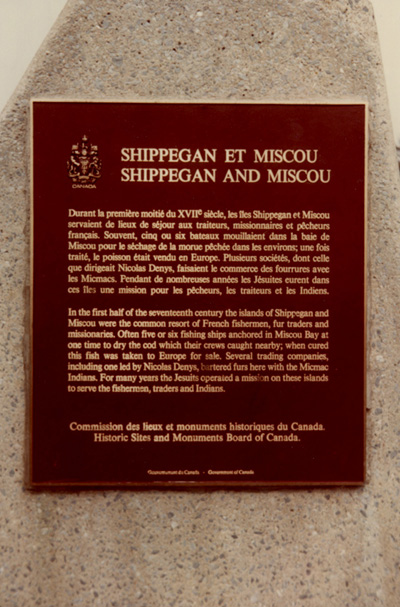

Lieu historique national du Canada du Bureau-de-Poste-de-St. Stephen

St. Stephen, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada du-Bureau-de-Poste-de-St. Stephen

est un édifice de deux étages et demi en brique et en pierre, de style

néo-roman, présentant des matériaux de couleurs et de textures

contrastantes, une façade symétrique avec des entrées jumelées, et un

grand pignon central avec des gravures décoratives. Situé bien en vue

sur une des principales artères de la ville, il sert maintenant d'hôtel

de ville.

Cet édifice, construit de 1885 à 1887, avait pour vocation initiale

d'abriter le bureau de poste local, ainsi que ceux des douanes et du

revenu. Sa conception a été dirigée par Thomas Fuller, architecte en

chef du gouvernement fédéral. Cet ouvrage fait partie d'une série

d'édifices construits afin d’assurer la visibilité du gouvernement

fédéral dans tout le pays. Sa composition pittoresque, ainsi que la

diversité des couleurs et des textures des matériaux de construction

extérieurs, en font un excellent exemple d'architecture de la fin du

XIXe siècle. L'influence du style néo-roman est illustrée par les portes

et fenêtres en plein cintre, et les gravures décoratives. L'édifice

abrite l’hôtel de ville de St. Stephen depuis 1965.

|

|

Lieu historique national du Canada de la Cale-Sèche-La Coupe

Aulac, Nouveau-Brunswick

Lieu qui pourrait être représentatif des chantiers navals acadiens du

XVIIIe siècle.

Cette déposition quadrilatérale de digues aurait été construite par les

Acadiens afin de régler le courant de la rivière La Coupe permettant

l'entrée et la sortie de vaisseaux de grandeur moyenne.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |

Lieu historique national du Canada de la Cathédrale-Christ Church

Fredericton, Nouveau-Brunswick

La cathédrale Christ Church est une élégante cathédrale du milieu du

XIXe siècle dont la flèche délicate surplombe le centre historique de

Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Elle est située sur un emplacement

spectaculaire, au milieu d'un grand espace vert bordant la rivière

Saint-Jean. Cette cathédrale, qui évoque les cathédrales antérieures

d'Angleterre, est devenue un symbole de l'architecture religieuse au

Canada. La reconnaissance officielle fait référence au bâtiment sur son

lot.

La valeur patrimoniale de ce lieu réside dans le fait qu'il illustre

concrètement le style d'architecture néo-gothique. En effet, la

cathédrale Christ Church est un des plus beaux exemples d'architecture

de style néo-gothique religieux au Canada. Elle a servi au XIXe siècle

de modèle architectural à de nombreuses églises, petites et grandes, du

Canada. L'architecture, la conception et la décoration de la cathédrale

Christ Church répondent aux objectifs de la Ecclesiological Society, un

mouvement réformateur anglican qui prônait la renaissance des modèles

d’église médiévaux, tant sur le plan de l'architecture que du rituel. À

la demande de John Medley, premier évêque du Nouveau-Brunswick et membre

de ladite Society, l'architecte anglais Frank Wills a conçu les plans de

la cathédrale, en s'inspirant de ceux d'une église du Norfolk, en

Angleterre, datant du XIVe siècle. Lors de la dernière phase de sa

construction, l'éminent architecte anglais William Butterfield a modifié

l'extrémité est de la cathédrale en y construisant une seule tour au

lieu de deux. Il a également conçu la plupart des meubles et

l’orfèvrerie de la cathédrale. Les murs de pierre, la tour sur la

croisée du transept et la masse pittoresque de la cathédrale, faisant

écho à ses caractéristiques intérieures, sont typiques du style

néo-gothique. Suite à l'incendie de 1911, l'architecte new-yorkais J.

deLancey Robinson y a effectué des restaurations, de 1911 à 1913, y

compris l'allongement de la flèche et la conversion de l'ancienne

sacristie en la chapelle actuelle.

|

©Moncton Museum |

Lieu historique national du Canada de la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption

Moncton, Nouveau-Brunswick

Conçue et édifiée en 1939-1940, la cathédrale raconte l’histoire du peuple

acadien. Des éléments décoratifs dépeignent leur histoire religieuse et

séculière partout dans la cathédrale, y compris la sculpture extérieure de la

Vierge Marie, sainte patronne des Acadiens, et des vitraux qui illustrent des

épisodes historiques et religieux importants de ce peuple. Son architecture

extérieure est un mélange achevé et éclectique de néogothique et d’Art déco,

alors que l’intérieur emprunte au style roman. Édifiée comme instrument

d’affirmation identitaire et pour rendre hommage à la résilience des

Acadiens, la construction de cette église a rassemblé la communauté et la

diaspora acadiennes autour d’un projet visant à ériger le premier grand

édifice qui les glorifierait comme peuple distinct. Indissociable de la

création de l’archidiocèse de Moncton en 1937, la cathédrale témoigne de la

phase ultime de la Renaissance acadienne. Ce lieu de culte demeure un symbole

tangible des réalisations des Acadiens tout au long de leur histoire.

Construit selon les plans dressés par l’architecte Louis-Napoléon Audet

(1881-1971), la cathédrale mesure environ 70 mètres de longueur et 43 mètres

de largeur. Outre l’église elle-même, le bâtiment comporte deux chapelles,

deux sacristies et de nombreuses salles réparties sur plusieurs étages.

Plusieurs des éléments décoratifs font référence au peuple acadien et à son

histoire. À l’intérieur, les chapiteaux des colonnes faisant face au

maître-autel et réalisés par des artisans acadiens sont décorés d’objets

associés aux différents métiers exercés par les Acadiens à travers leur

histoire. Les deux grandes verrières, situées dans les transepts de la

cathédrale, illustrent les grands moments de l’histoire religieuse acadienne

et les moments forts de l’histoire laïque ou civique du peuple acadien.

La cathédrale de Notre-Dame-de-l’Assomption est la manifestation physique de

l’apogée de décennies de revendications menées par les Acadiens et Acadiennes

pour faire reconnaître leur présence, leur poids démographique, ainsi que

leurs droits légitimes comme citoyens à part entière dans les contextes

politique, social et économique, culturel et religieux des provinces

maritimes. En plus de bénéficier du soutien des Acadiens de l’archidiocèse,

le projet de construction a reçu l’appui d’Acadiens des provinces maritimes,

du Québec, de la Louisiane et de la Nouvelle-Angleterre.

Élevée sur l’ancien site d’une crypte et chapelle inachevée qui servait de

lieu de culte à la première paroisse francophone de Moncton, née elle-même du

démembrement de la paroisse St. Bernard en 1914, elle est l’œuvre de son

premier archevêque titulaire, Mgr Louis-Joseph-Arthur Melanson (1879-1941).

Les Acadiens du Nouveau-Brunswick, voire des provinces maritimes, la

considèrent comme le principal joyau de leur patrimoine architectural. La

valeur historique et patrimoniale de la cathédrale tient donc en grande

partie aux valeurs associatives et symboliques que lui confère la communauté

acadienne.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1995 |

Lieu historique national du Canada de la Chapelle-St. Anne of Ease

Fredericton, Nouveau-Brunswick

La Chapelle-St. Anne of Ease est une petite église élégante en pierre,

de style néo-gothique archéologique, bâtie de 1846 à 1847. Elle est

située au centre ville de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, dans un

quartier résidentiel historique.

La Chapelle-St. Anne of Ease a été désignée lieu historique national en

1989 car elle est un exemple important de l'architecture religieuse de

style néo-gothique basée sur les principes de la Société

ecclésiologique.

La Chapelle-St. Anne of Ease illustre la première période de l'adoption

des principes de la Société ecclésiologique, une organisation anglicane

d'origine anglaise qui prônait l'utilisation du style gothique médiéval

dans l'architecture religieuse pour la construction des églises

paroissiales au XIXe siècle. Dès sa nomination à titre d'évêque du

Nouveau-Brunswick en 1845, John Medley a encouragé activement ce style

pour la conception et la construction des églises dans les provinces

canadiennes de l'Atlantique. L'église succursale St. Anne, bâtie en même

temps que la cathédrale Chirst Church de Fredericton, a servi de modèle

d'utilisation des principes prônés par Medley. Les deux firmes Beers,

d'Exeter, et Warrington, de Londres, ont réalisé les belles fenêtres à

lancette lancéolées à vitraux.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada du Complexe-Militaire-de-Frédéricton

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada du

Complexe-Militaire-de-Fredericton est un complexe militaire qui comprend

quatre bâtiments datant du début du XIXe siècle situés dans le quartier

historique de la garnison, au centre-ville de Fredericton, au

Nouveau-Brunswick. Le complexe militaire est situé tout juste à côté du

majestueux fleuve Saint-Jean et comprend la caserne des soldats, la

maison du gardien, la caserne des officiers et le dépôt d’armes

militaire. À l’est de la caserne des officiers se trouve un grand espace

vert connu sous le nom de Place des officiers qui fait environ 70 mètres

sur 90 mètres. D’autres bâtiments ont été construits sur les lieux à la

fin du XIXe siècle et au XXe siècle.

Le Complexe militaire de Fredericton est construit en 1784 pour servir

de garnison militaire à l’armée britannique. À un certain moment, il

compte plus de cinquante bâtiments, dont un grand nombre est détruit par

un incendie en 1825. Après l’incendie, d’autres bâtiments militaires,

qui subsistent encore aujourd’hui, sont construits. La garnison

britannique occupe le Complexe militaire de Fredericton jusqu’en 1869,

date à laquelle le Dominion du Canada prend en charge la défense du

pays. Seulement quatre bâtiments de la garnison britannique d’origine

subsistent encore : la caserne des soldats (1826), la maison du gardien

(1828), la caserne des officiers (1839, 1851) et le dépôt d’armes

militaires (1832). Ces bâtiments sont représentatifs de l’architecture

militaire britannique du début du XIXe siècle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2001 |

Lieu historique national du Canada de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears

Beaubears Island, Nouveau-Brunswick

Site archéologique associé à la construction navale du XIXe siècle au

Nouveau-Brunswick.

Lieu historique national du Canada de Boishébert et lieu historique

national du Canada de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears, J.

Leonard O'Brien Memorial sont administrés par Parcs Canada en

collaboration avec les Amis de l'Île Beaubears . L'île, situé au milieu

de la rivière Miramichi à 45 minutes au nord de Kouchibouguac et à 45

minutes au sud de la ville de Bathurst, est un bel exemple d'une forêt

acadienne mature ayant conservé des pins blancs de plus de 200 ans.

L'île Boishébert et la pointe Wilsons forment ensemble le lieu

historique national du Canada de Boishébert. De 1756 à 1760, lors de la

Déportation, les Acadiens, sous la conduite de Charles Deschamps de

Boishébert, trouvèrent refuge à la pointe Wilsons. L'île Boishébert

était à la fois une partie intégrante et une composante fonctionnelle de

cet établissement qui témoigne de l'importance de l'expérience

acadienne. Les Mi'kmaq avaient auparavant campé dans l'île pendant des

centaines d'années et ne faisaient qu'un avec la terre.

Le lieu historique national du Canada de la

Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears, J. Leonard O'Brien Memorial, est

le seul site archéologique connu, encore intact, qui représente

l'importance nationale de la construction des navires en bois au

Nouveau-Brunswick durant le 19e siècle.

Le lieu historique national du Canada de la

Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears comprend environ 24 hectares (60

acres) de terrain sur la rive sud-est (aval) de l'île Beaubears, au

confluent des rivières Miramichi Sud-Ouest et Nord-Ouest, ainsi que le

chenal sud adjacent de la rivière Miramichi. L'endroit renferme les

vestiges d'un chantier naval du 19e siècle.

Le site de la Construction Navale de l'Île Beaubears a été désigné lieu

historique national parce qu'il est représentatif des sites de

construction navale du Nouveau-Brunswick renfermant des ressources

archéologiques sur place.

La valeur patrimoniale du lieu réside dans son cadre et dans son paysage

qui renferment des ressources archéologiques associées aux anciennes

installations de construction navale. Ces ressources sont typiques des

chantiers navals du début et du milieu du 19e siècle au

Nouveau-Brunswick et se trouvent dans la région qui réunit la plus

importante concentration de sites du même genre le long de la Miramichi.

Ce site est au deuxième rang parmi les centres de construction navale de

la province.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980 |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-Christ Church

Maugerville, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-Christ

Church est une église de bois de style néo-gothique qui date du milieu

du XIXe siècle. Elle est située dans la petite localité rurale de

Maugerville au Nouveau-Brunswick.

La valeur patrimoniale de ce lieu a trait à la conception, à la forme et

aux matériaux du bâtiment, représentatifs de la phase archéologique du

style néo-gothique d'architecture religieuse. L'Église anglicane Christ

Church, construite en 1856, est un exemple d'église de bois de style

néo-gothique, conforme sur le plan religieux. Construite par Frank

Wills, l'architecte du diocèse, sous la supervision de l'évêque John

Medley, fervent supporteur du mouvement archéologique, cette église

concrétise le retour aux formes gothiques médiévales dans l'architecture

des églises. La conception réalisée par Wills reproduit avec succès les

volumes et le caractère angulaire du style néo-gothique, en utilisant le

bois, un matériau de construction convenant au contexte canadien.

L'église respecte les principes religieux, notamment par l'inspiration

médiévale de son plan, l'expression nette des composantes intérieures

dans les volumes extérieurs, le respect des qualités inhérentes à ses

matériaux de construction, et l'utilisation limitée des ornements de

style néo-gothique. La volumétrie simple et hardie de l'église et ses

ornements sculpturaux limités reflètent aussi l'adaptation du style

néo-gothique au climat canadien propice au gel, et au relatif manque de

main d'œuvre qualifiée.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1992 |

Lieu historique national du Canada de l'Église anglicane St. John / église en pierre

Saint John, Nouveau-Brunswick

L'Église anglicane St. John, communément appelée «l’église en pierre»,

est une des premières églises anglicanes construite de 1823 à 1826 selon

le style néo-gothique romantique. L'église comprend un chœur de style

gothique archéologique et une salle paroissiale, tous deux bâtis après

la période de construction initiale. Elle est située bien en vue dans la

rue Carleton, en haut du rang Wellington, une rue nivelée très pentue du

centre ville de Saint John, au Nouveau-Brunswick.

L'Église anglicane St. John a été désignée lieu historique national en

1987 car elle est un des plus beaux et des plus anciens exemples

d'églises de la phase romantique du style néo-gothique au Canada.

L'église St. John illustre la plus ancienne phase du style néo-gothique

au Canada, qui a fait le pont entre la tradition classique et la

renaissance de l'architecture gothique, connue sous le nom de style

néo-gothique romantique. Cette église, bâtie de 1823 à 1826 sur des

plans de John Cunningham, est typique du style néo-gothique romantique,

évident dans l'emploi de formes et d'une composition de style classique

du XVIIIe siècle, sur lesquelles on a ajouté des ornements de style

gothique. L'église St. John est l’une des premières bâties dans ce style

au Canada. On l'a appelée l'«église en pierre» parce qu'elle est

construite dans ce matériau, inhabituel dans cette colonie où on

utilisait généralement le bois à cette époque. L'église comprend un

chœur ajouté en 1872, selon les plans de l'architecte local Matthew

Stead, qui est de style gothique archéologique, une phase plus tardive

et plus conforme sur le plan historique du style néo-gothique.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Luke

Quispamsis, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de l'Église-Anglicane-St. Luke,

situé à Quispamsis, au Nouveau-Brunwick, est un exemple tardif du modèle

Wren-Gibbsien. Sa volumétrie simple, ses proportions élégantes, et sa

décoration sobre, toutes habilement réalisées en bois, attestent de la

capacité d'adaptation du classicisme à pratiquement n'importe quelle

circonstance, réussissant ainsi à donner un caractère digne et

tranquille même aux structures les plus modestes. La désignation a trait

à l'église sur son lotissement.

Cet édifice, bâti de 1831 à 1833, est un bel exemple d'architecture

classique vernaculaire illustrant l'apogée de la première phase de

construction d'églises anglicanes dans l'Est du Canada. Elle concrétise

les efforts déployés par l'évêque John Inglis pour répandre

l'anglicanisme dans son diocèse en y construisant des églises. Bâtie à

la manière de Wren et Gibb, comme en témoignent son auditorium et ses

ornements classiques, l’église anglicane St. Luke est un exemple récent

du style architectural des églises anglicanes en vogue de la fin du

XVIIe siècle au début du XIXe siècle. Selon les architectes fondateurs

James Gibb et Christopher Wren, les petits auditoriums décorés

d’ornements classiques sont ceux qui conviennent le mieux à la

célébration du culte anglican, puisqu’ils permettent à tous les

paroissiens d’entendre la prêche et la liturgie. Pratiquement toutes les

églises anglicanes sont construites d’après le modèle de Wren et Gibb

jusqu’au milieu du XIXe siècle, et l’église St. Luke constitue le

meilleur exemple de ce style à subsister au Nouveau-Brunswick.

Sa conception, attribuée à Edwin Fairweather, est remarquable à cause de

son plan, de sa symétrie, de ses proportions harmonieuses, et de ses

ornements classiques qui attestent de l'influence du classicisme

britannique sur l'architecture des édifices coloniaux. St. Luke était

une église succursale jusqu'en 1988, année où elle est devenue église

paroissiale de la Pointe Gondola.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Greenock

St. Andrews, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de l'Église-Greenock est une belle

église en bois de style palladien, qui se distingue par son porche

d'entrée et sa flèche étagé d'inspiration classique. Son intérieur à

double hauteur avec sa chaire élevée, ses bancs et ses tribunes,

s’inspire des lieux de rassemblement plus anciens. L'église est située

au cœur du centre historique de la ville, reconnu comme lieu historique

national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-St. Andrews.

Cette élégante église atteste la croissance du presbytérianisme et de

l’église d'Écosse au Nouveau-Brunswick. Construite de 1821 à 1824 par le

constructeur local Donald D. Morrison, cet ouvrage réussit à combiner la

forme des lieux de rassemblement américains avec le style palladien

britannique. Les proportions harmonieuses et les ornements classiques de

l'édifice complètent son plan symétrique simple. Les bancs d’église

originaux et la chaire à deux étages, les colonnes en érable moucheté et

les moulures décoratives composent son riche intérieur. Le chêne vert

sculpté sur la flèche symbolise Greenock, le lieu de résidence écossais

du bienfaiteur de l'église, Christopher Scott.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l’Église-et-Presbytère-Trinity

Kingston, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de l’Église-et-Presbytère-Trinity

comprend une église de tradition géorgienne et de plan basilical, ainsi

qu’une résidence de deux étages, également de tradition géorgienne,

toutes deux construites en 1789. Les deux bâtiments, qui se font face

sur la route 845, dans le village de Kingston, au Nouveau-Brunswick,

constituent l’un des rares ensembles église-presbytère à subsister du

XVIIIe siècle.

Les loyalistes arrivent à Kingston en 1784 et prennent tout de suite des

dispositions en vue de l’érection d’une église anglicane. En 1787, on

choisit l’emplacement : c’est au sommet d’une colline que commence

ensuite la construction de l’église et du presbytère, qui s’achèvera en

1789. Au cours du XIXe siècle, plusieurs améliorations et

agrandissements sont réalisés dans le style néo-gothique, mais l’église

Trinity conserve la forme classique des basiliques, ayant pour élément

central une longue nef qui s’étend de l’entrée jusqu’au chœur. Par

ailleurs, il subsiste également dans l’église Trinity une part de la

sobriété harmonieuse caractéristique de la tradition géorgienne.

Le presbytère, quant à lui, est construit entre 1787 et 1788 pour loger

le premier ministre du culte résident et sa famille. Sa silhouette

traditionnelle et modeste demeure à peu près inchangée, le bâtiment

ayant conservé beaucoup des caractéristiques des maisons construites

pour la classe moyenne durant la période géorgienne. L’église et

presbytère Trinity forment un ensemble remarquable, d’autant plus que

les duos église-presbytère ayant été préservés depuis le XVIIIe siècle

sont rares dans les Maritimes.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |

Lieu historique national du Canada de l'Église-Unie-St. Paul

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de l'Église-Unie-St. Paul illustre

très formellement le style néo-gothique de la grande époque victorienne.

Elle en a le caractère hardi et musclé, avec un mélange de détails

néo-historiques de diverses époques, et de matériaux aux textures riches

et diversifiées, ainsi qu'un intérieur volumineux ayant une excellente

acoustique. Elle est située au centre ville de Fredericton, au

Nouveau-Brunswick. Avec sa haute flèche, elle constitue un point

d'intérêt de la ville.

Le style néo-gothique de la grande époque victorienne, en vogue au

Canada dans la deuxième moitié du XIXe siècle, est caractérisé par une

conception hardie et vigoureuse qui interprète librement les styles

gothiques antérieurs. Cette ancienne église presbytérienne bâtie en 1886

présente des caractéristiques typiques de ce style, y compris une tour

cornière élevée, des faîtages entrecroisés, une riche diversité

d'ornements, et une maçonnerie en pierre rustiquée polychrome. La

rosace, d'inspiration gothique française, marque une ouverture, nouvelle

à l'époque, vis-à-vis des conceptions non britanniques. Son énorme

volume intérieur, bordé sur trois côtés par un vaste balcon incliné,

contient des bancs disposés en demi-cercle, pour faire face à la chaire

et au grand orgue Casavant. Le somptueux décor intérieur se compose de

riches boiseries d'inspiration gothique, de peintures décoratives, de

vitraux et d'un plafond en voûte.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, HRS 1075, 1996 |

Lieu historique national du Canada des Étals de harengs fumés de Seal Cove

Grand Manan Island, Nouveau-Brunswick

Le LHNC des Étals de harengs fumés de Seal Cove sur l'île de Grand

Manan, se compose de quelque 54 bâtiments vernaculaires de bois dont la

plupart ont été construits entre 1870 et 1930, ainsi que l'élément

paysager associé entourant une anse bordée de digues à son embouchure et

d'une crique à sa tête. Ces étals sont situés entre l'océan Atlantique,

et le village et les collines en arrière.

La valeur patrimoniale de ce site a trait à la fusion des éléments bâtis

et naturels en un tout esthétique, qui est typique des paysages

maritimes vernaculaires de la fin du XIXe siècle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, J. Butterill, 1995 |

Lieu historique national du Canada de la Filature-de-Coton-de-Marysville

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de la

Filature-de-Coton-de-Marysville est le point central du lieu historique

national du Canada de l'Arrondissement-Historique-de-Marysville.

Réhabilité pour servir de bureaux du gouvernement, le bâtiment de

briques rouges de quatre étages se distingue par sa tour centrale

coiffée d’un toit plat, et des fenêtres à multiples carreaux. Elle est

située à l’intérieur de l’ancien établissement de Marysville, une

communauté modèle construite pour abriter les travailleurs de la

filature, dans le quadrilatère délimité par les rues McGloin, Fisher,

Duke, Marshall et Bridge.

L’industriel Alexander «Boss» Gibson a construit cette filature entre

1883 et 1885. Conçue par le cabinet bostonnais d’architectes et

d’ingénieurs Lockwood, Greene and Company, la filature a été construite

sur le modèle de la Nouvelle-Angleterre et elle est un exemple classique

de la «filature en brique assurée» de la fin du 19e siècle.

Le bâtiment de quatre étages érigé sur des piliers de briques a été

construit avec des briques fabriquées localement et comporte un château

d’eau central et des matériaux ignifuges à l’intérieur. En 1900, la

filature de Marysville comptait parmi les plus grandes au Canada. Conçue

sur le modèle dit «à combustion lente», la filature était à la fine

pointe de la technologie pour cette époque et comprenait non seulement

l’éclairage électrique mais aussi toutes les caractéristiques des usines

fonctionnant à partir d’un moteur central et dont l’énergie était

distribuée par des courroies, des poulies et des dispositifs de

transmission suspendus vers des machines situées dans l’usine selon un

cadre de production défini. Malgré son emplacement relativement éloigné,

la filature a été conçue pour desservir un marché national, ce qu’elle a

fait pendant toutes ses années d’opération. La filature n'a cessé ses

activités de fabrication de textiles que vers la fin des années

70.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

ieu historique national du Canada du Fort Beauséjour – Fort Cumberland

Aulac, Nouveau-Brunswick

Vestiges d'un fort français construit en 1750-1751; en 1755, il est

tombé aux mains des troupes britanniques et de

Nouvelle-Angleterre.

Situé au fond de la baie de Fundy, à la frontière du Nouveau-Brunswick

et de la Nouvelle-Écosse, le fort Beauséjour – Fort Cumberland est à la

croisée de l'histoire naturelle et culturelle. C'est un endroit tout

désigné pour admirer un paysage patrimonial qui revêt une grande

importance dans l'histoire du Canada.

Déclaré lieu historique national en 1926, le lieu historique national du

Fort-Beauséjour – Fort Cumberland est le témoin d'une époque où les

nations impérialistes de l'Europe se disputaient le contrôle des terres

coloniales de l'est de l'Amérique du Nord. Depuis les hauteurs du lieu

historique, on a un panorama des marais environnants, et les vents qui

balaient le paysage transportent des échos du riche passé historique de

la région.

Le lieu historique national du Canada du Fort Beauséjour - Fort

Cumberland, une fortification militaire en forme d’étoile, de la fin du

XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, est situé sur l’étroite bande

de terre qui relie la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick, à

l’extrémité sud-ouest de la chaîne Cumberland, près d'Aulac

(Nouveau-Brunswick).

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du Fort

Beauséjour - Fort Cumberland tient à son rôle historique illustré par le

vaste paysage terrestre culturel qui entoure à la fois la forteresse et

ses constructions défensives, ainsi que cinq propriétés éloignées qui

lui sont associées (la butte Roger, l’île de la Vallière, Chipoudy

Point, la redoute au pont à Buot, la ferme Inverma). Les Français ont

commencé à construire le fort Beauséjour en 1751, qui a été terminé par

les Anglais qui en ont pris possession et l’ont rebaptisé Fort

Cumberland. Le fort a fermé ses portes en 1835. Parcs Canada gère à

présent ce lieu historique national du Canada, ouvert au public.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada Anne Bardou, 2006. |

Lieu historique national du Canada Fort-Charnisay

Saint John, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada Fort-Charnisay, dont il ne

subsiste aucun vestige apparent, est situé à Saint John, au

Nouveau-Brunswick. Entre 1645 et le début du XIXe siècle, on y construit

successivement plusieurs forts en raison de sa position stratégique en

surplomb de la rivière Saint-Jean, à la limite ouest du port de la

ville. Le lieu est marqué d’une plaque et d’un cairn de la Commission

des lieux et monuments historiques du Canada, installés à environ 400

mètres au sud du lieu désigné, sur la rue Market Place. Le tracé au sol

du fort est situé près de l’endroit où se trouve aujourd’hui le poste de

péage du pont du Port. Au début du XXe siècle, ce site industriel était

associé au port de Saint John et au chemin de fer.

C’est un conflit entre Charles Menou d’Aulnay de Charnisay et Charles de

la Tour qui entraîne la construction du fort Charnisay. Charles de la

Tour, qui avait construit le fort Sainte-Marie (aussi aussi connu sous

le nom de fort La Tour) sur la rive est du port de Saint John en 1631,

conteste la nomination de Charnisay en 1632 en tant que

lieutenant-colonel du roi en Acadie. Charnisay détruit le fort Sainte

Marie au cours d’une attaque en 1645, puis construit le fort Charnisay,

un poste de traite fortifié, sur la rive ouest du port.

Joseph Robinau de Villebon fait ériger le fort Saint-Jean, la première

installation militaire à cet endroit, pour protéger les colons acadiens

des Britanniques. Son successeur, Jacques-François de Monbeton de

Brouillan, démolit le fort et s’établit à Port Royal en 1700, car il

estime que l’emplacement défensif du fort et ses sources d’eau potable

sont inadéquats. Un nouveau fort, appelé Menagoueche, est aménagé en

1749 par le lieutenant Charles Deschamps de Boishébert et de Raffetot,

qui a reçu l’ordre de protéger l’embouchure de la rivière Saint-Jean

contre les Britanniques. Au début de la guerre de Sept Ans (1756-1763),

le fort Menagoueche est détruit lorsque le lieutenant de Boishébert y

met le feu, avant de fuir les troupes du colonel britannique Robert

Monckton. La forteresse de Louisbourg est alors la seule fortification

française qui subsiste en Acadie.

Monckton fait ériger le fort Frederick en 1758. Des corsaires américains

le détruisent en 1775, mais le fort est reconstruit une dernière fois

pour parer aux attaques qui ont lieu durant la guerre de 1812. Les forts

qui ont été construits successivement à cet endroit témoignent des

importantes batailles qui se sont déroulées dans la région aux XVIIe et

XVIIIe siècles.

Pendant la majeure partie de la première moitié du XXe siècle, le site

prend une vocation industrielle et sert au port et au chemin de fer,

jusqu’à ce qu’il laisse place, au milieu des années 1960, au poste de

péage du pont du Port, entré en fonction en 1968.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada du Fort-Gaspareaux

Port Elgin, Nouveau-Brunswick

Ruines et cimetière militaires d'un fort français établi en

1751.

Le lieu historique national du Canada du Fort-Gaspareaux est un site

archéologique situé à l’extérieur du Port Elgin (Nouveau-Brunswick) à

4,8 km du village de Baie Verte, sur une petite pointe de terrain qui

s’avance dans la Baie Verte, dans le détroit de Northumberland qui

sépare le continent de l’Ïle-du-Prince-Édouard. Le lieu, qui comprend

1,23 hectares de terrain côtier plat sur la côte sud de l’estuaire de la

rivière Gaspareaux, est protégé par une digue importante. Son paysage

est composé de traces archéologiques du Fort Gaspareaux français et de 9

tombes de soldats provinciaux tués en 1756 alors qu’ils étaient en

garnison au fort.

Le Fort Gaspareaux a été classé lieu historique national en 1920 en

raison de son rôle dans la bataille qui a opposé la France et la

Grande-Bretagne pour l’Amérique du Nord dans les années 1750.

La valeur patrimoniale du lieu historique national du Canada du

Fort-Gaspareaux tient à son lien historique comme le montre le site, le

cadre et les vestiges associés. Elle se traduit par sa situation

stratégique et le tracé du fort, ses matériaux, la technologie de sa

construction et sa disposition.

Fort Gaspareaux était un avant-poste frontière, construit par les

troupes françaises en 1751 sur ordre du Marquis de Jonquière,

gouverneur-général de la Nouvelle-France, afin d’empêcher les

Britanniques d’entrer dans l’isthme de Chignecto. Il a aussi servi de

base d’approvisionnement aux forts de l’Acadie pendant le régime

français. Quand, le 17 juin 1755, le fort a été attaqué par des soldats

britanniques qui étaient sous la direction du colonel John Winslow, un

personnel réduit composé de 19 soldats, dirigé par M. De Villeray, le

gardait et a dû se rendre. Les Britanniques ont mis le feu à la

forteresse en septembre 1756. Son emplacement est connu depuis, même si

le lieu a été utilisé comme terre agricole pendant longtemps. Il s’agit

d’un des premiers lieux classés par la Commission des lieux et monuments

historiques du Canada, et il a fait l’objet de fouilles archéologiques

en 1996.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1989 |

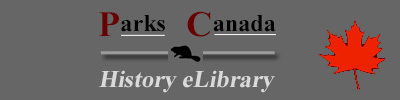

Lieu historique national du Canada Fort / Habitation-de-Denys

Shippagan, Nouveau-Brunswick

Durant la première moitié du XVIIe siècle, les îles Shippegan et Miscou

servaient de lieux de séjour aux traiteurs, missionnaires et pêcheurs

français. Souvent, cinq ou six bateaux mouillaient dans la baie de

Miscou pour le séchage de la morue pêchée dans les environs; une fois

traité, le poisson était vendu en Europe. Plusieurs sociétés, dont celle

que dirigeait Nicolas Denys, faisaient le commerce des fourrures avec

les Micmacs. Pendant de nombreuses années les Jésuites eurent dans ces

îles une mission pour les pêcheurs, les traiteurs et les Indiens.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2003 |

Lieu historique national du Canada Fort-Howe

Saint John, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada Fort-Howe est situé à l’intérieur

d’un parc enclavé dans la ville de Saint John, au Nouveau Brunswick. Le

fort, dont il ne reste pas des vestiges visibles, est situé à un endroit

stratégique, sur un affleurement de calcaire, au sommet d’une colline

qui surplombe la rivière Saint Jean. Une plaque de la Commission des

lieux et monuments historiques du Canada est installée à l’extrémité

ouest du parc. Le site a été épargné par le développement urbain qu’a

connu le secteur avoisinant.

En réponse aux demandes répétées des habitants de la région de

l’embouchure de la rivière Saint Jean qui désiraient que leur petite

colonie soit protégée contre les attaques des corsaires américains, les

Britanniques construisent le fort Howe en 1777. Édifié sur un imposant

rocher offrant une vue incomparable sur le port et la rivière, le fort

Howe et sa garnison protègera les colonies environnantes jusqu’à la fin

de la guerre de 1812. À l’origine, le fort était occupé par un

détachement des « Royal Fencible Americans » sous le commandement du

major Gilfred Studholme. Il se composait d’un blockhaus et d’une caserne

entourée d’une palissade à l’extrémité ouest de la colline et d’un autre

blockhaus à l’extrémité est de celle-ci. Après la fondation de Parrtown,

rebaptisé Saint John en 1783, le fort a abrité le quartier général de

l’armée ainsi que la première prison civile de la nouvelle ville. En

1819, un incendie détruit la caserne d’origine et le fort tombe en

ruine. En 1870, il ne restait plus rien des fortifications

d’origine.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada Fort-Jemseg

Jemseg, Nouveau-Brunswick

L'un des postes de commerce établis par Thomas Temple durant

l'occupation de l'Acadie par les anglais. Cédé à la France en 1667. En

1674, une expédition commandée par le cap. Jurriaen Aernouts s'en empara

au nom du prince d'Orange et donna au pays le nom de Nouvelle

Hollande.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada Fort-La-Tour

Saint John, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada Fort-La-Tour est un site

archéologique contenant les vestiges d'un poste de traite fortifié du

XVIIe siècle, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Il est situé sur un

monticule herbeux de Portland Point, à l'embouchure de la rivière

Saint-Jean. De par sa situation géographique stratégique, le fort jouit

de points de vue ininterrompus de la rivière jusqu’à la baie de Fundy.

Depuis le XIXe siècle, la zone environnante du site s'est industrialisée

et est désormais caractérisée par une série de quais et de structures

côtières.

En 1631, Charles de Saint-Étienne de La Tour, gouverneur de l’Acadie et

entrepreneur en commerce de la fourrure, établit à l'embouchure de la

rivière Saint-Jean un poste de traite fortifié baptisé Fort

Sainte-Marie. Traditionnellement situé sur un terrain utilisé par les

membres des Premières nations, ce fort devint l’un des tous premiers

comptoirs français pour la traite des fourrures dans la région. En

effet, les commerçants autochtones apportèrent leurs fourrures depuis la

rivière Saint-Jean jusqu’au fort pour troquer leurs ballots contre des

marchandises telles que des perles, des pointes de lance en fer et des

pointes de flèches. De plus, le fort constitua pour Sieur de La Tour, un

bastion stratégiquement positionné pour contrer les attaques de son

rival, Charles de Menou d'Aulnay, lui-même basé à Port-Royal, de l'autre

côté de la baie de Fundy. En 1645, profitant de l’absence du Sieur de La

Tour, d’Aulnay passa à l’offensive et attaqua le fort. Françoise-Marie

Jacquelin, l’épouse du Sieur de La Tour, dirigea la défense de la

garnison jusqu’à sa capitulation auprès d’Aulnay, quatre jours plus

tard. Dès la prise de possession du fort, d'Aulnay revint sur les

conditions préétablies de la capitulation et exécuta les membres de la

garnison. La bravoure et la mort de Françoise-Marie Jacquelin, lors de

sa détention sous la garde d'Aulnay, eurent fait d’elle une héroïne

canadienne. Le fort lui-même fut détruit à une date inconnue soit au

XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada Fort Nashwaak (Naxoat)

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada Fort-Nashwaak (Naxoat) est manqué

par une plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du

Canada, situé au parc Carleton, à proximité de l’intersection des rues

Union et Gibson, à Fredericton, Nouveau-Brunswick. Même s’il ne reste

aucun vestige, ni preuve archéologique, il s’agissait autrefois d’un

fort français typique du XVIIe siècle, cerné d’une palissade de pieux en

bois et de bastions en losange. Le fort a été érigé à l’embouchure de la

rivière Nashwaak, à l’endroit où elle se jette dans la rivière Saint

Jean, à environ 700 mètres au sud de l’emplacement actuel de la plaque.

Construit par le gouverneur de la Nouvelle-France, Joseph Robineau de

Villebon, durant l’hiver 1691-1692, le fort Nashwaak (Naxoat) sert à

défendre la frontière entre la Nouvelle-Angleterre et l’Acadie et permet

d’éviter l’annexion de la colonie française par les Britanniques. Avec

l’aide des Abénakis, les Français organisent et lancent diverses

incursions contre les établissements de la Nouvelle-Angleterre à partir

du fort. Durant l’une d’elle menée à l’été 1696, un détachement français

mené par de Villebon et son frère prend d’assaut le fort William Henry.

Les troupes anglaises ripostent en attaquant le fort Nashwaak (Naxoat)

par la rivière Saint Jean, mais leurs efforts échouent et le siège est

levé après deux jours. En 1698, le roi ordonne à de Villebon de

construire un nouveau fort à l’embouchure de la rivière Saint Jean, et

le fort Nashwaak (Naxoat) est démoli. Le lieu et tout vestige

archéologique ont ensuite été détruits par l’érosion.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2005 |

Lieu historique national du Canada Fort-Nerepis

Grand Bay-Westfield, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada du Fort-Nerepis est situé dans un

endroit stratégique à Woodmans Point, au Nouveau-Brunswick, au confluent

des rivières Saint Jean et Nerepis. Ce lieu, qui accueillait à l’origine

un village autochtone fortifié, a été choisi par Charles Deschamps de

Boishébert vers 1749 pour y ériger un petit fort français. Les vestiges

du fort Nerepis et son emplacement précis n’ont jamais été découverts.

Toutefois, un emplacement à Woodmans Point est marqué d’un monument et

d’une plaque, installés par la Commission des lieux et monuments

historiques du Canada.

Nerepis est d’abord et avant tout le lieu d’un village autochtone

fortifié, dont l’emplacement stratégique est utilisé pour contrôler

l’entrée vers les terres intérieures du Nouveau Brunswick, le long des

rivières Saint-Jean et Nerepis. L’endroit est mentionné pour la première

fois dans un document datant de 1697, dans lequel on peut lire que le

seigneur de Neuvillette amenait avec lui des éclaireurs de Nerepis

lorsqu’il séjournait le long de la rivière. Peu après 1749, le

lieutenant Charles Deschamps de Boishébert et de Raffetot s’établit à

cet endroit pour y construire un petit fort. Les autres appellations

servant à désigner le fort seront d’ailleurs inspirées de son nom. Cette

construction sert de base aux Français jusque vers 1755, date à laquelle

les forces britanniques, sous le commandement du colonel Robert

Monckton, commencent l’expulsion des pionniers franco-acadiens de toute

la région.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |

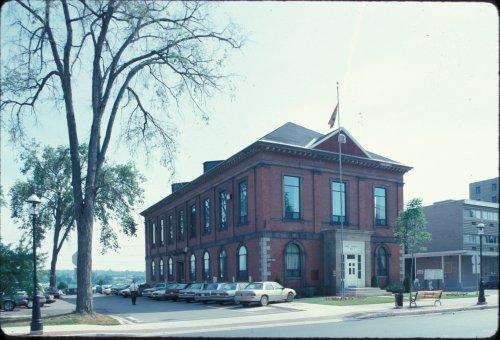

Lieu historique national du Canada de la Gare-du-Canadien-Pacifique-à-McAdam

McAdam, Nouveau-Brunswick

La gare du Canadien Pacifique de McAdam est un grand édifice de deux

étages et demi en pierre, de style château, qui abrite une gare

ferroviaire et un hôtel. Situé dans la petite ville de McAdam, au

Nouveau-Brunswick, l'édifice construit en 1900-1901 puis agrandi en

1910-1911 se démarque des autres bâtiments de cette localité.

La gare du Canadien Pacifique de McAdam a été désignée lieu historique

national en 1976 parce qu’elle est associée au développement de la

Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CP) et représente un

des rares exemples de gare de style château qui abrite un hôtel.

La gare de McAdam, construite au tournant du siècle, atteste le début de

la période de croissance et d’expansion rapides du CP. Elle est un des

plus grands exemples préservés de gare de style château du CP. Elle

remplace une ancienne gare et témoigne ainsi du maintien de la

prospérité de McAdam et de son rang à titre de nœud ferroviaire ainsi

que du désir de maintien de cet état. Sa disposition, son aménagement et

ses éléments fonctionnels sont typiques des gares de cette taille,

toutefois, elle s'en distingue par ses installations hôtelières.

Actuellement, la gare n'est plus en service, et son édifice est

entretenu par la McAdam Historical Restauration Commission Inc.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1993 |

Lieu historique national du Canada de la Gare-du-European and North American Railway-à-Rothesay

Rothesay, Nouveau-Brunswick

La gare du European and North American Railway à Rothesay est une gare

ferroviaire de deux étages et demi de style néogothique, dont l'étage

supérieur sert de résidence au chef de gare. Elle a été construite au

milieu du XIXe siècle et elle est située au centre de la communauté de

Rothesay.

La gare du European and North American Railway à Rothesay a été désignée

lieu historique national en 1976 parce qu'elle rappelle le développement

des chemins de fer dans les Maritimes et parce qu'elle est un bon

exemple d'une gare standard de l'European and North American Railway

(ENAR).

La gare du European and North American Railway à Rothesay est l'une des

premières gares qui ont été construites par la nouvelle compagnie

ferroviaire ENAR sur la ligne Saint-Jean - Shediac. De conception

standard, la gare du European and North American Railway à Rothesay fait

partie du petit nombre de gares de l'ENAR qui ont été construites avant

1860 et qui sont les exemples d'architecture ferroviaire les plus

anciens dans les Maritimes.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1991 |

Lieu historique national du Canada de l'Hôpital de la Marine

Miramichi, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de l’Hôpital-de-la-Marine, un

édifice en grès d’un étage surmonté d’une coupole en dôme, a été

construit en 1830 et 1831 sur un terrain surplombant sur la rivière

Miramichi. L’ancien hôpital est entouré de maisons à charpente de bois

de la petite localité de Douglastown, qui fait à présent partie de la

banlieue de la ville de Miramichi, où il sert de salle paroissiale et de

lieu de réunion communautaire.

L’hôpital de la Marine, qui a été construit à Douglastown par Matthew

Lamont pour les Commissaires du port de Miramichi, en 1830-1831, est le

plus vieil hôpital de la Marine qui subsiste encore au Canada. Jusqu’en

1921, il a offert des soins aux marins indigents, malades ou handicapés,

dont la plupart travaillaient dans le commerce du bois, le long de la

rivière Miramichi. Sa forme, sa composition, ses lignes de toit et sa

coupole reflètent les traditions architecturales classiques en vogue en

Amérique du Nord britannique au XIXe siècle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Frédéricton

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de l'Hôtel-de-Ville-de-Frédéricton

est un édifice en brique rouge de trois étages, de style Second Empire,

construit en 1875-1876. Il est situé bien en vue sur une parcelle

d'angle au centre ville de Frédéricton. Un grand square public pavé

contenant une fontaine et des allées pavées, connu sous le nom de square

Phoenix, sépare le bâtiment de la rue.

L’hôtel de ville de Frédéricton, construit en 1875-1876, est conçu dans

le style Second Empire, un style fréquemment utilisé pour les grands

édifices publics dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le square

public qui est devant lui accentue sa présence imposante et sa fonction

d'édifice municipal.

Comme beaucoup d'édifices municipaux du XIXe siècle, l'hôtel de ville de

Frédéricton a été conçu pour remplir de multiples fonctions. Pendant

plus de soixante ans, il a abrité des bureaux municipaux et des salles

du conseil au rez-de-chaussée, un auditorium connu sous le nom d'«Opéra»

à l'étage supérieur, et un marché au sous-sol. La présence d'un marché

dans un hôtel de ville était moins fréquente dans les années 1870

qu'auparavant, car les fonctions administratives avaient alors gagné en

importance et en complexité. En 1940, on a déménagé les salles du

conseil à l'étage dans l'auditorium, et en 1951, le marché a quitté

l'édifice. Le bâtiment abrite toujours des bureaux municipaux et les

salles du conseil.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique international de l'Île-Sainte-Croix

Nouveau-Brunswick

L'Île-Sainte-Croix est le site de la première tentative d'établissement

en Amérique du Nord par Pierre Dugua qui a ouvert la voie aux colonies

permanentes de l'Acadie et de la Nouvelle-France.

Bienvenue au lieu historique international de l'Île-Sainte-Croix, site

de la première tentative d'établissement en Amérique du Nord par Pierre

Dugua qui a ouvert la voie aux colonies permanentes de l'Acadie et de la

Nouvelle-France. Le 8 juin 1949, le lieu a été déclaré monument national

par le United States National Park Service et lieu historique

international le 25 septembre 1984. En 1958, la Commission des lieux et

monuments historiques du Canada recommandait que l'importance historique

nationale de l'île Sainte-Croix pour le Canada soit reconnue. Le site

d'interprétation canadien, administré par Parcs Canada, se trouve à

Bayside au Nouveau-Brunswick, non loin de St. Andrews. Il surplombe

l'île Sainte-Croix, située au milieu de la rivière Sainte-Croix.

élieutenant général de « La Cadie » (Acadie). L'année suivante, il

arrive en Acadie à bord du navire étendard la Bonne-Renommée, qui

transporte également une poignée d'hommes aux talents divers, dont

Samuel de Champlain, chroniqueur et cartographe expérimenté.

L'expédition, partie à la recherche d'un endroit où s'installer, arrive

dans la baie Passamaquoddy à la fin de juin. De Mons choisit l'île qu'il

baptise île Sainte-Croix, et voulu y fonder le premier établissement

français en Amérique occupé toute l'année, et qui symbolise la fondation

de l'Acadie.

Même si l'établissement a été de courte durée, à l'été de 1605 Mons

déménagea ses gens sur les côtes du bassin d'Annapolis en

Nouvelle-Écosse et fonda Port-Royal, l'expérience qu'ils ont acquise

leur servira à établir avec succès une habitation à Port-Royal et

permettra une présence française en Amérique du Nord jusqu'à ce

jour.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2002 |

Lieu historique national du Canada de l'Île-de-La-Vallière

Sackville, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de l’Île-de-La-Vallière est situé

sur une section triangulaire d’une terre appelée marais Tantramar, près

de Sackville au Nouveau-Brunswick. Établissement acadien important, le

lieu consiste en une colline de faible élévation, appelée île de La

Vallière, qui est couverte de marais salés et située du côté ouest de la

rivière Missaguash.

En 1676, Michel Le Neuf de la Vallière reçoit en concession une petite

section de terre sur la rive sud-ouest de l’isthme de Chignectou, en

face du petit établissement acadien de Beaubassin, le long de la rivière

Missaguash. La Vallière construit son manoir à l’ouest de la rivière sur

une colline peu élevée entourée de marais salés. Le petit établissement

prend de l’expansion, les Acadiens construisant des aboiteaux pour

drainer et dessaler lentement les marais. Une palissade et un moulin

sont également érigés.

Lorsque la Vallière devient gouverneur de l’Acadie en 1678, son

établissement de l’île de La Vallière en devient la capitale. La

localité conserve ce rang jusqu’en 1684 où, en raison d’un litige avec

d’autres seigneurs au sujet de l’octroi de licences de pêche à des

navires bostoniens, les Français dépouillent la Vallière de son titre de

gouverneur. L’établissement de l’île de La Vallière connaît un déclin

pendant le siècle suivant tandis que la communauté de Beaubassin, de

l’autre côté de la rivière, se développe et devient une ville acadienne

importante. Lorsque les tensions s’accroissent entre les Britanniques et

les Français, les villageois de Beaubassin fuient à l’ouest de la

rivière Missaguash pour s’installer majoritairement au nouveau fort

Beauséjour, construit sur la crête située au nord des marais, plutôt

qu’à l’île de La Vallière, plus difficilement défendable.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada des Magasins-Militaires

Saint John, Nouveau-Brunswick

Lieu historique national du Canada des Magasins-Militaires a été érigé en 1842,

le bâtiment des magasins militaires est un spécimen rare de magasins militaires

construits pendant la période coloniale; il est le produit des recommandations

de la Commission royale de 1825 qui avaient défini pour les colonies une

stratégie de défense générale appuyée par le commandant en chef de l’armée

britannique, le duc de Wellington; le bâtiment a été agrandi en 1911 grâce à

l’ajout d’une toiture à la Mansart, décision correspondant pour le Canada à une

période d’expansion de son infrastructure militaire; il est caractéristique des

magasins militaires par son architecture utilitaire de style classique, sa

construction robuste et son adaptabilité; la présence d’éléments de construction

datant de deux périodes distinctes, la période coloniale et la période du

Dominion, le rend particulièrement digne d’intérêt. il compte parmi les rares

bâtiments de Saint John à avoir échappé au grand incendie de Saint John en

1877.

|

©Canadian Inventory of Historic Buildings/ Inventaire des bâtiments historiques du Canada, ca.1975 |

Lieu historique national du Canada de la Maison-Belmont / Maison-R.-Wilmot

Lincoln, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de la Maison-Belmont /

Maison-R.-Wilmot est une vaste maison de campagne de style néo-classique

construite au début du XIXe siècle sur la rive sud-ouest de la rivière

Saint-Jean, à environ 16 kilomètres de Fredericton.

La maison Belmont / maison R. Wilmot est un bon exemple du style

néoclassique tel qu'il était employé au Canada entre 1820 et 1830. Sa

façade, à laquelle le toit au bout du pignon imprime sa forme, est

conçue comme la devanture d'un temple. Reprise sur la façade arrière,

cette devanture de temple de même que la symétrie et l'ordre classique

des façades, reflètent la forte influence du néoclassicisme dans

l'architecture domestique canadienne de l'époque.

Robert Duncan Wilmot (1809-1891), un Père de la Confédération et un

éminent politicien et homme d'État à l'oeuvre sur les scènes locale,

provinciale et fédérale, a vécu par intermittence à la maison Belmont de

1839, date à laquelle son père en est devenu le propriétaire, jusqu'à sa

mort en 1891.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1980. |

Lieu historique national du Canada de la Maison-Chandler / Rocklyn

Dorchester, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de la Maison-Chandler / Rocklyn

est situé dans la ville de Dorchester, au Nouveau-Brunswick. De style

néoclassique et bien proportionnée, cette maison construite en 1831

présente cinq ouvertures à chacun de ses deux étages, ainsi qu’un

parement extérieur en pierre ouvrée et un toit bas à quatre versants

percé de hautes cheminées en pierre. Sa porte avant est agrémentée d’un

porche ouvert coiffé d’un fronton et flanqué de colonnes.

La valeur patrimoniale de la maison réside dans son style néoclassique.

Parmi les éléments de décoration extérieure, notons les proportions

harmonieuses, la façon dont le fronton du porche rappelle l’angle du

toit d’ardoise à quatre versants, ainsi que les murs rustiqués du

rez-de-chaussée, qui contrastent avec le parement lisse en pierre de

taille du deuxième étage. Les triglyphes et les colonnes cannelées

agrémentent le magnifique porche en bois reposant sur une base de

pierre. La maison, dont l’architecture est inspirée du style classique

avec ses détails ouvragés et l’utilisation de matériaux durables,

reflète le statut social et économique d’Edward Barron Chandler, un

leader du Canada atlantique au XIXe siècle.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de la Maison-Connell

Woodstock, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de la Maison-Connell est une

gentilhommière imposante en bois de deux étages et demi, caractérisée

par une véranda à colonne de deux étages de haut ornant l'avant et une

façade latérale de l'édifice. Cette maison est un des anciens édifices

les plus exceptionnels de la ville historique de Woodstock, au

Nouveau-Brunswick, à cause de sa façade principale ressemblant à un

temple de style néo-grec. Elle sert maintenant de musée et d'archives,

gérés par la Carleton County Historical Society.

Charles Connell, marchand de bois et politicien, a fait construire cette

maison vers 1840. Ce type de maison, inspirée des temples classiques,

était rare au Canada, même s'il était plus répandu aux États-Unis, où

Connell, dont la famille était loyaliste, a pu puiser son inspiration.

La forme de temple du bloc d'origine a été relativement estompée par

plusieurs ajouts, bâtis à la fin du XIXe et au début du XXe siècles. Le

bâtiment est demeuré la maison de la famille Connell jusqu'en 1975, date

à laquelle la Carleton County Historical Society l'a achetée pour en

faire un musée et des archives.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 2008 |

Lieu historique national du Canada de la Maison-Hammond

Sackville, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de la Maison-Hammond est une vaste

maison de style néo-Queen Anne située dans un cadre paysager, sur le

campus de l'Université Mount Allison.

La maison Hammond a été désignée lieu historique national en 1990 parce

qu'elle est un exemple exceptionnel du style néo-Queen Anne transposé

dans l'architecture domestique.

La valeur patrimoniale du lieu réside dans son expression matérielle des

formes fantaisistes, de la masse asymétrique et des surfaces polychromes

qui caractérisent le style néo-Queen Anne, populaire de 1870 à 1914.

La maison a été conçue par la firme d'architectes Burke and Horwood et

construite en 1896 pour l'artiste John Hammond. La famille Hammond

vivait là depuis Mars 1897. Elle a ensuite été acquise par l'Université

Mount Allison.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada |

Lieu historique national du Canada de la Maison-Loyaliste

Saint John, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de la Maison-Loyaliste, qui

rappelle avec élégance les premiers jours de la colonisation de Saint

John, réunit les plus belles qualités du classicisme du début du XIXe

siècle, tel qu'il s'est exprimé au Canada atlantique. Sa construction de

bois, dont la conception d'ensemble est classique, a été réalisée par

d'excellents ouvriers spécialisés avec des matériaux locaux et importés

de bonne qualité. Le public peut maintenant faire l’expérience de ses

intérieurs raffinés.

Cette maison, construite avant 1820 par le marchand David Merritt, a été

préservée pratiquement sans changement par cinq générations de sa

famille, qui l'ont habitée jusqu'en 1959. Ses proportions harmonieuses,

sa composition symétrique, ainsi que son aménagement et ses ornements

intérieurs et détails illustrent l'influence des traditions

néo-classiques venant de Nouvelle-Angleterre, où on qualifiait ce style

«Fédéral». La Maison Loyaliste, une des plus anciennes de la ville, est

un édifice important parce qu'il a survécu au grand incendie de 1877 qui

a détruit une grande partie du centre ville de Saint John. La même

famille l'a habitée pendant une grande partie de son existence, et elle

est demeurée remarquablement inchangée au fil des ans.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |

Lieu historique national du Canada de la Maison-Tilley

Gagetown, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada de la Maison-Tilley est une maison

en bardeaux d’un étage et demi, située sur un vaste lot dans la ville de

Gagetown (Nouveau-Brunswick). On pense qu’il s’agit du lieu de naissance

de Sir Samuel Leonard Tilley, père de la Confédération, qui l’a habité

jusqu'à l’âge de treize ans. Typique des maisons construites dans les

années 1780 dans les Maritimes, sa charpente de bois, taillée à la

hache, s’inspire de la tradition loyaliste.

On pense que Sir Samuel Leonard Tilley (1818 – 1896) est né dans cette

maison. Construite à l’origine pour un certain Docteur Stickles,

probablement à la fin du XVIIIe siècle, la maison a été achetée, en

1805, par Samuel Tilley, l’arrière-grand-père de Sir Leonard. Dans les

années 1830, c’est-à-dire à l’époque où Sir Leonard Tilley en est parti,

elle a été considérablement agrandie, avec l'ajout d'une aile sur le

côté nord et des modifications à l’extrémité sud. En 1897, la maison a

été convertie en hôtel. Elle est maintenant gérée par le Queens County

Museum.

Sir Leonard Tilley a passé son enfance dans cette maison, puis il a

quitté Gagetown pour aller travailler à Saint-Jean à l’âge de treize

ans. En 1850, il s’est intéressé à la politique. Il a d’abord été député

provincial puis député fédéral pour Saint-Jean, avant de devenir

lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick et ministre du gouvernement

fédéral. Il a été fait chevalier par la reine Victoria en 1879.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, 1987 |

Lieu historique national du Canada du Marché-de-Saint John

Saint John, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada du Marché-de-Saint John, grand

édifice en brique, occupe toute la longueur d’un pâté de maisons au coin

nord-ouest de King Square, dans le quartier d’affaires central de Saint

John (Nouveau-Brunswick). Cet immeuble de bureaux de trois étages et

demi, de style Second Empire, avec sa façade à entrée officielle, qui

donne sur la place, a été construit en 1876. Dans son prolongement à

l’arrière se trouvent les halles, composées d’un espace ouvert d’une

hauteur double organisé autour une grande allée centrale avec des étals

individuels de part et d’autre. L’espace du marché se distingue par sa

structure en bois et des arbalètes à deux poinçons soutenues par des

colonnes en fonte.

Le marché de Saint John est un exemple de la conception d’édifices

destinés à accueillir des marchés au XIXe siècle au Canada. Les halles

de Saint John, solides et résistantes au feu, ont été construites entre

1874 et 1876 selon les plans des architectes du Nouveau-Brunswick McKean

et Fairweather. Elles ont survécu au grand incendie de 1877 et ont été

rénovées au fil des ans, ce qui leur a permis de rester une structure

municipale importante qui continue de remplir sa fonction

originale.

|

©Parks Canada Agency / Agence Parcs Canada, L. Maitland, 1995 |

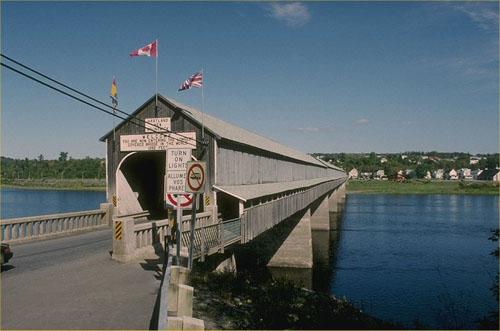

Lieu historique national du Canada Minister's Island

St. Andrews, Nouveau-Brunswick

Le lieu historique national du Canada Minister’s Island consiste en un

domaine estival et une ferme rentière pittoresques, bien préservés,

aménagés à la fin du XIXe siècle et au début de XXe siècle. La propriété

occupe les 280 hectares de l’île située dans la baie Passamaquoddy, sur

la côte orientale du Nouveau-Brunswick. À marée basse, l’île est reliée

au continent par une voie terrestre. Le domaine se compose d’un ensemble

de bâtiments conçus dans une version élégante mais élargie du style

Shingle et entourés de forêts et de champs. Le paysage comprend quatre

zones reliées entre elles : la maison principale et les dépendences, les